建設業に強い弁護士なら【建設業の法律相談】

提携建築士のご紹介

弊所は、一般的な一級建築士ではなく、特に建築紛争に強い一級建築士と業務提携をしております。

建築紛争における交渉や裁判においては、建築に関する専門的な事項が重要な争点となることが少なくありません。そのため、法律の知識だけではなく、建築の専門的な知識も必要となります。

弊所は、建築紛争に長けた一級建築士と提携することにより、皆さまにとってベストな解決を常に目指して参ります。

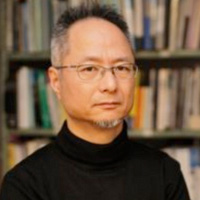

提携建築士

胡桃設計一級建築士事務所 代表 木津田 秀雄 先生

保有資格

一級建築士、品確法による性能評価員、既存住宅状況調査技術者、CASBEE 評価員(戸建評価)、木造住宅の耐震診断と補強方法講習会受講

建設業の法律相談 目次

1. 建設業の経営上、こんなお悩みはございませんか?

追加変更工事の代金を施主が支払わない。

建物に瑕疵があり、これを理由に施主から建物全部の建て直しを求められている。

工事を途中で中断せざるを得なくなった際に、出来高の報酬を巡り施主とトラブルになっている

工事を中断した後に、施主が断り無く、他の業者に再度依頼して仕事を完成させた。

土地が借地の居住用建物のリフォーム工事の依頼を受けたが、注意することはあるか。

2. 建設業の方のために、弁護士はこのようなことができます

-

-

1.発注者からのクレーム・発注者とのトラブルの対応

-

建設業は、建設工事・建築物の金額が大きくなること、建設工事・建築物の内容が発注者ごとに異なることから、発注者との間で紛争に発展する可能性が高い業種です。また、紛争化した際には、建設工事・建築物の内容に関して、建築・土木に関する知見を参照したうえで、対応にあたる必要があります。

このように、建設業は、発注者との間での紛争リスクが高い類型ですが、初期対応から弁護士が介入することにより、紛争の適切な解決が望めます。

-

-

2.建築業法の対応

-

建設業は、建設業法による全面的な規制を受けています。法務の観点から重要なものとして、まず、一般建設業と特定建設業に大別され、それぞれに応じた許可の基準が設けられています。また、建設業法と国土交通省が作成している建設業法法令遵守ガイドラインには、下請会社を保護するための規制が詳細に規定されています。

建設業は、これらの規制を遵守すながら遂行する必要がありますが、弁護士による支援を受けることで、適切な対応が可能になります。

-

-

3.人事労務の対応

-

建設業を営むにあたって、従業員の問題は、避けて通ることができません。

建設業は、勤務時間が長く、かつ、建設現場への直行・建設現場からの直帰という特性があるため、労働時間の把握が難しく、結果として、時間外労働のリスクが他業種よりも高くなります。退職した元従業員から、未払い残業代の請求をうけることがよくあります。

また、人手不足の問題から、正社員ではなく、外部から作業員を調達することも多いため、正社員とは異なる問題として、いわゆる「偽装請負」の点に関する対応も必要になります。建設業を営むにあたり、労務問題は、弁護士による対応が必要な、最重要の法務問題といえます。

-

-

4.外国人の技能実習生への対応

-

建設業は、人手不足の問題から、外国人労働者を受け入れることが多い業種の一つです。外国人労働者の雇用方法の中で、よく利用されるのが、技能実習生の受入れです。

技能実習生の受入れは、法律に基づく制度に従って行われる必要がありますので、技能実習に関する法律の理解が不可欠です。当事務所は、技能実習に関する案件を多く取り扱っており、適切な対応が可能です。

-

-

5.契約書等の作成及びリーガルチェック

-

建設業法19条1項では、一定の事項について書面化することが求められています。また、同条2項では、一定の事項を変更する場合にもその変更内容を書面化することとされています。

そのため、建設業を営むにあたって、契約書等の作成は避けては通れません。当事務所では、工事を請け負うにあたって必要な契約書の作成からそのリーガルチェックを行うことが可能です。

3. 当事務所の建設業の解決事例

建設業の解決事例

![]()

請負代金を支払わない注文者に対する請負代金請求訴訟において全部認容判決を獲得した件

1相談内容

本件は請負代金の請求事件です。依頼者が請負人として住宅のリフォーム工事を請け負い、その工事を完了したが注文者が請負代金を支払わないことから訴訟となったという事案です。

その注文者が請負代金を支払わない理由は、依頼者はあくまで下請業者であり、依頼者とは別の元請業者に対して請負代金を支払っているというものでした。

また、交渉にも全く応じないためやむなく訴訟を提起しました。

2争点

依頼者と注文者との間で請負契約が成立しているか、それとも依頼者が下請業者として同リフォーム工事に関与していたのか。

3解決内容

裁判所に当方の主張を全面的に認めてもあり、全部認容判決を獲得いたしました。

4弁護士の所感

本件はそもそも依頼者と注文者との間で契約書を交わしていませんでした。他方、元請業者とされる業者と注文者との間では契約書や領収書が存在するため、証拠上は当方が不利な状況でした。

しかし、契約書や領収書の不備を指摘することや交渉過程をその際に使用した資料を証拠として提出しながらストーリーを組み立て、さらには、こちらが下請をお願いした業者に依頼者がすべて元請業者として工事にかかわっていることを書面化してもらう等間接証拠を集めることによって、最終的に裁判所に当方の主張を認めていただくことができました。

当方のストーリーをしっかりと構築しそれを支える証拠を収集することによりこのような結果を得ることができました。

建設業の解決事例

![]()

不当な下請代金の値引きを主張する元請業者に対して下請代金全額を支払わせた事例

1相談内容

相談者が元請から下請工事を受注し、工事を完成した後、元請に対し下請代金を請求したところ、元請から工事代金の値引きを迫られた。相談者が同値引きに応じない姿勢を示せば、下請代金の支払いが受けられない可能性が極めて高かったことから、どう回収すべきかが相談内容であった。

なお、この元請と相談者との間では、契約書や注文書、注文請書等の書類の授受の経緯はなく、相談者が見積書及び請求書を元請に対し、交付しているだけであった。

2争点

元請からの下請代金の値引き請求は認められるか。

3解決内容

相談者からの聴き取り内容に従い、下請代金全額を請求する内容証明郵便を送付後、約一週間の間、元請との交渉を継続し、相談者が求めていた下請代金の全額を回収。

4弁護士の所感

下請業者が元請から不利益な内容の要求を迫られたり、不当に下請代金を減額されたりするケースは非常に多く散見されます。

下請業者と言うと、建設業が最もイメージされやすいですが、各種業務委託における委託先の業者も同様であり、これらも含めた、いわゆる「下請いじめ」は社会的にも問題となっております。建設業法、独占禁止法、下請法などの各種法令はこれら「下請いじめ」に対応するものとなっており、その法的知識が元請業者に対する有効な武器となります。

本件では、元請が契約書等、必要な書類を一切作成しないまま、見積書の内容を工事完成後になって問題視したり、不当に工事代金の減額を迫るケースであったことから、建設業法に基づく所轄官庁への事実申告も辞さない構えを示したところ、無事下請代金の全額が回収できました。

建設業の解決事例

![]()

請負代金の請求を行い全額回収した事例

1相談内容

本件は請負代金の請求事件です。

相談内容は、シンプルで、依頼会社を請負人、相手方を注文者として請負契約を締結したものの、相手方が請負業務を完成させ、その成果物を引き渡したのにもかかわらず、請負代金を支払わないというものです。

2争点

請負代金が回収できるか。

3解決内容

請負代金及びこれに対する遅延損害金、訴訟費用等の全額を回収することに成功しました。

4弁護士の所感

本件は、交渉から受任した案件でしたが、相手方がまったく請負代金を支払う意向を示さなかったために訴訟手続きに移行しました。訴訟においても相手方が出頭しないこともあり、判決までに至りました。

訴訟を提起する段階から、相手方が誰からいつ業務を請け負ったからを把握する手段があり、実際、判決獲得後に強制執行によりその債権を差押え、結果的に請負代金全額を回収することができました。

強制執行はうまくいかないことも多いですが、事前の調査が実を結んだ例といえます。

建設業の解決事例

![]()

工事代金の支払いを拒絶する発注者に対し、訴訟により工事代金の支払いを請求した事例

1相談内容

ゼネコンとして相手方(発注者)と請負契約を結び鉄筋コンクリート製の共同住宅を建設した。本件は、もともと、別会社が受注して基礎工事の途中までを行ったがその後発注者とトラブルになり、残工事を引き継いだものであった。

予算ありきの現場であり、当初は施主も、「この予算の中に納まるよう自分もできる限りの協力を行うので受けて欲しい」と殊勝であったが、請負契約が結ばれた後は、協力するどころか、自ら工事現場に介入しては正規の下請け業者であるかのごとくこちらに請求書を送付してきた。

現場を完了させるために当該請求書のとおりに支払いは行ってきたが、その後、建物の完成金を支払うことを拒んだため、工事完成後も発注者には鍵を引き渡さなかった。

発注者の側は、その後、鍵を別業者に頼んで入れ替え、元請けを無視する形で建物の保存登記を行い、その利用を開始した。未払いの完成金を請求して欲しい。

2争点

請負契約で合意された元請けの工事範囲。

3解決内容

未払いとなっていた工事代金の9割以上を認容する判決を獲得した。

4弁護士の所感

本件は、4年以上の長きに渡り係属した裁判でした。主要争点は、請負契約で約束された元請けの工事範囲がどこまで及ぶかであり、通常は問題とならない議論かと思います。

ただし、本件には、①引継ぎの現場であったこと、②発注者の側から「この予算の中に納まるよう自分もできる限りの協力を行うので受けて欲しい」との懇請があったこと、という2点の特殊性がありました。クライアントは、①・②を考慮し、予算内に収めるため、共同住宅本体の附属建物であるトランクルームを建設対象から除きましたが、この点を発注者の側も了解していたことを裏付ける直接証拠がないという事案です。

建築の専門訴訟であり、直接証拠が存在せず、他方で現象を理解するために必要となる解析対象資料は膨大であり、非常に労力を費やした事件ですが、判決内容はほぼこちらの意向に沿うものとなりました。

建設業の解決事例

![]()

引渡しの遅れと施行不良による注文者からの賠償請求に対応した件

1相談内容

住宅の新築工事の注文を受けた相談者様が、住宅を完成させて引き渡しをしたものの、注文者から引渡しの遅れや自宅の梁等にカビが生えていたことを理由に損害賠償や建方工事のやり直しを要求された事例です。

真摯に対応したいと考えているが、注文者が感情的になることもありなかなか話し合いが進まない状況とのことで、当事務所にご相談いただきました。

2争点

相談者様に、引き渡しの遅れについての損害賠償や建方工事をやり直す法律上の義務があるか。

3解決内容

一定額の解決金の支払いと建方工事についてはカビの調査をした上でカビが発見された場合に必要な範囲でカビを除去する工事を行う内容で合意して解決。

4弁護士の所感

相談者様から事情を伺ったところ,工事の遅れ及び梁等にカビが発生していたことについて相談者様側に落ち度があることが否定できない事案でした。

しかし、対面での交渉では、注文者が感情的になることもあり、さらには注文者からは相談者が負担すべき範囲を超えて請求もありました。

そのため、こちらの非は認めつつ、相談者が負担すべきものを妥当な範囲にするという交渉が求められました。

そのなかで注文者の要望と相談者の意向を踏まえつつバランスの良い解決ができたと思います。

建設業の解決事例

![]()

営業担当者が紹介した別業者の外構工事に関するクレーム事例

1相談内容

退職済みの元営業担当者が関係した外構工事に関して、お客様から外構を補修して欲しいとのクレームがありました。

相談者は、新築を担当したものの、外構工事は行っていません。

外構工事は、元営業がお客様に対して別業者を紹介したもので、相談者は工事をしていません。

外現在、外構は表面が剥離して壊れている状態です

書面等は、全て別業者名義なのですが、補修工事を行わなければならないのでしょうか。

2争点

外構工事のため、別業者を紹介したことにつき、相談者は法的な責任(表見代理)を負うか。

3解決内容

表見代理は成立せず、相談者に法的な責任はありません。

補修工事の要求には応じられないとお断りしました。

4弁護士の所感

今回のように別業者を紹介する場合、お客様から見て誰が施工主なのかが判然とせず、クレームとなってしまう場合があります。

別業者を紹介しただけであっても、表見代理(民法109条1項)が問題となり、法的責任を負うことがあります。

しかし、表見代理の成立には、別業者(本人)のためにすることを示す必要があります。

これを「顕名(けんめい)」といいます。

元営業の方は、単なる紹介にとどまったのみであり、書面等は全て別業者の名前となっていますので、「顕名」はありません。

よって、相談者は法的責任を負うことはありません。

対応する必要のない補修工事まで受けてしまわないよう、注意が必要です。

建設業の解決事例

![]()

建設業の事業承継にあたり建設業法上の対応を行った事例

1相談内容

相談者は、建設業法上の建設業許可を取得して建設業を行っている会社です。

代表者が高齢のため、事業承継を検討しています。

幸いにも、建設業を行っている同業他社が買収に興味を示してきたため、本格的に事業承継を検討することになりました。

その一環として、当事務所において建設業法上で対応しておく必要がある論点の検出と対応策の検討を行いました。

2争点

事業承継にあたり、建設業法で必要になる届出等・建設業者にて確保する必要がある人員問題の解決

3解決内容

ポイントは「経営管理責任者」の確保でしたが、代表者が平取締役になり5年間残留することで解決しました。

4弁護士の所感

建設業の事業承継を行うにあたり、頻繁に問題になるのが「経営管理責任者」の確保です。

経営管理責任者は、原則として取締役等の立場で5年以上にわたり経営管理に関与した経験が必要です。

この要件をクリアできる人材が代表者以外にいないことが多いため、本件では、事業承継後も現在の代表者が平取締役として残留することで合意できました。

もう1つの論点として、専任技術者の確保があります。

こちらは代表者以外にも資格をクリアしている従業員が在籍していたため、結果として問題になりませんでしたが、建設業の事業承継で問題になるのが、このような「人」に関わる法規制です。

事後的な解決はできないため留意が必要です。

建設業の解決事例

![]()

工事未完成を理由に代金を支払わない元請から下請代金全額を回収した事案

1相談内容

X社は4次下請として太、陽光発電設備設置工事の一部を、3次下請であるA社から受注していました。ところが、工事途中においてA社が同工事から撤退してしまったため、2次下請業者であるY社はその後の工事続行を4次下請のX社に依頼しました。

X社はY社の要請に応えるため、Y社に対し見積書を提出し、工事に着手しました。Y社はその後もX社提出の見積書に特段言及しないでいましたが、工事完成後になって「単価が高い」「工事が終わっていない箇所がある」等といい、X社に対して一切下請代金を支払おうとしませんでした。

そこで、X社から相談を受けた当事務所が、同社を代理して、Y社への工事代金の請求を行いました。

2争点

X社とY社との間にどのような単価、どのような工事を内容とする契約が成立したといえるか。

3解決内容

内容証明郵便による督促及びその後の交渉により、X社はY社から下請代金全額(1000万円以上)を回収できた。

4弁護士の所感

契約書の交付を義務付ける法律は種々存在しますが、本件の場合、下請契約書を下請業者に交付しないことは建設業法に違反するケースでした。従って、この違反を徹底的に糾弾する交渉を行いました。

本件も、契約書が交付されていないため、単価や工事の内容等、契約の内容をめぐる争いとなりました。X社が見積書を送ったのに対し、Y社は「確認いたしました」とのメールを送信しており、それ以外に特段反対の意思を示していなかったことから、X社が送った見積書どおりの単価で工事をする旨の契約が成立していたと考えられる事案でした。

特に建設業の世界では、現場において口頭で処理してしまい、契約書を交わさないまま工事が進んでしまうのが実際です。そのような場合でも残された証拠から正当な対価を回収できる可能性は十分にあります。決して諦めるべきではなく、本件もそういう例でした。

建設業の解決事例

![]()

ハウスメーカーに対する施主の過大要求に対処した件

1相談内容

相談者様は、個人向け住宅の建築・販売を行っているハウスメーカーです。

今回は、相談者様と施主との間のトラブルに関する相談でした。

相談者様も施工内容に明白な瑕疵が存在することを自認しており、施主からは数百万円の損害賠償請求を受けているというものでした。

X相談者様の従業員では施主からの請求の正当性を整理できず、また、施主が攻撃的であるため到底説得できる状況ではないため、弁護士に交渉を依頼したいというものでした。

2争点

施主の請求内容の正当性の分析と施主への説得

3解決内容

第三者の業者に協力を依頼し、相談者様の従業員・弁護士・施主を交えた4者で面談を組み、第三者の見解を聞きながら相談者様の施工内容の問題点を特定し、当該部分の損害についてのみ支払いをすることで合意しました。数百万円の請求を受けていましたが、最終的な合意額は数十万円に落ち着かせることができました。

4弁護士の所感

本件は、相談者様も一定の賠償責任を負うことは避けられない事案です。

施主も相談者様が責任を負うべきことについて明確に認識しておりましたので、強気の請求を行ってきているという状況でした。

ご相談を受けたときに、相談者様としても、どこまでが正当な要求で、どこからが不当な請求なのかについて判断がつかず困っている様子でした。

施主の請求の正当性については、多分に法的判断を含む問題ですので、現場の一従業員が適切に判断することは困難です。

そのため、企業としては、施主からの請求の正当性に疑問を抱きつつも請求された金額を支払って終わりにしたいという誘惑にかられます。

もっとも、「あそこの会社はクレームを付ければ何でも言うことを聞いてくれる」といった誤った印象を持たれることは避けるべきです。

本件は、①弁護士が正当な要求と不当な要求を整理した上で、②第三者を交えて協議することで(施主の納得も得ながら)正当な要求の実現に最小限必要な金額で合意し、③口外禁止条項も加えた形で和解することができました。

不要な出費を抑えつつ、良くない評判が広まることを防ぐことができた点がよかったと思います。

建設業の解決事例

![]()

ハウスメーカーの売却した土地の境界線トラブルを解決した件

1相談内容

相談者様は、個人向け住宅の建築・販売を行っているハウスメーカーです。

顧客の所有する土地に一軒家の建築を依頼され、建物を完成させて引き渡したものの、後になって隣の土地との境界線の位置が正確ではないことが判明しました。顧客が隣の土地を越境して使用していることが分かり、越境部分の使用について覚書などで対処できないかと考えているが、どうすれば良いでしょうか。

2争点

越境している土地を今後もトラブルが生じないよう利用するための解決方法

3解決内容

越境している土地の一部を分筆し、分筆した土地を顧客が購入するという内容で合意が成立しました。

4弁護士の所感

土地の境界線について問題が生じることは珍しくありません。もっとも、境界線の問題は、隣接地の所有者の関係が今後も継続することからお互いに納得する形で解決できるかが重要です。また、今後同様の問題が再発しないようにする必要もあります。

本件では、越境されている土地の所有者も相談者の顧客が同土地を利用することについては争わなかったため、分筆の上、顧客が分筆した土地を買い取ることが最善と考えました。もっとも、隣接地の所有者も決して協力的な方ではなかったため、粘り強く交渉をすることを要した事案でした 。

建設業の解決事例

![]()

塗装工事のための隣地への立ち入りについて合意した事例

1相談内容

相談者様は塗装業者です。

お客様から外壁の塗装工事の依頼を受けたものの、塗装工事を行うためには隣地の一部に立ち入る必要がありました。しかし、その建物の所有者と隣地所有者との関係が良好ではないため、隣地所有者が同土地への立ち入りに難色を示していました。相談者としては、同塗装工事を受注したいと考えており、何とか隣地の立ち入りについて同意を得ることはできないかという相談です。

2争点

隣地の所有者から立入りについて同意を得られるかが問題となりました。

3解決内容

隣地所有者と塗装工事のための立ち入りについて承諾する内容の合意書を取り交わし、本件を解決しました。

4弁護士の所感

本件のように何らかの理由により隣地に立ち入る必要性が生じることは珍しくありません。工事内容を考慮しても隣地所有者に工事のための立入りによって大きな不利益が生じることはあまりないと思いますが、人間関係がぎくしゃくしているとこのような状況に陥ることがあります。

そのため、工事内容やそれに伴う不利益の内容を丁寧に説明することが本件のようなケースでは重要です。その他にも、日頃から隣地所有者との関係性が良好でない場合については本件のように立ち入りを拒否するといった問題が生じますので、何が原因かを分析し、関係改善を図るなども大切です。

建設業の解決事例

![]()

作業現場でのレンタル建設機械の事故で生じた物的損害の賠償請求に対応した件

1相談内容

相談者が、レンタル建設機械を使用して現場で作業をしていたところ、操作を誤って荷台や機器に建機の一部がぶつかってしまって物的損害が生じました。

元請会社から修理費用の支払いがなされるまで請負代金の支払いをしないと言われたものの、請求された修理の見積額が高額で、かつ、どの傷が事故で生じたものかわからないため、支払いには応じられません。どうすればよいでしょうか。

2争点

損害金額、事故と損害の関係、レンタル時点で存在した傷か事故で生じた傷か、保険適用の有無など。

3解決内容

関係者からの経緯聴取後、保険会社に査定を依頼し、査定結果を踏まえた協議を経て、保険の適用対象範囲内で損害額を支払って解決しました。

4弁護士の所感

建機を扱った勤務先、作業者、建機の所有者、作業現場の管理者等の経緯の聴取り後、保険会社に対し、本件事故に適用できる保険の有無を問い合わせました。

当初、相談者である事故を起こした側の会社は、到底支払えない金額を要求されていて、同事故の解決が未了であることを理由に、同じ現場の工事に関するその余の支払を留保されていました。

傷の位置や、修繕に要する金額などの専門家による知見を要する算定が、相談者・相手方間で出来ていなかったために、難航、長期化していた話し合いが、直ちに保険会社への介入、査定を求めたことで、損害の具体的金額の協議が始まり、結果、事故を起こした相談者の負担はなくなりました。保険金による支払を終え、支払いを後回しにされていた請負代金も無事、相談者に支払われました。

建設業の解決事例

![]()

施行方法に関するクレームを排斥した件

1相談内容

新築住宅の注文を受けた相談者様が、工事を完成して住宅の引渡しを行おうとしたところ、施主から急に「屋根の施工方法がメーカーのマニュアルと異なっているからやり直すように」との要求を受けた事例です。

引渡段階に至って急にメーカーのマニュアルの話を持ち出されてしまい、対応に困ったことから弊所にご相談をいただきました。

2争点

相談者様が、工事をやり直してまでメーカーのマニュアル通りに施工する義務を負うか。

3解決内容

事前に確認の署名を得た図面の内容通りに施工したことを説明して施主を説得しました。

4弁護士の所感

建設業者にとって重要なのは「合意した内容通り」に工事を完成させたかどうかです。法律上は、事前に合意した内容通りに工事を完成すれば直ちに契約違反にはなりません。

今回のように事前に図面に確認の署名をもらっていたことが顧客を説得するうえで重要なポイントとなりました。

顧客としても自身が署名した図面通りに施工がなされている以上、メーカーのマニュアルの話を持ち出すこと自体、「後だし」であると理解したはずです。本件では、その他にも、第三者の業者から施工に不備の無いことについて意見をいただきました。

単に拒絶するだけでなく顧客の納得を得やすいように工夫した点も解決の要因となりました。

4. 建設業 相談事例

5. 弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴

-

1

業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

-

原則としてどのような業種の企業様でも、顧問契約のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている企業様、当事務所の業務と利益が相反する企業様(消費者金融等)については、顧問契約をお断りさせていただいております。

また、鹿児島県以外の企業様でも、電話やメールによる法律相談が主体となることをご了承いただけるのであれば、顧問契約を締結し顧問弁護士としての職責を遂行させていただきます。

-

2

契約書や法律文書の書式のご提供

-

顧問契約を締結して頂いた場合、事案に必要となる契約書や法律文書の書式を提供しております。例えば、よく使う契約書等の書式を提供し、社内で作成して頂いた上で弁護士がチェックする、というやり方をとれば、弁護士費用の節約にもなります。

-

3

予防法務の体制構築をお手伝い

-

顧問弁護士の仕事はトラブルがあった時だけではありません。

むしろ、当事務所では、トラブルを未然に阻止することも、顧問弁護士の重要な任務であると考えています。大きなトラブルに発展する前に、トラブルの芽の段階からご相談いただくことはもちろん、例えば、売掛金・債権の未収を防止するための仕組みの構築などもお手伝いいたします。

-

4

セミナーや研修会のご提供

-

顧問契約を締結していただいた場合には、ご希望の企業様には、法律相談だけではなく、各種の法律問題に関するセミナーや研修会も行います。

当事務所では、顧問先企業様に対して労務問題、会社法、株主総会対策、事業承継などのセミナー・研修会を、原則として無料で提供しております。

-

5

他士業の専門家との強力な連携

-

企業で起こる諸問題は、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く交錯していることが多いものです。当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と深く交流があり、日頃より連携して多くの業務を行っております。

したがって、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。

-

6

顧問弁護士として外部へ表示することが可能

-

顧問契約を締結して頂いた企業様の印刷物やウェブサイトに、顧問弁護士として当職の氏名を記載していただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業の信頼関係が増したり、敵対的な勢力を牽制したりすることができます。

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-18:00

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!