企業法務コラム

改正プロバイダ責任制限法について解説

更新日:2023/12/11

第1 プロバイダ責任制限法の概要

プロバイダ責任制限法とは主にプロバイダ等の損害賠償責任の制限や発信者情報の開示請求(第4条)について定めた法律です。

インターネット上での投稿記事を行った者を特定するための発信者情報開示手続はこのプロバイダ責任制限法を根拠になされます。

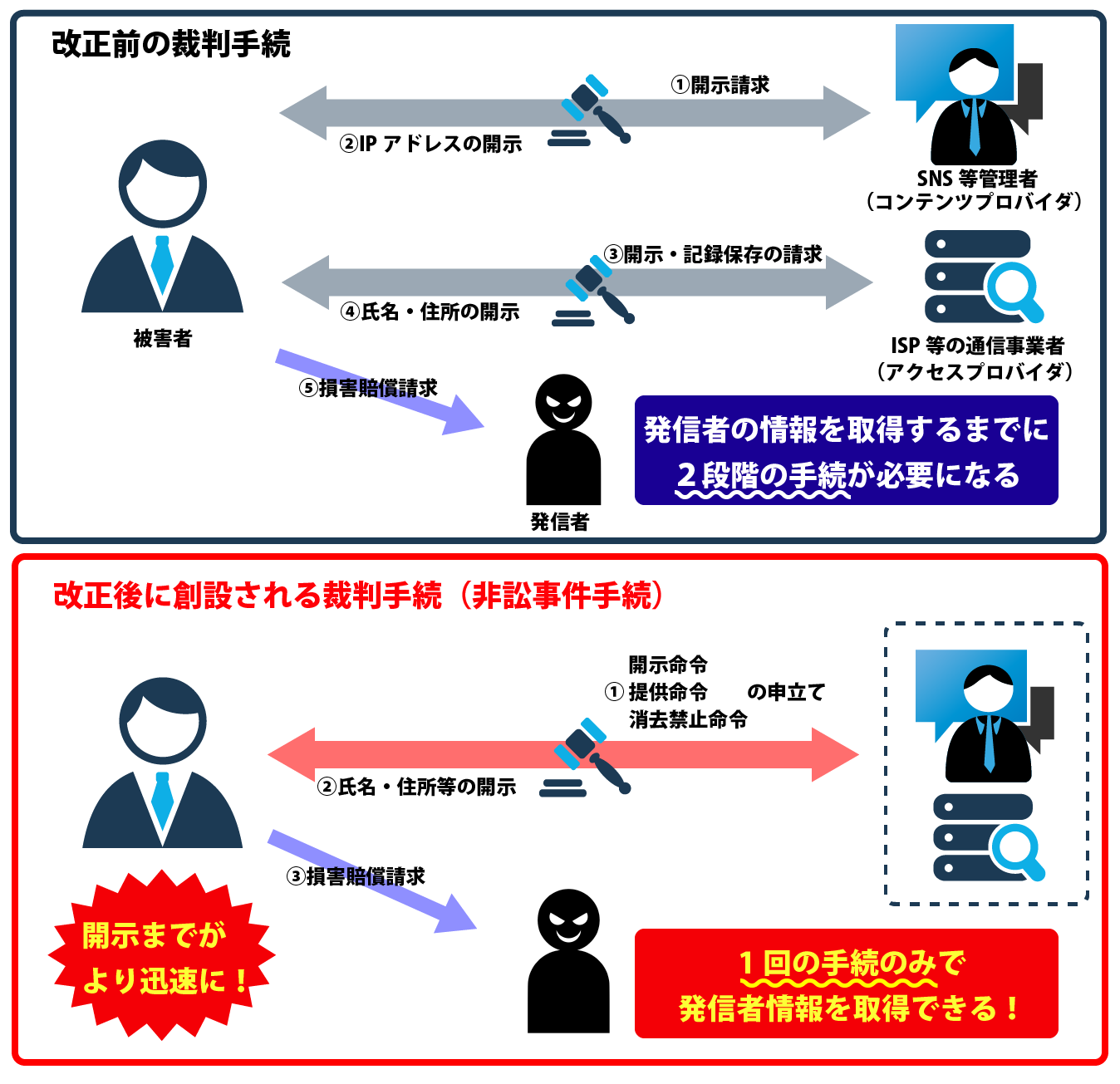

具体的には①SNS、ブログなどを運営するコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示の仮処分により、IPアドレス等を取得し、②インターネットサービスプロバイダに対し、契約者(発信者)の氏名・住所等の開示を求める訴訟手続を経て、発信者を特定することとなります。

第2 現行の発信者情報開示手続の問題点

上記のようにインターネット上の投稿記事の発信者を特定するには、少なくとも2つの手続を経る必要があります。

また、コンテンツプロバイダが海外法人であることが多く(人気のあるSNSの管理者に海外法人が多い)、コンテンツプロバイダに対する仮処分はその運営者である海外法人を相手方に申立てる必要があります。

申立書類の英訳や海外法人の商業登記取得に加え、海外法人に申立書等の送達が必要で、手続を遅滞させる大きな要因となっています。

第3 令和3年法改正の概要

令和3年4月21日、プロバイダ責任制限法が一部改正され、発信者情報開示手続が以下のように変更されました。

まず、コンテンツプロバイダに対するIPアドレスの開示命令を裁判所へ申し立て、当該申立を本案とする「提供命令の申立て」が可能となりました。

これを受け、裁判所より提供命令が発令されると、コンテンツプロバイダから申立人に対し、インターネットサービスプロバイダの名称が提供されることとなります。

次に申立人は、開示されたインターネットサービスプロバイダを相手方とし、契約者(発信者)の氏名や住所等の開示命令を裁判所へ申し立てることができます。

そして、インターネットサービスロバイダに対し開示命令が発令されると、契約者(発信者)の氏名や住所が開示されます。

上記の①コンテンツプロバイダに対するIPアドレスの開示命令と②インターネットサービスプロバイダに対する契約者(発信者)の氏名や住所等の開示命令は同じ裁判所の管轄に専属し、また、これらの事件は併合が予定されています。

そのため、これまで2つの手続が必要であった発信者情報開示の手続きは①・②が1つの手続として処理することが可能となります。

これにより、インターネット上の投稿記事の投稿者を特定するまでに要する時間を大幅に短縮でき、被害者救済に資することが期待されています。

第4 弁護士法人グレイスでできるサポート内容

1 発信者情報開示手続の代理

専門性の高い発信者情報開示手続の代理人として、迅速に発信者の特定を行います。

2 発信者に対する損害賠償請求

発信者の特定に成功した後は、発信者に対する損害賠償請求を行います。

交渉、訴訟等を代理して行うことが可能です。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

- 本店所在地

- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階

- 連絡先

- [代表電話] 03-6432-9783

[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト

- https://www.kotegawa-law.com/

「発信者情報開示請求」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-18:00

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!