企業法務コラム

建設業におけるリーガルチェック(契約書チェック)の必要性とは?契約トラブルを防ぐための完全ガイド

更新日:2025/08/13

建設業の契約書でこんな悩みはありませんか?

- 契約書を今すぐ確認してほしい

- 今の状況で取るべき法的手段を知りたい

- 支払い拒否や不当な減額要求への対処法を知りたい

- 損害賠償請求の可否を知りたい

- 一方的に元請に有利な契約書を提示され署名していいか不安

- 責任の所在を巡って下請業者と揉めている

本記事では、建設業におけるリーガルチェック(契約書チェック)の必要性について解説します。

契約のプロである弁護士にリーガルチェックを依頼することで、契約段階からトラブルの芽を摘み取り、万一問題が起きても迅速な解決を図ることができます。

もし既にトラブルが発生している、または発生しそうな場合は、できるだけ早めに弁護士法人グレイスへご相談ください。

顧問先企業数 社以上という豊富な経験を持ち、建設業に精通した弁護士が迅速に対応いたします。初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

- この記事でわかること

-

- 建設業にリーガルチェックが求められる理由

- 建設業でよくあるリーガルチェックの対象とチェック項目

- 建設業特有のリーガルチェックが必要なケース

- 建設業でリーガルチェックを受けるメリット

- 弁護士にリーガルチェックを依頼する際のポイント

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-17:30

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!

目次

建設業にリーガルチェック(契約書チェック)が求められる理由とは?

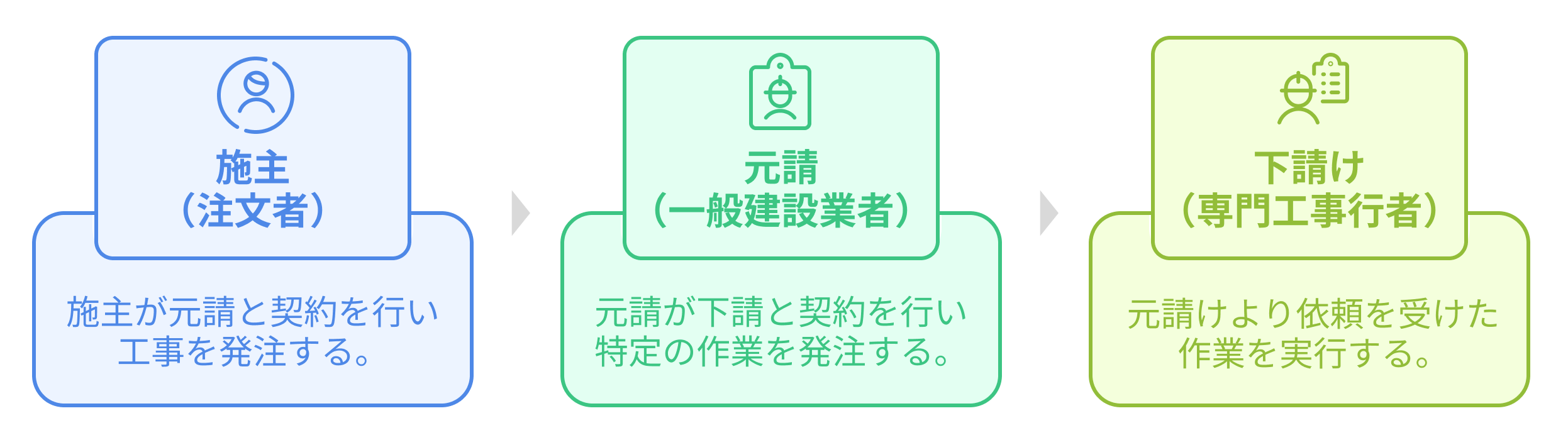

建設業では契約当事者の関係が多層構造になりやすく、他業種に比べ契約上のリスクが複雑です。施主(発注者)・元請・下請と複数の当事者が関与し、それぞれの間で請負契約を結びます。そのため、一つの契約内容の不備や解釈の相違が、連鎖的にトラブルを引き起こす可能性があります。

建設業法で工事請負契約書の交付が義務付けられており、契約書なしで着工する(未契約着工)は違法です。さらに、下請代金支払遅延等防止法(下請法)により親事業者(元請)からの支払遅延や不当減額、極端に低い請負代金の強要も禁止されています。こうした法律に反する契約内容や行為は行政処分や損害賠償につながるため、契約段階でのリーガルチェックは欠かせません。

さらに労働災害(労災)も建設業特有の重大リスクです。建設現場で下請業者の作業員や近隣の第三者が負傷した場合、元請には現場全体の安全配慮義務があるため、管理責任を問われるケースがあります。

例えば高所作業中に下請作業員が落下し死亡した場合、元請が労安法上の管理責任や民事上の賠償責任を問われる恐れがあります。また、安全管理を怠れば労基署の調査対象となり、指導や営業停止などの行政処分、悪質な場合は刑事責任に発展することもあります。

このように建設業では、法令順守と安全管理の徹底が事業継続の前提となるため、契約書を含む法的チェックが強く求められるのです。

建設業界特有の法的リスク(契約・下請法・労災など)

元請・下請・施主間の契約構造

建設プロジェクトでは、施主(注文者)と元請(一般建設業者)、さらに元請と下請(専門工事業者)という三者間の契約構造が典型的です。それぞれ請負契約を締結し、元請は施主から工事を請け負い、下請は元請から指示された工事部分を担当します。

この多段階の契約関係では、ある段階の契約不備やミスが、他の段階にも波及しやすいという特徴があります。例えば下請業者の施工ミスや工期遅延が起きると、施主は元請に瑕疵の是正や損害賠償を求め、元請はさらに下請に責任追及するといった連鎖が生じます。

そのため、責任の所在が複雑な分だけ契約書であらかじめ各当事者の責任範囲やリスク分担を明確に決めておくことが重要です。そうしておかないと、いざ紛争となった際に「どこからどこまで誰の責任か」で混乱を招きかねません。リーガルチェックでは、このような多層構造を踏まえ、契約内容に抜け・漏れがないか、不当に不利な条項が潜んでいないかをチェックし、必要に応じて修正を提案します。

なお建設業法上、元請-下請間でも契約書面の交付が必須です。契約書を交わさず口頭の約束だけで着工したり、発注書・請書のやり取りだけで済ませたりすると法令違反となり、後で「言った言わない」の水掛け論になるリスクも高まります。こうした事態を避けるためにも、契約締結段階で専門家によるチェックを受けておくことが大切です。

工期・瑕疵(不具合/欠陥)・遅延といった責任問題

建設工事では、工期の遅延や施工品質上の瑕疵(不具合/欠陥)に関するトラブルが後を絶ちません。例えば「下請業者の作業遅延で工期に間に合わず、施主から元請に損害賠償請求が来た」ケースや、「引き渡した建物に欠陥が見つかり、施主から是正や賠償を求められた」ケースなどが典型です。

その際、元請・施主間および元請・下請間で遅延損害金の支払い義務や瑕疵補修の範囲を巡って責任の押し付け合いになることが多いです。

こうした責任問題については、2020年施行の改正民法にも注意が必要です。改正前は「瑕疵担保責任」という特別規定がありましたが、現在は「契約不適合責任」として一般的な債務不履行のルールに統合されました。補修や代金減額、損害賠償、契約解除を請求できるなど施工業者にとって厳しい内容になっています。

そのため施工業者側は、契約書で責任範囲やリスクヘッジ条項(例:不可抗力による工期延長や設計上の欠陥に関する免責規定など)を従来以上に明確にしておく必要があります。工期についても、建設業法の改正で無理な短工期の契約締結が禁止されました。

契約時には、現実的な工程や天候リスクを織り込んだ工期になっているか、遅延時の対応(猶予期間や違約金額)が適切か、といった点もチェックポイントです。

リーガルチェックでは、契約書に工期延長の条件や瑕疵対応に関する条項(補修期間・保証期間など)がきちんと盛り込まれているか確認します。あらかじめ契約書で責任の所在をクリアにしておけば、万一トラブルが発生しても解決基準が明確となりスムーズに処理できる可能性が高まります。

安全配慮義務や労働災害への対応

建設現場では常に労災事故の危険が伴うため、安全配慮義務および労働災害発生時の対応も重大な法的テーマです。元請企業は労働安全衛生法に基づき、下請を含め現場全体の安全管理に責任を負います。万が一現場で事故が起きれば、監督官庁による調査や行政処分の対象になり得ますし、被災者への損害賠償や刑事罰(業務上過失致死傷など)にも発展しかねません。

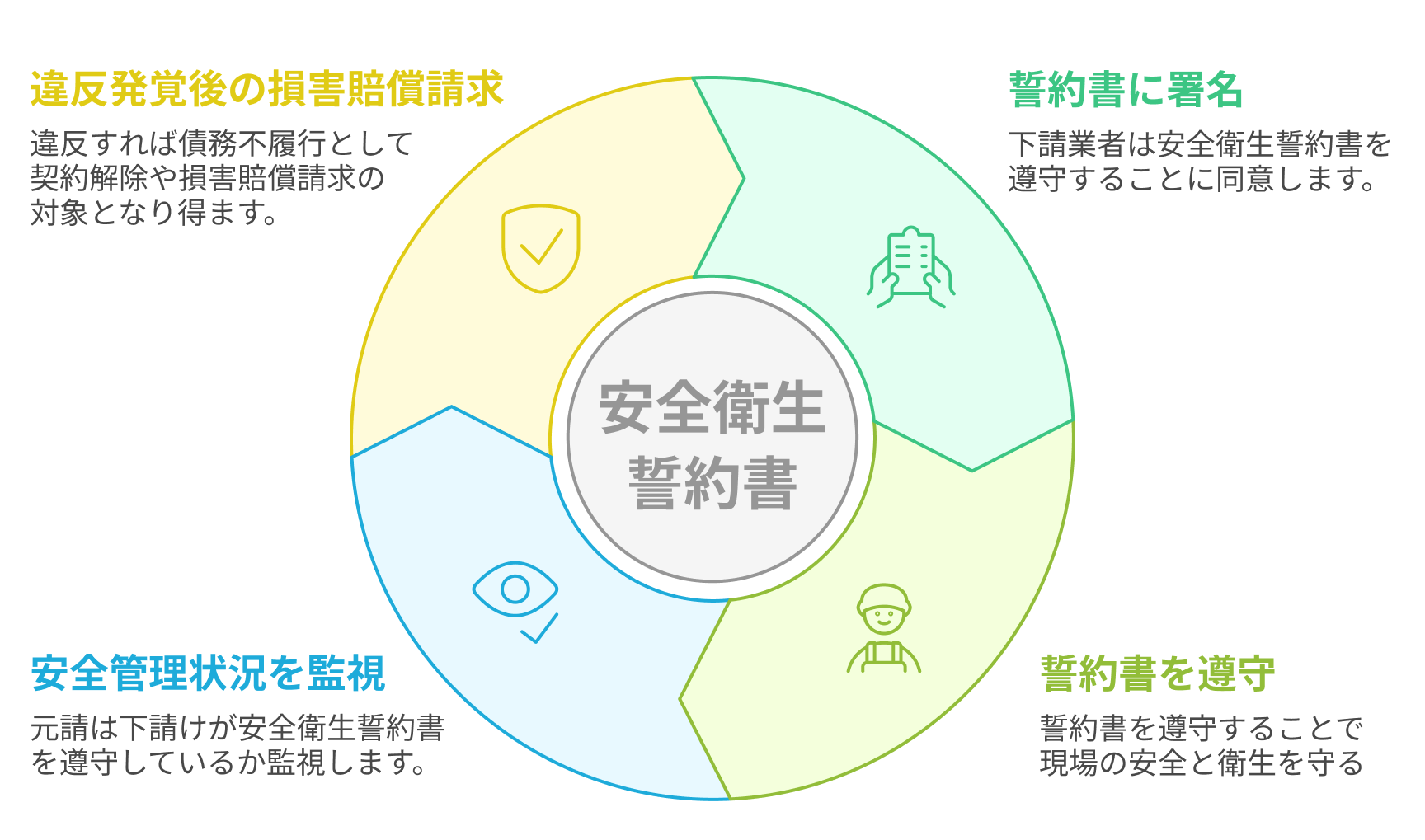

この対応策として、下請業者から「安全衛生誓約書」等の書面を提出させることがあります。安全衛生誓約書とは、下請業者が元請の安全指示に従い法令を遵守することを誓約する文書で、署名・捺印すると契約書と同様の拘束力を持ちます。

下請業者は誓約内容を守る義務を負い、違反すれば債務不履行として損害賠償請求の対象となり得ます。

ただし内容が公序良俗に反する一方的すぎるもの(例:「どんな事故でも全て下請が責任を負う」等)はその部分の効力が認められません。元請も誓約書で下請に過剰な負担を課すことはできず、あくまで適法で公正な範囲に留める必要があります。

リーガルチェックでは、こうした現場書類についても確認が必要です。安全衛生誓約書で下請に不当に重い責任を負わせる条項がないか、事故時の報告義務や再発防止策の取り決めが漏れていないか、といった点をチェックします。

また、外国人労働者の在留資格確認書や社会保険加入状況の届出など、必要な書類が漏れなく用意されているかも点検します。これらも労災発生時に自社を守る重要な証拠となるため、適切な内容か確認し、不備があれば整備を提案します。

契約書の内容が曖昧なまま進行するリスク

建設業では忙しさや慣習から、契約内容を詰めきらないまま工事が進んでしまうケースも見られます。例えば「長年付き合いのある元請だから」と口頭の約束だけで着工してしまったり、インターネットで入手した契約書のテンプレートを細部まで確認せず使っている場合です。

契約内容があいまいなままだと、後から当事者間で認識のズレが生じてトラブルに発展するリスクが高まります。

口頭契約・テンプレ使用による失敗例

契約書を交わさず口頭契約だけに頼ったために、業務範囲の認識違いで取引が破綻した例や、契約書のテンプレートをそのまま流用したために重要な条項が抜けていた例などが実際にあります。

口頭契約だと合意内容の証拠が残らず、言った言わないの争いになりやすいため、必ず契約書を取り交わすことが原則です(建設業ではそれ自体が法的義務です)。

契約書のテンプレート利用についても注意が必要です。雛形は手軽ですが、取引の実態に合わない内容が含まれていると契約内容が不明瞭になりトラブルの原因になります。

ネット上の雛形は作成日時が不明なものも多く、法改正に対応できていない古いテンプレの可能性もあります。実際、2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」という文言が契約不適合責任に改められたにもかかわらず、古いテンプレートには未だ「瑕疵担保」の文言が残っている例もあります。

リーガルチェックでは、こうした抜け漏れや曖昧表現を洗い出し、必要に応じて具体的な条件を追記するなど契約内容の適正化を図ります。

担当者任せで生じる法的ズレ

現場の担当者や営業担当に契約交渉を任せきりにしていると、社内での法的認識とのズレが生じることがあります。

例えば、担当者レベルでは「この程度の変更は契約の範囲内だろう」と判断して口頭で追加工事に応じてしまったが、実は契約書上は範囲外で追加費用請求すべきだった、といったケースです。あるいは、社内では当然と考えていた責任区分が契約書には明記されておらず、いざトラブルになると主張の根拠が無くて困る、といった事態も起こりえます。

担当者が法的リスクに気付かないまま独断で交渉・合意を進めてしまうと、後から法務担当や経営層が「そんな約束までしていたのか」と驚くことにもなりかねません。

重要な契約は必ず社内法務や弁護士がダブルチェックする体制を整えましょう。担当者では気づかない法律上のリスクも、専門家がチェックすることで未然に防げます。

建設業でよくあるリーガルチェックの対象とチェック項目

よくあるリーガルチェック対応書類

工事請負契約書(元請-施主間、元請-下請間の基本契約書)および追加工事に関する覚書・合意書など。

契約条項全般を精査します(契約書が無い場合は発注書・請書のやり取りも確認することになります)。また、自社で使っている契約書ひな型が最新の法改正に合致しているか(例:旧「瑕疵担保責任」の用語が残っていないか)も点検します。

関連契約書

NDA〈秘密保持契約〉・JV協定・建機リース契約・材料の売買契約なども必要に応じて確認します。メインの請負契約書と矛盾がないか、法的に問題がないかをチェックします。

相手方作成の契約書

取引先(元請など)から提示された契約書は、自社に不利な条項が潜んでいないか重点的にチェックします。不当な条項があれば洗い出し、修正交渉の材料とします。専門用語が多くボリュームもある契約書でも、弁護士に任せれば見落としを防げます。

特に注意すべき条項

建設業の契約書でトラブルになりやすい条項として、以下は特に注意が必要です。リーガルチェックでも重点的に確認されます。

契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)

建物に欠陥があった場合の施工業者の責任です。民法改正で注文者の権利が強化されたため、契約書で無償補修期間や賠償範囲を明記しておく必要があります。曖昧だと「どこまでが業者負担か」でトラブル化する原因になるため要注意です。

リーガルチェックでは、この責任範囲が過度に広すぎないかなどを確認します。旧来の「瑕疵担保責任」という用語も最新の表記に改めておく必要があります。

遅延損害金・違約金

工期遅延時のペナルティです。1日○円など定めますが、その額が高すぎないか、台風・地震など不可抗力の場合は免除されるか等を確認します。台風や震災等による工期延長条項がなかったために、自然災害で工期が延びても違約金を請求されたケースもあります。リーガルチェックでは、契約書に不可抗力条項があるか、違約金額が社会通念上妥当な範囲かを検討します。

契約解除の条件

契約解除に関する条項です。建設業では一方の債務不履行や倒産などの場合に契約解除となることがありますが、その条件設定が明確でないとトラブルになり得ます。また、解除後の精算方法(出来高払いの算定や違約金の有無)も含め、明確に規定されているか確認します。

代金の支払条件

請負代金の支払時期・方法です。建設業法で元請⇒下請の支払期限(完了後60日以内など)が定められているため、契約書がその範囲内か、不当に長い支払サイトになっていないか確認します。また、前金・中間金の有無、完成後の留保金(手直し保証金)の有無などもチェックポイントです。不当に一方的な減額条件や相殺条項がないかも確認します。

損害賠償の範囲

施工ミスなどで相手に損害を与えた場合の損害賠償範囲に関する条項です。間接損害まで無制限に負う文言になっていないか注意します(例えば「一切の損害を賠償」とあると予見できない二次被害まで負担しかねません)。逆に免責が過剰すぎても施主側が納得しないため、バランスが重要です。必要に応じて賠償額の上限設定や免責事項を盛り込みます。

施工現場に関連するリスク文書(安全書類・協力業者との誓約書)

施工現場では契約書以外にも様々な書類が取り交わされます。中でも労務管理・安全管理に関する書類は法的にも実務的にも重要です。

「安全衛生協議会の議事録」「ヒヤリハット報告書」「安全管理計画書」「作業員名簿」など、現場で備えておくべき書類があります。これらは形式的なものではなく、万一事故やトラブルが起きた際に当事者の過失の有無を判断する材料になります。

弁護士によるリーガルチェックでは、現場で取り交わす書類についても整備状況や記載内容をチェックします。例えば、安全衛生誓約書で元請から下請への安全指示事項が具体的に列挙されているか、不十分であれば追記すべき点を検討します。

また「元請の指示に絶対服従」など下請に一方的義務を課す表現があれば、公序良俗に反しない適切な表現に修正するよう助言します。協力会社ごとに誓約書の書式が異なる場合も、一律の基準で内容を見直し、不備を洗い出します。

さらに、現場で用意すべき書類が漏れていないかも確認対象です。例えば建設業退職金共済の加入状況確認書や、外国人労働者の在留資格チェックリスト、作業員の就労条件明示書などが適切に取り交わされているか点検します。

不足があれば「○○の書類も用意しておきましょう」とアドバイスします。こうした事前の書類整備は万一労災が起きた際に、自社が適切に対応していた証拠にもなります。

このように契約書面以外の現場書類まで網羅的にチェックすることで、現場レベルでの法的トラブルも未然に防止できます。建設業法や労基法に通じた専門家の視点で、現場運営に必要な書類が適切に整備されているか確認してもらうと安心です。

要注意!建設業特有のリーガルチェックが必要なケース

下請業者との契約でトラブルが発生したとき

下請業者との契約トラブルが起きたときは、まずその下請契約書の内容を確認します。例えば下請が工期に遅れ施主から元請に遅延賠償請求が来たケースでは、契約書で遅延損害金の定めや不可抗力時の扱いがポイントになります。弁護士が契約書を精査し、元請が下請に請求できる範囲や、逆に負わなくてよい責任を判断します。

また、下請工事の欠陥対応や追加工事費用を巡る紛争でも契約書の条項が頼りになります。不具合の無償修補義務や保証期間が契約に明記されていれば、それを根拠に下請に補修対応を求められます。

代金支払い条件が契約で定められていれば、不当な減額要求や一方的な相殺(法令違反になる可能性があります)を防ぐことができます。

このように下請とのトラブル時には契約書が交渉の拠り所です。リーガルチェックで契約書を万全に整えておけば、いざというとき迅速かつ有利に対処できます。顧問弁護士がいれば問題が深刻化する前に適切な手を打つことも可能です。

ゼネコン・元請との不利な契約条件を提示されたとき

下請側で契約条件が明らかに一方的で不利だと感じたら、遠慮なくリーガルチェックを依頼しましょう。

弁護士が契約書を確認すれば、どの条項が不公正かを指摘し、修正案も提示してくれます。「この条項は下請法違反の恐れがあるため削除してください」といった法律に基づく修正要求は、相手方も無視できないはずです。

また、弁護士がついていることを示すだけでも交渉力が上がります。契約締結を急かされた際に「顧問弁護士に確認してから回答します」と伝えれば、元請も強引な要求はしづらくなります。弱い立場だからと泣き寝入りせず、契約段階から法を味方につけて交渉することが大切です。

行政や施主とのやりとりで法的な不安があるとき

建設業では行政当局や施主(エンドユーザー)とのやりとりに法的な要素が絡む場面も多々あります。

例えば、監督官庁から行政処分の通知や聴聞の呼び出しを受けた場合です。建設業法違反などで指示処分・営業停止処分等の可能性があるとき、どのように対応すべきかは専門知識を要します。

このような場合、弁護士に早急に相談して処分の妥当性を検討し、必要なら異議申立て(審査請求)を行うことになります。リーガルチェックというより行政対応全般の助言ですが、根本には許可や契約に関する法的論点があります。例えば「工期が異常に短い契約を結んだこと」が処分理由なら、その契約内容を精査して反論材料を探すことになるでしょう。

施主(発注者)との契約条件を巡って意見が対立したりクレームを受けたりする場合も、早めに弁護士に相談しましょう。例えば、度重なる設計変更の要求でコスト超過になっている、追加工事を完了したのに代金を支払ってもらえない、といったケースです。

契約書で定めた範囲を超える要求には応じる義務がない可能性もあります。弁護士が契約内容を確認し、施主の要求が契約上正当か過剰かを判断してアドバイスします。必要に応じて弁護士が交渉に入ることで、法的に筋の通った解決策を提示することも可能です。

工事完了後に責任を問われそうなとき

工事完了後に不具合・欠陥のクレームが出るケースもあります。

引き渡した住宅について「雨漏りがする」「図面通りに施工されていない箇所がある」などと施主から指摘されるケースです。

引き渡し後に不具合が指摘された場合、契約書の瑕疵担保(契約不適合)条項や保証期間を再確認する必要があります。保証期間内なら無償補修義務がありますし、期間後でも重大な欠陥なら法的責任を問われる可能性があります。

更に、完工後に下請との間で精算トラブルが起きるケースもあります。

追加工事の精算や出来高の評価を巡って、下請から「もっと支払ってほしい」と請求が来たり、逆に元請から減額要求したりとトラブルになる場合です。

弁護士に相談すれば、契約上どこまで対応すべきかの線引きを判断してもらえます。

いずれにせよ、最終的には契約書が頼りです。完工後に責任問題が浮上しそうなら早めに弁護士に相談し、契約書を踏まえた対応策を検討しましょう。必要に応じて弁護士名で通知書を出すことで、相手方に法的主張を明確に伝え、紛争を防止・早期解決することも可能です。

建設業でリーガルチェックを受けるメリットとは?

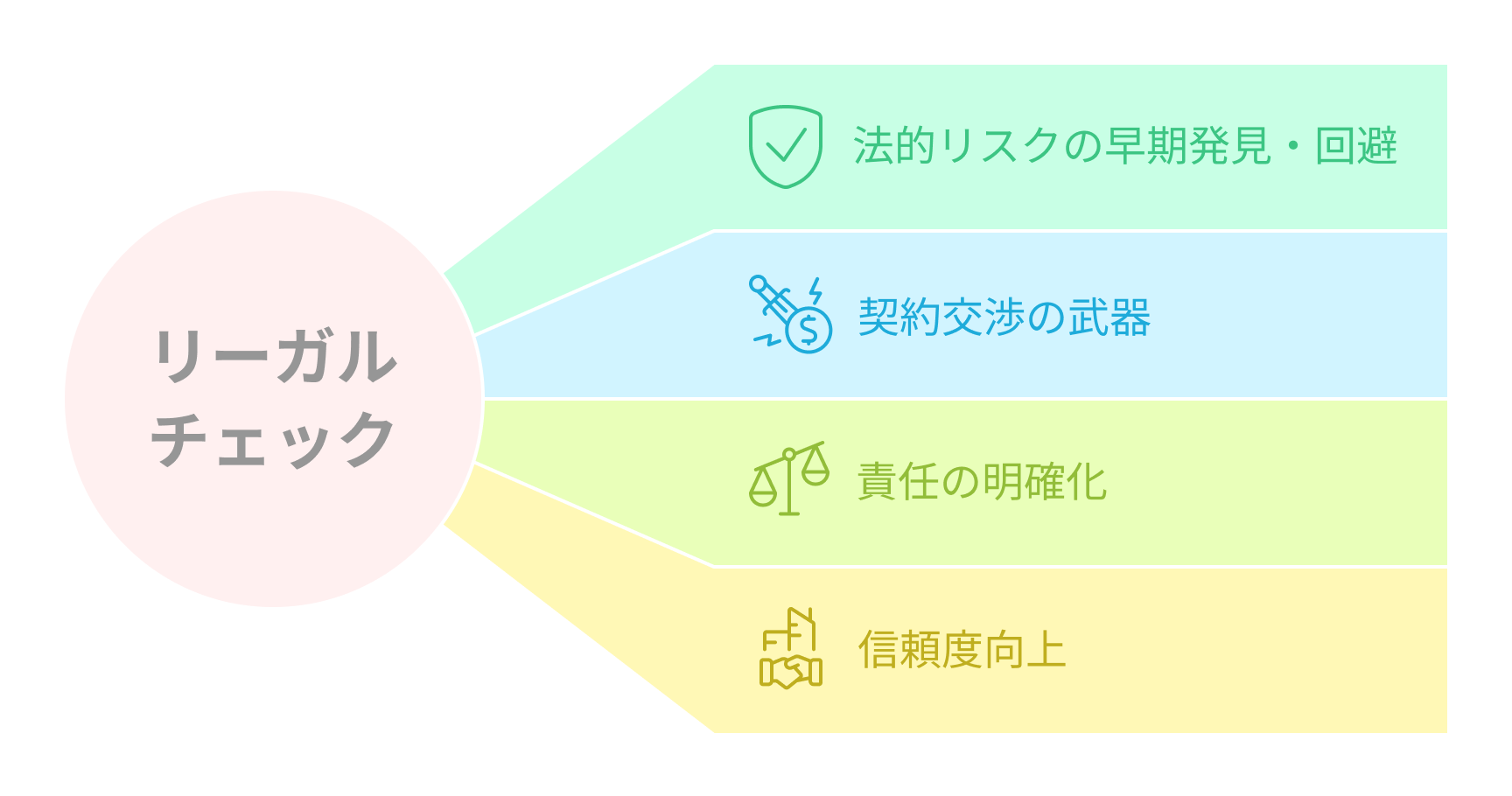

法的リスクの早期発見・回避

リーガルチェック最大のメリットは、契約段階で法的リスクを洗い出し回避できることです。契約締結後に不備が発覚してトラブルになると、その解決にはリーガルチェック費用の何倍もの損失が発生しかねません。

実際、契約書の不備が原因で多額の損害賠償責任を負った例もありますが、もし弁護士のチェックを受けていれば防げたでしょう。建設業の契約は金額も大きく期間も長いため、事前にリスクの芽を摘んでおく意義は計り知れません。

例えば、曖昧な表現を放置した結果、後から自社に不利な解釈をされ多額の請求を受ける…といった事態を未然に防げます。弁護士は契約書を細部まで読み込み「この文言だと○○とも読めるので危険」「この条項は法的に無効となる可能性がある」といったポイントを指摘してくれます。

早めに修正しておけば、将来的にその点で揉める可能性自体を無くせます。大きな金額が動く建設業の契約では、一つの見落としが致命的な損害につながりかねません。リーガルチェックによって自社の契約上の弱点を事前補強しておけば、いざというとき自社を守る条項を備えた契約書でプロジェクトを進められるのです。

契約交渉の武器になる

弁護士によるリーガルチェックは、契約交渉の場で強力な武器となります。契約書レビューを受けると、自社に不利な点や有利に変更できそうな点が明確になります。その分析結果をもとに交渉に臨めば、法的根拠に裏付けられた要求が可能となり、相手方への説得力を高められます。

例えば、「本条項は下請法○条に抵触する恐れがあるため削除をお願いしたい」と具体的に指摘すれば、相手も無視できません。自社では見落としていた論点も専門家の助言で把握できます。弁護士のサポートがあれば、従来は強気に出られなかった取引先にも適正な条件を求めやすくなります。

「当社顧問の弁護士から指摘がありまして…」と切り出すだけでも、相手は「法律のプロが付いているなら下手なことはできない」と思うでしょう。

契約交渉は妥協の積み重ねですが、法的に譲れないラインもあります。リーガルチェックを通じてそのラインを明確にし、ここだけは引けないというポイントを持って交渉に臨めば、より公正でバランスの取れた契約を勝ち取ることができます。

不利な契約を結んでから後悔するのではなく、締結前に修正交渉の余地を探ることが重要です。そのための武器としてリーガルチェックを活用しましょう。

トラブル発生時の責任分界線を明確にできる

万一トラブルが起きても、契約書に責任範囲が明確に書かれていれば「契約上ここまでが当社の責任」と早期に線引きでき、解決を迅速に進められます。逆に契約が曖昧だと解釈の争いで長引きがちですが、リーガルチェック済みの契約書があれば自社を守る根拠条項となり、裁判になっても有利に戦えるでしょう。

取引先・元請への信頼度向上(コンプライアンス強化)

弁護士によるリーガルチェックを継続して受けることで、取引先や元請からの信頼も高まります。契約書をきちんと確認してからサインする姿勢は、「この会社は法令を遵守している」という印象につながるからです。

実際、大手元請は契約管理がしっかりした下請と優先的に取引したいと考えています。逆に契約トラブルを頻発する会社との取引は敬遠されがちです。リーガルチェックでトラブル予防に努めていること自体が信用力アップにつながります。

さらに、契約書チェックを習慣化すれば社員のコンプライアンス意識も高まります。契約書を軽視しない文化が根付けば、現場の一人ひとりが法律を意識した行動を取るようになります。

総じて、リーガルチェックの積み重ねは社外的な信頼向上と社内の法令遵守強化という二重のメリットをもたらします。「契約書でトラブルを防ぐ会社」という評価は、長期的には企業の貴重な財産となるでしょう。

弁護士にリーガルチェックを依頼する際のポイント

建設業に強い弁護士を選ぶ

リーガルチェックを依頼する弁護士は、できれば建設業界に精通した弁護士を選ぶのが望ましいです。どの弁護士でも契約書レビュー自体は可能ですが、建設業特有の慣行や関連法規に詳しいかどうかでアドバイスの質が変わります。

例えば下請法や建設業法の細かな規定、現場の安全管理の実情など、建設業ならではのポイントがあります。業界事情に精通した弁護士なら「これは現場では非現実的な条項だから修正すべき」といった実務感覚を踏まえた指摘をしてくれるでしょう。

弁護士選びの際は、候補弁護士や法律事務所の建設業の顧問実績・取扱事例を確認してみましょう。「建設業に強い」「建設・不動産分野に注力」などと謳っている事務所や、企業法務の中でも建設業の契約トラブルを扱った実績が豊富な弁護士が頼りになります。

実際、建設業・リフォーム業の顧問経験が豊富で「緊急時に迅速対応できる」「業界特有の事情を理解している」ことを強みとする法律事務所もあります。そのような弁護士であれば、契約書チェックだけでなくトラブル対応まで安心して任せられるでしょう。

ホームページなどで情報を集め、適任と思える弁護士に相談してみてください。初回相談で直接話し、専門性や人柄の相性を確かめるのも良い方法です。

費用相場と対応スピード

弁護士にリーガルチェックを依頼する際、費用とスピードは気になるポイントです。

まず費用について、契約書のリーガルチェックは1通あたり5〜10万円前後が一つの目安です(内容のボリュームや難易度によって上下します)。簡易な契約書なら数万円程度から、大型で複雑な契約書なら10万円を超えるケースもあります。

なお、契約書チェックの依頼が頻繁なら弁護士との顧問契約も検討しましょう。月額定額で契約書レビューを依頼できるプランも多く、スポット依頼に比べ1件あたりの費用を抑えられる場合があります。自社の契約件数に応じて検討すると良いでしょう。

次に対応スピードですが、建設業では契約締結期限が差し迫るケースもあります。企業法務に慣れた法律事務所なら、迅速対応が可能なところが多いです。依頼前に希望の納期を伝えれば、対応可能か教えてもらえます。

顧問契約を結んでいる場合は、急ぎ案件でも最優先で動いてもらいやすいというメリットもあります。スピード重視の場合は、その旨を相談時に伝え、必要に応じて顧問契約を行い早急に対応してもらえないか聞いてみましょう。

相談方法(オンライン対応/メール送付など)

リーガルチェックの依頼は、オンラインでも可能です。多くの法律事務所が電話・メールはもちろん、GoogeMeetやZoomなどのビデオ会議にも対応しています。遠方の弁護士にもインターネット越しに相談できます。

契約書の送付もメール添付やクラウド共有で行えます。紙しかない場合はスキャンしてPDF化すればOKです。クラウドサインなど電子契約システム上の契約書であれば、閲覧用URLを共有してレビューしてもらうこともできます。

このように、来所せずとも契約書チェックを依頼しやすい環境が整っています。全国対応・オンライン相談可能な事務所も増えているので、自社の所在地にとらわれず専門性の高い弁護士を選ぶことができます。

継続的に法務チェックを行う体制づくり

一度リーガルチェックを受けて終わりではなく、継続して契約書を確認する社内体制を整えることが理想です。

顧問弁護士契約を活用し、重要な契約は必ず弁護士チェックを経てから締結するというルールを社内で徹底しましょう(ダブルチェック体制)。多くの企業で契約書の稟議フローに法務チェックを組み込んでいます。

また、弁護士による契約実務の研修で社員の知識を底上げしたり、自社の契約書ひな型を弁護士とともに整備・更新したりすることも有効です。雛形を最新の法律に合わせてブラッシュアップしておけば、毎回ゼロからチェックする手間も減ります。

このような体制を築けば、契約内容の抜け漏れが減り、トラブルの未然防止に大きく寄与します。「契約書でトラブルを防ぐ」という文化を社内に根付かせることが、長期的な企業価値の向上につながるでしょう。

弁護士法人グレイスのリーガルチェックサービス

対応実績と特徴

弁護士法人グレイスは顧問先企業数 社以上という豊富な実績があり、企業法務に強みを持っています。建設業・不動産業をはじめ多様な業種の顧問経験があるため、建設業特有の契約トラブル(請負契約・下請法・安全管理など)にも精通しています。

さらに、一級建築士との提携により、建築の専門知識が必要な紛争でも法務と技術の両面知識を活かしサポートが可能です。

弁護士法人グレイスは、東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島の6拠点を擁し、全国の企業様をサポートしています。オンライン相談にも対応しておりますので、遠方の企業様も気軽にご利用いただけます。

| スポットでの依頼(1通) | 顧問契約 (月額) |

||

| 契約書作成 | リーガルチェック | ||

| 費用 | 110,000円〜 | 55,000円〜 | 38,500円〜 |

スポットでの依頼の場合、契約書1通ごとに費用をお支払いいただきます。契約書の種類や内容によって費用は変動しますが、新規制作の場合110,000円〜、リーガルチェックの場合は55,000円〜となります。

契約書に関する業務が多い・契約以外の経営上の不安もある・相手企業とトラブルになりそうという企業様には顧問弁護士契約もご検討ください。

顧問契約を締結すると、月額の固定費用で契約書に関する相談をサブスクリプション的に依頼できるため、スポット利用よりも契約書1通あたりのコストを抑えやすいメリットがあります。

例えば毎月一定数の契約書レビューが必要な場合でも、顧問料の範囲内で継続的にサポートいたします。さらに契約書チェック以外の法律相談も含めた包括的なサポートが受けられるため、企業の法務リスク全般に対応可能です。

ご相談方法についても顧問契約を締結している企業様はチャットで気軽に相談できるため、急ぎ相談が必要な場合にも迅速に対応することが可能です。

初回無料相談・文書チェックの流れ

当法人では初回相談が無料です。お電話(0120-77-9014、平日9:00〜18:00)またはウェブのフォームからお気軽にご予約ください。「契約書チェックを希望しています」とお伝えいただければスムーズです。

無料相談では弁護士が契約書を確認し、主な懸念点や取るべき対応策をご説明します。正式にチェックをご依頼いただく場合は、契約書一式をお預かりして詳細にレビューを行い、問題点と修正提案をまとめてフィードバックいたします。

その内容をもとに相手方との契約条件の調整・交渉を行っていただきます(必要に応じて弁護士が修正案の文案作成などをサポートします)。無事合意に至れば契約締結となります。

このように、初回相談から契約締結までワンストップで丁寧にサポートいたします。契約実務に不慣れな方でも安心してご相談ください。

顧問契約による継続的サポート体制

弁護士法人グレイスの強みの一つが、顧問契約による継続的サポートです。スポットの契約書チェックももちろん歓迎されていますが、やはり継続的なお付き合いがある方が依頼側にとってメリットが大きいでしょう。

は企業の規模やニーズに合わせて月額顧問料プランを用意しており、その中に契約書チェックも含まれています。非常に利用しやすい体系です。

顧問契約を結ぶと、リーガルチェックに関して次のような利点があります。

優先対応: 顧問先からの依頼は最優先で着手してもらえます。契約締結期限が迫っているときに心強いです。

ボリュームディスカウント:定額内で複数の契約書チェックが可能なので、1件あたりのコストを抑えられます。建設業では下請契約など繰り返し発生する契約も多いので、都度依頼するより経済的です。

他の法律問題もまとめて相談可: 顧問契約をしておけば、契約以外のトラブル(たとえば未収金の回収や従業員の労務問題)についてもワンストップで相談できます。建設業は債権回収や労災対応なども起こりやすいですが、顧問契約を結んでおく事で各分野に弁護士が対応してくれるので安心できます。

顧問契約のもう一つの利点は、弁護士が自社の事情をよく理解してくれることです。

継続的なお付き合いの中で経営方針や現場の実情を把握した上で契約書チェックしてもらえるので、より実践的なアドバイスが期待できます。

まさに「社外の法務部」として機能してもらえるわけです。

顧問先 社超という実績は、多くの企業がその価値を認めている証でもあります。建設業の経営者の方はぜひ顧問契約も視野に入れてみてください。

まとめ|建設業のトラブルを契約書で防ごう

建設業の契約トラブルは多額の損失や信用失墜に直結しかねない深刻な問題です。しかしその多くは契約書の段階で対策すれば防げる可能性があります。

工期遅延、補修、代金未払い、労災事故など建設業特有のリスクも、契約書に適切な条項を盛り込めばかなり予防できます。

リーガルチェックを活用すれば、自社では気付かなかったリスクを専門家が炙り出し、修正交渉の方針まで示してもらえます。契約への安心感が違います。

弁護士法人グレイスのように建設業に強い法律事務所をパートナーにすれば、日頃の契約業務から有事の紛争対応までワンストップで支援を受けられます。全国対応・オンライン相談も可能ですので、時間や距離を問わず専門家の力を借りることができます。

最後に、建設業の現場には「段取り八分」という言葉があります。契約も同じで、事前準備(リーガルチェック)をしっかり行えば、トラブルの芽は十分に摘み取れるでしょう。

契約書はトラブル予防の強力な盾です。プロの力を借りながら万全の契約書を整備し、トラブルのない健全な建設業ビジネスを展開していきましょう。

法的に盤石な契約書があれば、あなたの会社の未来は安心と信頼という土台の上に築かれていくはずです。

建設業のリーガルチェックをご検討中の方は、お気軽に弁護士法人グレイスの無料相談をご活用ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

- 本店所在地

- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階

- 連絡先

- [代表電話] 03-6432-9783

[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト

- https://www.kotegawa-law.com/

「契約書作成・リーガルチェック」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-17:30

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!