企業法務コラム

保育業におけるリーガルチェック(契約書チェック)の必要性とは?契約トラブルを防ぐための完全ガイド

更新日:2025/12/23

契約関連書類の適切な確認を後回しにしたことで、思わぬ事故や契約トラブルが発生し、損害賠償や営業停止につながるおそれがあります。

この記事では、保育施設が抱えやすい法的リスクを整理し、弁護士によるリーガルチェックの必要性、リーガルチェックでどのように防げるかを解説します。

【こんなお悩みはありませんか?】

- 入園契約書に返金や延長料金の条項がなく、クレーム対応が不安。

- 園児のけがやアレルギー事故が起きた場合の責任範囲を明確にしたい。

- 就業規則やシフト表が労働基準法に合っているか自信がない。

- 個人情報や写真の取り扱いを保護者に安心して説明できる状態にしたい。

この記事は、上のような不安を抱える経営者・園長・施設管理者に向けて、「保育業にリーガルチェックが求められる理由」でリスクの全体像を示し、「よくあるチェック対象書類」と「要注意なケース」を合わせて解説いたします。

もし既にトラブルが発生している、または発生しそうな場合は、できるだけ早めに弁護士法人グレイスへご相談ください。

顧問先企業数 社以上という豊富な経験を持ち、保育業に精通した弁護士が迅速に対応いたします。初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

- この記事でわかること

-

- 保育業にリーガルチェックが必要とされる理由

- 保育業特有の法的リスクとその回避策

- 契約書が曖昧なまま進行することで起こるトラブル事例

- リーガルチェックの対象書類と重要条項のポイント

- 特に注意すべき運営上のケースと対応方法

- リーガルチェックを受けることで得られるメリット

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-17:30

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!

目次

保育業にリーガルチェックが求められる理由とは?

保育業界では、日々の業務で子どもの安全管理や保護者対応、行政手続きなど多岐にわたる法的リスクを抱えています。特に園児の生命・身体の安全確保は最優先の義務であり、契約書や規程の不備が重大事故やトラブルに直結しかねません。

契約内容があいまいなまま運営を続けると、後になって「そんなつもりではなかった」という解釈の相違が発覚し、保護者との紛争に発展する恐れがあります。さらに保育業は行政から厳しい指導監督を受ける分野であり、一度問題が表面化すると営業停止や信頼失墜につながりやすいという特徴があります。

こうした背景から、保育施設の経営には契約段階でのリーガルチェック(Legal Check)が強く求められます。あらかじめ専門家の目で契約書や各種規程をチェックし、不備やリスクの芽を摘んでおくことで、後々の高額な損害賠償や行政処分を未然に防ぐことができます。

実際、契約書の不備が原因で多額の賠償責任を負った例もありましたが、もし事前に弁護士チェックを受けていれば避けられたでしょう。このように、保育業を安心・安全に継続するためには法令順守と契約書面でのリスクヘッジが欠かせないのです。

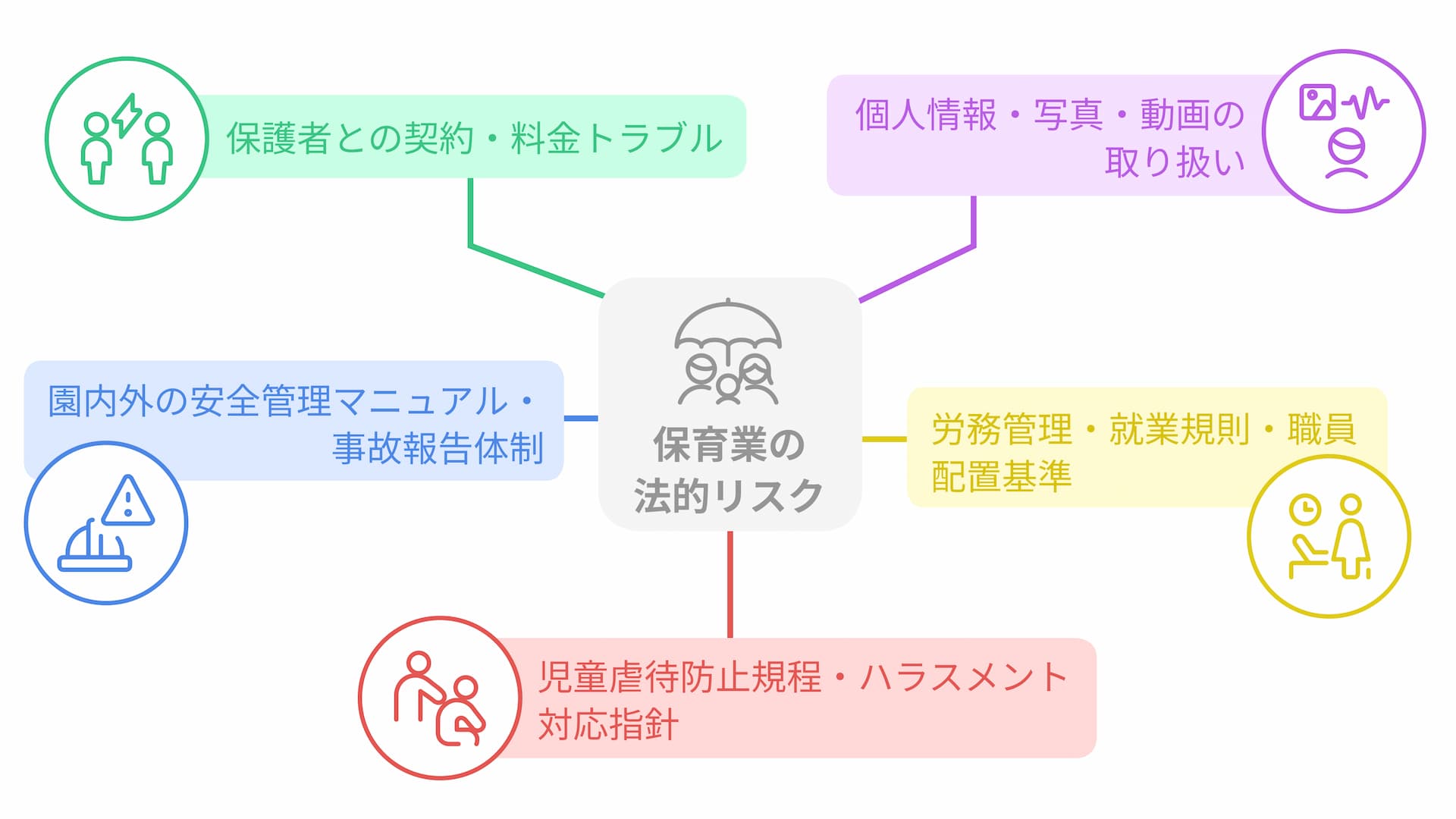

保育業特有の法的リスク

保護者との契約・料金トラブル

入園金・保育料・延長料金の計算方法や返金基準が曖昧だと、途中退園や値上げ時に「約束と違う」と訴えられ、未収金や返還請求に発展します。

リーガルチェックで料金体系、返金・延滞金、退園事由、通知方法、負傷時の賠償責任まで条文を整備し、証拠管理の仕組みも決めることで請求漏れと紛争リスクを予防し、信頼関係を守れます。

個人情報・写真・動画の取り扱い

園児の住所や健康情報、行事写真は配慮が必要な個人情報です。漏えいすれば行政処分と損害賠償、無断掲載なら肖像権侵害で紛争にも発展します。

リーガルチェックで収集目的、第三者提供、保存期間、削除手順、海外サーバ利用の有無を規程と契約に反映し、報告フローと責任分担を明確化します。わかりやすいプライバシーポリシーと同意撤回手続を整え、漏えい時の謝罪・再発防止策まで迅速に示せる体制を築きます。

労務管理・就業規則・職員配置基準

残業常態化と36協定未整備を放置すれば未払い残業代請求や労基署是正勧告を招きます。配置基準を下回るシフトは認可取消しリスクがあります。

リーガルチェックでは就業規則へ最新改正を反映し、割増賃金、有休取得、育休制度を整備します。配置基準を守るシフトの実効性や相談窓口・内部通報規程も確認し、職員が安心して働ける環境を確立して離職と訴訟を防ぎます。

園内外の安全管理マニュアル・事故報告体制

古いマニュアルでは緊急時に対応が分かれ初動遅延を招きます。重大事故を当日報告しないと厳重注意や一時停止命令、報道で評判失墜を招く恐れがあります。

責任の所在・賠償手続・メディア対応、過失割合の判断基準、再発防止委員会の設置要領まで盛り込み、ダブルチェック体制と合わせて透明性と迅速対応を両立させます。

児童虐待防止規程・ハラスメント対応指針

虐待や体罰が報道されれば信用は一瞬で失墜し、行政監査と大量退園を招きます。

リーガルチェックで体罰禁止・複数保育体制・外部通報ライン、ハラスメント禁止行為、懲戒手続、再発防止教育を規程化して、園全体のモラル向上と損害賠償リスク低減を実現します。

契約書の内容が曖昧なまま進行するリスク

契約を口頭約束や「前年通り」で済ませると、後から “言った・言わない” の水掛け論に陥ります。たとえば延長保育料を条文化せず運用を始めると、請求時に保護者から「書いていない」と支払いを拒まれがちです。

園則に反する迷惑行為があっても退園事由を明示していなければ強制退園は難しく、事態が長期化してクラス運営に影響します。条文が曖昧な場合、紛争時は裁判所が第三者の立場で解釈しますが、消費者保護の観点から保護者有利に解釈されることが多く、園が想定外の損害賠償や返金を負う危険があります。

さらに、問題発生後に契約書を見直したら重要事項が抜け落ちていることに気付き、慌てて修正交渉を試みても関係の改善は困難となりがちです。弁護士費用や再印刷代、行政への説明対応など後処理コストが雪だるま式に増え、「最初にチェックしておけば…」と後悔するケースは少なくありません。

保育業でよくあるリーガルチェックの対象とチェック項目

ここでは、保育業界で弁護士によるリーガルチェックの対象となりやすい書類と、特に注意すべき契約条項について整理いたします。

よくあるリーガルチェック対応書類

保育施設においてリーガルチェックの対象となる主な書類には以下のようなものがあります。

入園契約書(利用契約書)

保護者と園との間で取り交わす基本契約。サービス内容、保育時間、料金、支払い方法、契約期間、解約条件などを定める。

重要事項説明書・利用規約

主に認可保育所で交付が義務付けられる書面。保育方針や苦情解決方法、防災計画など重要な運営事項を記載。契約書を補完する役割をもつ。

保護者向け同意書類

個人情報の取扱同意書、写真・動画掲載の承諾書、緊急医療措置に関する同意書など。保護者から事前承諾を得るための書面。

各種園内規程類

園の運営規程、保育理念・方針、苦情解決規程、安全管理マニュアル、虐待防止規程、感染症対応マニュアルなど。行政提出用や内部統制用に作成。

就業規則・労務関連書類

職員の就業規則、給与規程、服務規程、ハラスメント防止指針、雇用契約書(正職員・パート)など。労働条件や職場ルールを定めた書類一式。

外部との契約書類

給食の外部委託契約書、送迎バス業務委託契約、設備点検・清掃の請負契約、物品購入やリース契約、土地建物の賃貸借契約など。園が他事業者と締結する契約全般。

以上のような書類は、保育園の運営に直結する重要文書ばかりです。中でも入園契約書や就業規則は定期的な見直しが必要です。

リーガルチェックでは、これら書類について法令違反や将来の紛争リスクがないかを丹念にチェックし、必要に応じて修正案を提示します。

特に注意すべき条項

保育業の契約書や規程類には、特に入念なチェックが求められる重要条項があります。以下に代表的なポイントを挙げます。

契約期間・更新・解約条件

契約の有効期間や自動更新の有無、途中解約できる事由と手続きについて明確に定める部分です。保護者側から退園を申し出る場合の通知期限や、園側が解除できるケース(例:長期の保育料滞納、重大な規約違反など)を規定しておく必要があります。これが曖昧だと、途中退園時のトラブルや不当解約を主張される恐れがあります。

料金体系・返金ルール

入園金、保育料、延長保育料、給食費など各種費用の額と支払期日、追加料金の算定方法を定めます。特に返金ルール(欠席や途中退園時の精算方法)は重要です。月途中で退園した場合の日割計算の有無や、入園金の返還可否などを取り決め、不必要な返金トラブルを防ぎます。

保育時間・延長保育

基本の保育提供時間帯および延長保育の時間帯と料金、最大延長可能時間などを明記します。お迎え遅延時の追加料金や、保護者への連絡方法も書いておくと親切です(例:「閉園時間を30分過ぎても連絡なくお迎えがない場合、緊急連絡先に連絡し、最終的には警察等へ相談する場合があります」等)。こうした定めがあれば、いざというとき迅速に対応できます。

安全管理・事故時の責任

園内事故や災害時の対応方針、保護者への連絡手順、そして損害賠償責任の範囲について触れておく条項です。例えば「園は安全確保に最善を尽くしますが、軽微なケガ(擦り傷等)は発生し得ることをご理解ください。重大事故が発生した場合は速やかに保護者と関係機関に連絡します」といった文面を入れるケースがあります。あくまで注意喚起であり免責ではありませんが、保護者との意識共有に役立ちます。また、保険加入状況(施設賠償責任保険など)も記載すると安心感を与えられます。

免責事項・賠償範囲

契約書において園の責任を限定したり、逆に保護者の損害賠償責任に触れたりする条項です。例えば「天災地変その他不可抗力による保育中断について園は責任を負わない」などの免責規定や、「保護者または園児の故意・重大過失により園設備に損害を与えた場合、実費を請求する」といった規定が考えられます。ただし消費者契約法により、園による故意・重過失の場合の免責は無効となる点に留意が必要です。不当に園に有利すぎる条項は避け、公平かつ法令に適合した範囲でリスクヘッジすることが大切です。

個人情報・写真映像の扱い

保護者と園の契約関係でも、個人情報保護について一文入れておくと丁寧です(プライバシーポリシーへの言及でも可)。「園は在園児及び保護者の個人情報を保育業務および安全管理目的以外に使用しません」といった宣言や、写真・動画の取り扱いについて「行事の写真を園だより等に使用する場合があります」「園の広報に使用する際は個人が特定されないよう配慮します」と明記し、必要に応じて同意を取得する旨を書きます。これにより後日の苦情を予防できます。

禁止事項・強制退園事由

保育園利用にあたって保護者が守るべきルールや、悪質な違反行為があった場合の措置を定めます。例えば「他の園児や職員への暴言・暴力、著しく園の秩序を乱す行為があった場合、契約を解除し退園していただくことがあります」といった条項です。近年はモンスターペアレント対策として、保護者側の遵守事項と罰則を明文化する園も増えています。ただし実際に解除する際は慎重な対応が必要なため、事前に弁護士へ相談すると安心です。

以上のような条項は専門的な内容でもあり、素人判断で盛り込むと逆に不備が残る場合もあります。リーガルチェックでは弁護士が文言を法的にチェックし、表現のブラッシュアップを図ってくれます。

例えば「返金不可」と書くべき箇所で消費者契約法上問題ない範囲に収める提案をしたり、延長保育料の細かな計算式まで盛り込むよう助言したりします。結果として、契約書の抜け・漏れがなくなり、将来の争点を大幅に減らすことができるのです。

要注意!保育業特有のリーガルチェックが必要なケース

続いて、保育業界で特にリーガルチェックが必要となる場面やタイミングを紹介します。以下のようなケースでは、新たな契約書作成や既存書類の修正が必要になるため、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

保護者との契約条件を見直す(料金改定・延長保育導入 など)とき

保育料やサービス内容を変更する場合もリーガルチェックのタイミングです。例えば保育料の値上げや延長保育サービスの新設、有料オプション(送迎サービスや習い事教室など)の導入など、保護者との契約条件に影響を与える変更を行う際には、契約書や利用規約を改訂する必要があります。

料金改定は保護者にとってセンシティブな事項であり、告知や同意の取り方を誤るとクレームの原因になります。法律的には一度契約した料金を園側の都合で値上げすることは原則できないため、契約更新時に新料金で再契約するか、契約書に「経済事情の変動により保育料を改定する場合がある」旨の条項を入れておく必要があります。いずれにせよ、値上げに踏み切る際は文書での事前通知や説明会開催など丁寧な対応が求められます。弁護士に相談すれば、改定のお知らせ文書の文面チェックや、保護者説明用Q&Aの作成支援なども受けられるでしょう。

また、新たに延長保育を導入する場合、利用希望者との間で追加契約や申込書を交わすことになります。延長料金の徴収方法、利用時間、延長中の事故対応(責任分界点)などを明確に決めておかないと、後々「延長中にケガをしたが責任はどちらか」と揉める可能性があります。責任分界点とは、通常保育時間内と延長保育時間とで、園と保護者それぞれの責任領域をどう区切るかという考え方です。

例えば延長保育では通常より職員配置が薄くなることもあり得るため、そのリスクを保護者にも理解してもらった上で利用してもらう必要があります。契約書や説明資料にその旨記載し、サインをもらっておけば、万一トラブルが起きた場合でも「事前に説明済み」として園の過失の有無を判断しやすくなります。

その他、英会話教室や体操教室など外部講師を招いたプログラムを有料オプションで始める場合も、申込規約の作成や外部業者との契約書締結が発生します。これらも弁護士のリーガルチェックを受けておけば、保護者との金銭トラブルや講師との責任問題(例えばレッスン中の事故が起きた場合の賠償責任など)を事前にクリアにしておくことができます。

外部委託・取引契約を締結・更新するとき

保育園は給食、送迎バス、清掃や設備点検、物品リース、土地建物の賃貸借など、多数の事業者と契約を結び運営を支えています。給食委託契約では食材規格、提供数、アレルギー対応、異物混入時の賠償を定めることが必須です。ここが漏れると、食中毒やアレルギー事故が発生した際に「どちらの責任か」を巡り業者と対立し、園が全額賠償を負う恐れがあります。

送迎バス契約で運行ルートやドライバーの適性検査を定め忘れると、事故時に保護者から「安全管理を怠った」と訴えられ、高額賠償と報道被害が重なりかねません。

いずれの契約でも自動更新条項の解除通知期限を把握しないままだと、不要な期間まで費用が発生し資金繰りが悪化します。

外部との契約書は自園に不利な内容が潜んでいないかプロの視点でチェックすることが重要です。一度結んでしまうと後から条件変更は難しいため、締結前の確認が肝心となります。

職員の労務環境を大幅に変更する場面での注意点

保育時間の延長などで勤務体系を変えるときは、就業規則と労働契約の改定が欠かせません。週休二日制をシフト制へ切り替える、固定残業代(みなし残業)を導入する場合も要注意です。みなし残業の時間数や超過分の精算方法を明示しなければ制度は無効となり、過去の残業代を全額追加で払う事態に発展します。

人事評価制度を新設して賃金へ反映させる際は、公平な評価基準と本人への周知が不可欠です。不透明な運用は降格・減給が不当とされ、団体交渉や訴訟へつながります。希望退職募集や整理解雇を進める場合も、退職合意書の文面や解雇予告の手続きを誤ると不当解雇と認定され、慰謝料支払いや復職命令を受けるリスクがあります。

このように契約内容に不備があると、①未払い賃金や慰謝料の一括支払い、②行政処分による事業停止、③職員の大量離職と求人難、④メディア報道での信用失墜、という四重苦に見舞われかねません。

トラブルを回避する最善策は、変更前に弁護士へリーガルチェックを依頼し、条文と運用をそろえることです。専門家のサポートを受ければ、法改正への対応や労働者説明資料の作成まで一括で支援してもらえ、経営者は安心して新しい働き方へ移行できます。

法改正・行政ガイドライン改訂が施行されるとき

保育業界は毎年のように法改正とガイドライン更新が続きます。

改正情報を受け取ったら、すぐに弁護士へ相談し、必要な条文追加や社内通知文を作成しましょう。顧問弁護士がいれば「虐待防止委員会の設置条項を追加」「役員報酬規定の改訂」といった具体策を迅速に提示してくれます。最新ルールに合わせて書類と運用を更新し続けることが、補助金・認可維持と保護者の信頼確保を両立する最短ルートです。

補助金・加算請求・監査対応を控えているとき

保育園に対する行政の指導監査や、補助金の申請・実績報告のタイミングでもリーガルチェックが役立ちます。監査前に慌てて書類を整えるより、事前に弁護士に点検してもらうことで指摘事項を未然に潰しておくことができます。

例えば認可保育所の定期監査では、職員の勤務表や保育日誌、避難訓練記録、虐待防止研修記録など様々な書類がチェックされます。これらに不備や虚偽があると行政処分の対象となり得ます。弁護士による監査向け事前チェックでは、法令上必須の書類が揃っているか、記載内容に矛盾がないか、適切に保管されているかといった観点で確認します。

M&A・事業譲渡・法人格変更を検討するとき

少子化の影響や事業者の世代交代に伴い、保育園でもM&A(合併・買収)や事業譲渡が行われるケースが増えてきました。他法人への運営移管や、社会福祉法人への組織変更など法人格の変更を検討する場面でも、必ずリーガルチェックが必要です。

保育園のM&Aや譲渡は一般企業とは異なる注意点があります。認可保育所の場合、運営主体が変わるには行政の認可権者の許可が必要となります(認可権者は都道府県知事や中核市市長など)。無断で経営権を譲渡することはできず、事前協議と承認が求められます。また、保護者との契約関係も承継の問題があります。会社分割や事業譲渡の手法によっては契約の引き継ぎ方法が変わり、場合によっては改めて保護者全員と契約を結び直す必要が出てくることもあります。さらに職員の雇用契約も新法人への引き継ぎ条件を検討しなければなりません。

弁護士に相談すれば、最適な承継スキームや行政対応の流れをアドバイスしてもらえます。例えば株式譲渡であれば保育所運営会社のオーナーが変わるだけなので契約承継はシンプルですが、事業譲渡だと許認可の再取得や契約の個別承継が必要になります。どちらが適しているか、メリットデメリットを教えてもらえるでしょう。また、買収側・売却側それぞれの立場で法務監査を行う際にも弁護士は不可欠です。保育園特有のリスク(行政処分歴や保護者対応履歴、設備の耐震問題など)をチェックリスト化し、後から「聞いていない!」という事態を防ぎます。

社会福祉法人化など法人格を変更する場合も、大幅な定款変更や許可申請手続きが伴います。社会福祉法人になると所轄庁の管理下で運営することになり、役員構成や計算書類の公開など新たな義務も生じます。弁護士はこうした制度の違いも踏まえて、スムーズな組織再編をサポートできます。具体的には定款案の作成、所轄庁との事前協議の代理、必要書類の整備(財産目録や寄附行為など)に至るまで幅広くフォローします。

このように、大きな経営判断を行うときほど法的検討事項が増えるため、早めに弁護士を交えてリスクと段取りを洗い出すことが成功の鍵となります。

オンライン連絡帳・SNS等で個人情報を取扱うとき

オンライン連絡帳は便利ですが、誤送信や通信障害への備えが甘いと事故情報が伝わらず二次被害が拡大します。免責条項に園の完全免責が書かれていると利用者から「一方的だ」と訴えられるリスクもあるため、保証範囲と連絡手段の代替策(電話・SMS)を併記し、現実的な責任分界点を設定します。

SNS活用では、園児が判別できる写真投稿や位置情報付き投稿がトラブルの火種です。ガイドラインを設けず職員が自由に発信すると、肖像権侵害・個人情報漏えいで損害賠償請求を受ける可能性があります。投稿前ダブルチェック、顔隠し加工、削除基準をマニュアル化し、就業規則で違反時の対応を規定しましょう。

保育業でリーガルチェックを受けるメリットとは?

ここまで、保育業界の契約リスクとリーガルチェックの重要性を見てきました。では実際に弁護士にリーガルチェックを依頼すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。主なメリットを整理します。

重大トラブル・高額賠償を未然に防止

リーガルチェック最大のメリットは、契約段階で法的リスクを洗い出し回避できることです。契約書や規程の不備が後々トラブルの火種となり、高額な損害賠償請求を招く事態を防げます。

特に保育業は子どもの命を預かる責任があり、一歩間違えば重大事故につながります。弁護士の指摘を元に契約書を補強しておくことは、経営者としてのリスク管理義務を果たすことにもなります。

保護者・行政・職員からの信頼度アップ

リーガルチェックを受けて契約や規程を整備している保育園は、外部からの信頼感が違います。保護者にとっては契約書類がしっかりしていることで安心感を覚え、「この園はトラブルを未然に防ぐ努力をしている」という評価につながります。行政対応も然りで、書類不備がなく監査指摘事項が少ない園は、行政職員からも良好な運営と見なされます。さらに職員に対しても、就業規則や労働条件がきちんと法に則って整えられていることで、「この職場はルールが明確で安心だ」と感じてもらえるでしょう。

リーガルチェックの積み重ねは、社外的な信用向上と社内の法令遵守強化という二重のメリットをもたらします。「契約書でトラブルを防ぐ会社」という評判は長期的に見れば園の貴重な財産となります。保護者からの紹介や職員の定着率アップといった形で、目に見える効果も出てくるでしょう。

経営判断の質とスピード向上

弁護士を活用していると、経営上の意思決定が格段にスムーズになります。何か新しい取り組みをしようとする際、「法的に問題ないか」「契約書をどう整えるか」で悩みがちですが、すぐに専門家に相談できれば迷いが減ります。「これは可能です」「ここは注意が必要です」と明快な回答が得られるため、安心して次のステップに進めます。

結果として、経営判断のスピードが上がり、チャンスを逃さず掴めるようになります。さらに弁護士から見ればリスクの大小も客観的にわかるので、過度に恐れる必要がない案件について「それほど神経質にならなくて大丈夫です」と背中を押してもらえることもあります。経営者の精神的負担も軽減され、核心業務に専念できるでしょう。

以上のように、リーガルチェックを受けることは保育園経営にもたらすメリットが大きいのです。トラブル防止・信用向上・迅速な経営という三拍子が揃い、ひいては安定した園運営と事業発展につながります。

弁護士にリーガルチェックを依頼する際のポイント

実際にリーガルチェックを依頼する際に、どのような点に気を付ければよいでしょうか。ここでは、弁護士に契約書チェック等を依頼するときのポイントを解説します。

保育業に強い弁護士を選ぶ

まず重要なのは、保育業界の事情に詳しい弁護士を選ぶことです。法律の専門知識はもちろんですが、保育特有の業界知識(行政手続の流れ、認可基準、補助金制度、保育士の労働環境など)があるかどうかで、提案の質が大きく変わります。例えば同じ「契約書チェック」でも、保育業と他の業種では見るべきポイントが異なります。保育業に精通した弁護士であれば、過去の保育園案件での経験に基づき「この条項は行政監査でチェックされます」といった的確な指摘が可能です。

選び方のポイントとしては、弁護士事務所のウェブサイトに保育業の法務実績が載っているか確認してみましょう。業種別の法律相談ページやコラムがある事務所は、保育業に力を入れている可能性が高いです。実際に弁護士と面談するときも、「保育園の契約書チェックをお願いしたいのですが、これまで保育業の顧問先や案件を扱ったことはありますか?」と率直に聞いてみてください。経験があれば具体例を交えて説明してくれるでしょう。

費用相場と対応スピード

弁護士にリーガルチェックを依頼する際、費用とスピードは気になるポイントです。

まず費用について、契約書のリーガルチェックは1通あたり5〜10万円前後が一つの目安です(内容のボリュームや難易度によって上下します)。簡易な契約書なら数万円程度から、大型で複雑な契約書なら10万円を超えるケースもあります。

なお、契約書チェックの依頼が頻繁なら弁護士との顧問契約も検討しましょう。月額定額で契約書レビューを依頼できるプランも多く、スポット依頼に比べ1件あたりの費用を抑えられる場合があります。自社の契約件数に応じて検討すると良いでしょう。

次に対応スピードですが、企業法務に慣れた法律事務所なら、迅速対応が可能なところが多いです。依頼前に希望の納期を伝えれば、対応可能か教えてもらえます。

顧問契約を結んでいる場合は、急ぎ案件でも最優先で動いてもらいやすいというメリットもあります。スピード重視の場合は、その旨を相談時に伝え、必要に応じて顧問契約を行い早急に対応してもらえないか聞いてみましょう。

相談方法(オンライン対応/メール送付など)

オンライン相談やメールでの書類送付に対応しているかも重要なポイントです。

保育園の経営者は日中なかなか席を外せないことも多いでしょう。その点、GoogleMeetやZoom、Microsoft Teams等を使ったオンライン面談であれば、園に居ながらにして弁護士と打ち合わせできます。書類もPDFやWordで事前にメール送付しておけば、当日は画面共有しながら指摘を受けたりできます。メールだけで完結する簡易なチェックであれば、「契約書をメール添付→弁護士がコメントを追記して返送」というやり取りで済む場合もあります。

このように、場所や時間に制約があっても弁護士サービスを受けやすい環境が整いつつあります。忙しい園長先生でも、通勤時間や休憩時間を活用して専門家とコンタクトが取れます。メールでのやり取りなら履歴が残るので、後から見返せる利点もあります。自社に合った相談方法を選び、積極的に弁護士を活用してみてください。

継続的に法務チェックを行う体制づくり

一度契約書をチェックしたら終わり、ではなく、継続的な法務チェック体制を社内に築くことが理想です。法律やビジネス環境は変化し続けるため、定期的に書類をアップデートする必要があります。その際、顧問弁護士がいると非常に心強いです。

顧問契約を締結すると、月額の固定費用で契約書に関する相談をサブスク的に依頼できるため、スポット利用より1通あたりのコストを抑えやすいメリットがあります。例えば毎月数件の契約書レビューが必要な場合でも、顧問料の範囲内で継続的にサポートを受けられます。さらに契約書チェック以外の労務相談やクレーム対応等も含めた包括的サポートが受けられるプランもあり、まさにワンストップで経営の相談窓口が得られる形です。

継続的なお付き合いがあると、弁護士側も自園の内部事情や過去の経緯を把握してくれるため、より踏み込んだアドバイスが可能になり、スポットよりも依頼者側にとってメリットが大きいのは明らかでしょう。

弁護士法人グレイスのリーガルチェックサービス

最後に、私たち弁護士法人グレイスが提供する保育業向けリーガルチェックサービスの特徴をご紹介します。既に触れた点もありますが、改めてグレイスに依頼するメリットをまとめます。

対応実績と特徴

弁護士法人グレイスは、企業法務全般を扱う法律事務所であり、東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島にオフィスを構え、顧問先企業数 社以上という豊富な実績があります。企業法務に精通した弁護士が全国の企業様をサポートしているため、保育業のみならず多様な業界の知見を持っています。保育業や教育業界、医療・福祉分野の顧問経験も多数あり、保育業特有の契約トラブルや労務問題、行政対応にも精通しています。

全国対応・オンライン相談も可能ですので、距離を問わずご依頼いただけます。実際、遠方の保育園様から規程類の整備をオンラインベースでお手伝いした実績もあります。初回相談無料で、まずは現状のお悩みやチェック希望箇所をヒアリングし、適切なサービスをご提案いたします。

| スポットでの依頼(1通) | 顧問契約 (月額) |

||

| 契約書作成 | リーガルチェック | ||

| 費用 | 110,000円〜 | 55,000円〜 | 38,500円〜 |

スポットでの依頼の場合、契約書1通ごとに費用をお支払いいただきます。契約書の種類や内容によって費用は変動しますが、新規制作の場合110,000円〜、リーガルチェックの場合は55,000円〜となります。

契約書に関する業務が多い・契約以外の経営上の不安もある・相手とトラブルになりそうという企業様には顧問契約もご検討ください。

顧問契約を締結すると、月額の固定費用で契約書に関する相談をサブスクリプション的に依頼できるため、スポット利用よりも契約書1通あたりのコストを抑えやすいメリットがあります。

例えば毎月一定数の契約書レビューが必要な場合でも、顧問料の範囲内で継続的にサポートいたします。さらに契約書チェック以外の法律相談も含めた包括的なサポートが受けられるため、企業の法務リスク全般に対応可能です。

ご相談方法についても顧問契約を締結している企業様はチャットで気軽に相談できるため、急ぎ相談が必要な場合にも迅速に対応することが可能です。

初回無料相談・文書チェックの流れ

当法人では初回相談が無料です。お電話(0120-77-9014、平日9:00〜18:00)またはウェブのフォームからお気軽にご予約ください。「契約書チェックを希望しています」とお伝えいただければスムーズです。

無料相談では弁護士が契約書を確認し、主な懸念点や取るべき対応策をご説明します。正式にチェックをご依頼いただく場合は、契約書一式をお預かりして詳細にレビューを行い、問題点と修正提案をまとめてフィードバックいたします。

その内容をもとに相手方との契約条件の調整・交渉を行っていただきます(必要に応じて弁護士が修正案の文案作成などをサポートします)。無事合意に至れば契約締結となります。

このように、初回相談から契約締結までワンストップで丁寧にサポートいたします。契約実務に不慣れな方でも安心してご相談ください。

顧問契約による継続的サポート体制

弁護士法人グレイスの強みの一つが、前述の顧問契約による継続的サポートです。スポットの契約書チェックももちろん歓迎しておりますが、やはり継続的なお付き合いがある方が依頼側にとってメリットが大きいでしょう。

企業の規模やニーズに合わせて月額顧問料プランを複数用意しており、その中に契約書チェック業務も含まれています。非常に利用しやすい料金体系となっており、例えば毎月一定数の契約書レビューが必要な場合でも追加費用なくご依頼いただけます。また契約書以外の法律相談(労務問題、クレーム対応、知的財産など)もまとめてサポート可能な包括契約もございます。

顧問契約を締結すると、チャットやメール、電話で気軽に相談できるようになります。「この程度のこと弁護士に聞いてもいいのかな…」という事柄でもお尋ねください。小さな疑問の段階で解消しておくことで、大きなトラブルに発展するのを防げます。さらに、急ぎの案件でも顧問先優先で対応いたしますので、緊急時の安心感が違います

継続サポートのもう一つの利点は、園内の法務リテラシー向上です。定期的に弁護士とやり取りする中で、経営者や職員の方も徐々に法律知識が蓄積され「ここは注意しよう」「この場合は先に相談しよう」という判断がつくようになります。職員向け研修も実施可能なため、保育現場の実態に合わせた内容でお話しします。こうした予防法務の取組も顧問契約の一環としてサポートいたします。

もし「顧問契約まではまだ迷う」という場合でも、まずはスポットで信頼関係を築いてから顧問移行することも可能です。

保育業に強い法律事務所をパートナーにすれば、日頃の契約業務から有事の紛争対応までワンストップで支援を受けられます。時間や距離を問わず専門家の力を借りることができるので、ぜひ継続的な法務チェック体制づくりにグレイスの顧問サービスをご検討ください。

まとめ|保育業のトラブルを契約書で防ごう

保育業におけるリーガルチェックの必要性とポイントについて、長文ではありましたが解説してきました。最後に要点を振り返ります。

・保育園経営には多様な法的リスクが存在します。

保護者との契約トラブル、個人情報の取り扱い、職員の労務管理、園児の安全対策、虐待防止、衛生管理、行政手続き──これら一つひとつが重大な問題に発展し得る領域です。契約書や規程の内容が曖昧なままでは、小さな行き違いが大きな紛争の火種となり、最悪の場合は損害賠償や行政処分につながってしまいます。そうしたリスクの芽を摘むために、事前のリーガルチェックが求められるのです。

・リーガルチェックを通じて、契約書でトラブルを防ぐことができます。

弁護士によるチェックによって不備を是正し、責任範囲やルールを明確化することで、万一問題が起きても解決基準がはっきりします。保護者・行政・職員との信頼関係も、しっかりした書類に裏付けされた運営によって築かれます。契約書は単なる紙ではなく、園と関係者を守る盾となり、経営を安定させる基盤となります。

・弁護士法人グレイスは保育業の皆様を全力でサポートします。

リーガルチェックのご相談は初回無料ですので、少しでも不安や気になる点があればお気軽にお問い合わせください。契約書ひとつからでも真摯に対応いたします。実際に問題が起きてお困りの場合は、できるだけ早めにご相談ください。企業法務に強いグレイスの弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。全国対応・オンライン相談も可能ですので、遠方の方も安心です。

・保育園は「子どもの未来を守る」尊い仕事ですが、同時に「法を守る」姿勢も求められます。

契約書や規程類の整備を疎かにせず、プロの力を借りて万全を期しましょう。契約書でトラブルを防ぎ、安心・安全な保育環境を築くことが、園児や保護者ひいては経営者自身を守ることにつながります。

保育業のリーガルチェックをご検討中の方は、お気軽に弁護士法人グレイスの無料相談をご活用ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

- 本店所在地

- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階

- 連絡先

- [代表電話] 03-6432-9783

[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト

- https://www.kotegawa-law.com/

「契約書作成・リーガルチェック」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-17:30

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!