企業法務コラム

カスハラとは?タイプ別の具体例とクレームとの違いについて弁護士が解説

更新日:2025/03/31

東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島を拠点に活動を行う弁護士法人グレイスです。

今回は、「カスハラとは?タイプ別の具体例とクレームとの違い」について解説いたします。

カスハラとは、「顧客や取引先などから、従業員が過剰な要求を受けたり、不当な言いがかりをつけられたりするなどの著しい迷惑行為で、従業員が精神的にも身体的にも負担を受け、就業環境が害される行為」のことです。

お客様からのクレーム対応は業務の一部だと思って我慢してきたんですが、最近は怒鳴られたり長時間拘束されたりして…これは普通の対応の範囲なんでしょうか?

それは明らかに“カスハラ”と呼ばれる行為です。企業としても、従業員を守るために対応方針を整備することが求められています。

厚生労働省の企業向け指針でも、「顧客等からのクレーム・言動のうち、その要求内容が社会通念上不適切な手段・態様で行われ、労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義しています 。

近年では悪質なカスハラの実態が明らかになり、従業員の保護や適切なクレーム対応が経営課題として注目されています。

本記事では、カスハラについて具体例も交えてカスハラをタイプ別に解説し、混同されやすいカスハラとクレームの違いについて詳しく解説します。さらに、企業に必要なカスハラ対策についても事例を交えながら解説いたします。

- この記事でわかること

-

- カスハラについて

- カスハラとクレームの違い

- カスハラ行為の種類・具体例

- 企業に必要なカスハラ対策

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは

カスハラとは、「顧客や取引先などから、従業員が過剰な要求を受けたり、不当な言いがかりをつけられたりするなどの著しい迷惑行為で、従業員が精神的にも身体的にも負担を受け、就業環境が害される行為のこと」です。

昨今、従業員に対する消費者、顧客等からのカスハラが社会問題として認知されてきています。「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書(厚生労働省平成30年3月)にも、「顧客や取引先からの著しい迷惑行為」を、労働者に大きなストレスを与える悪質なものがあり無視できない状況にあるという問題が提起されています。

また、東京都では2025年4月1日に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されます。カスハラ防止条例及びそのガイドラインに従ってカスハラ対策を行い、従業員を守ることが責務とされています。

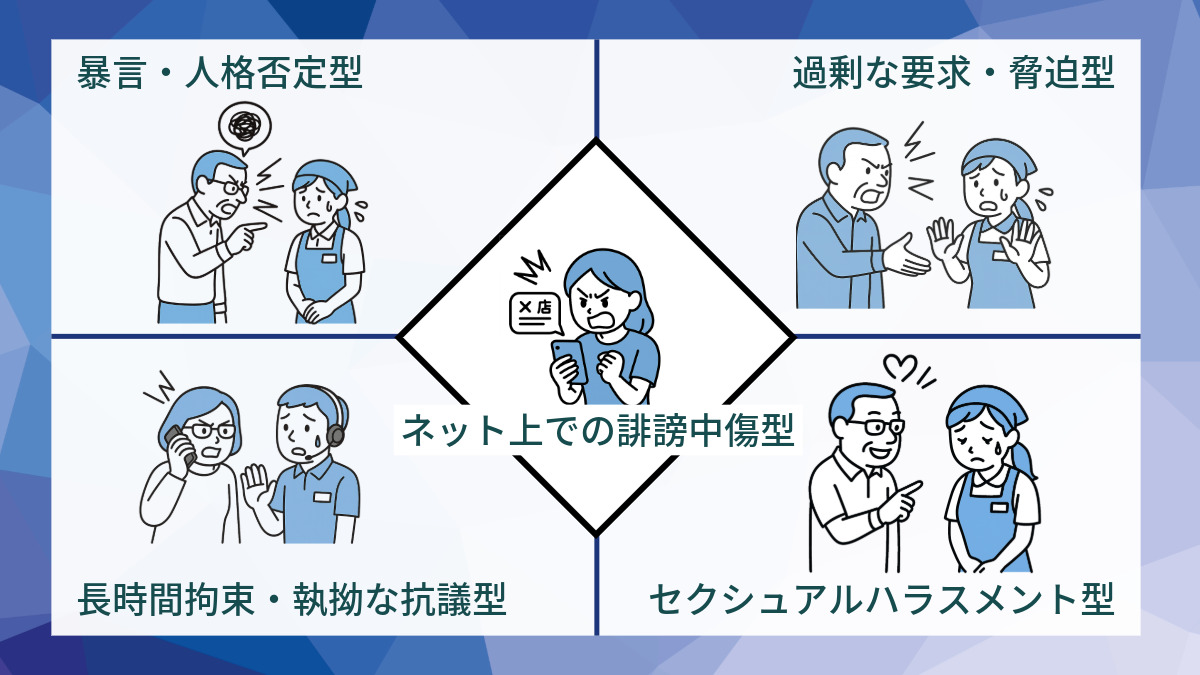

カスハラのタイプと具体例

カスタマーハラスメント(カスハラ)を主なタイプ別に整理し、それぞれの典型的な具体例をご紹介します。

実際の現場では、複数のタイプが複合的に起こる場合もございますので、あくまで参考としてご覧ください。

1. 暴言・人格否定型

主な特徴

- ・相手を罵倒する、大声で怒鳴りつけるなど、言葉で相手の人格や尊厳を傷つける。

- ・感情を剥き出しにした威圧的な態度で、従業員に精神的ダメージを与える。

具体例

- ・「お前は社会人失格だ!」など、人間性を一方的に否定する暴言を浴びせる。

- ・些細なことで「お前は人として最低だ!」などと人格を否定する言葉を浴びせる。

- ・「何度謝っても無駄だ。土下座しても許さない」と言い、過剰な謝罪を強要する。

2. 過剰な要求・脅迫型

主な特徴

- ・本来の業務範囲や契約内容を超えた不当な要求を行う。

- ・要求が通らない場合、損害賠償やSNSでの拡散などをちらつかせ、威圧・脅迫する。

具体例

- ・「タダにしろ! さもなければ店の評判をネットに書き込むぞ」と脅す。

- ・実際の被害や損害を遥かに上回る返金・補償を強要する。

- ・「店長を呼べ! 本社にも連絡してやる!」など、対応担当者を威圧し、本来の対応範囲を大きく超えた過度な便宜を強いる。

3. 長時間拘束・執拗な抗議型

主な特徴

- ・長時間にわたってクレームを続け、従業員や周囲の業務を妨害する。

- ・何度説明しても納得を示さず、電話・店頭・メールなど手段を変えて繰り返し要求し続ける。

具体例

- ・店舗カウンターで数時間にわたり居座り、「謝罪が足りない」と言い続ける。

- ・無関係な話題を持ち出し、何度説明を行なっても納得せず抗議を繰り返す。

- ・夜間や深夜にもかかわらず、何度も電話をかけて従業員を拘束する。

4. セクシュアルハラスメント型

主な特徴

- ・店舗スタッフやコールセンター担当者に対し、性的な言動を繰り返す。

- ・相手の容姿について不快感を与える発言を行う。

具体例

- ・店員の身体的特徴に言及し、性的なコメントや冗談を繰り返す。

- ・自分の好みを押し付ける形で、個人的な交際やプライベートな接触を強要する。

- ・「電話番号を教えろ」など、しつこく従業員に個人情報を聞き出そうとする

5. ネット上での誹謗中傷型

主な特徴

- ・SNSや口コミサイト、掲示板などを利用し、根拠のない悪評や個人攻撃を行う。

- ・不特定多数に一方的な批判を拡散し、企業や従業員を社会的に追い込む。

具体例

- ・店員の対応に不満を持ち、事実と異なる内容をSNSに投稿して炎上を誘導し、企業のイメージを悪化させる。

- ・実名や顔写真などの個人情報をネットでさらし、「こんな店員がいる店には行かない方がいい」などと脅す。

上記のように、カスハラにはさまざまな形態がありますが、共通するのは従業員や企業に対して過剰な攻撃や不当な要求を行い、就業環境を害する行為であることです。

悪質なカスハラは従業員の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、企業にとっても大きなリスク(離職率の増加・企業イメージの悪化など)をもたらします。

こうした行為って、相手がお客様だとどうしても強く言えなくて…。でも、毎日続くと正直限界です。

つらい思いをされてきたんですね。カスハラは決して我慢すべきものではありません。企業としても従業員を守る体制を整えることで、安心して働ける環境をつくることができますよ。

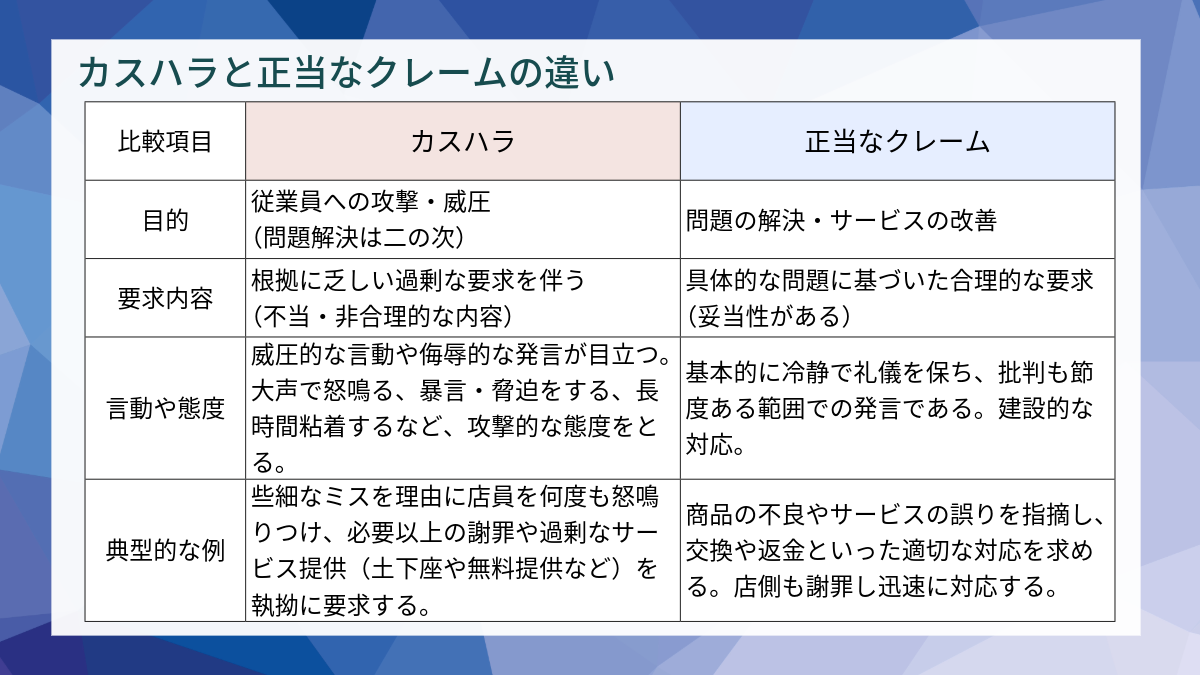

カスハラと正当なクレームの違い

現場では、カスハラと正当なクレームとの区別が難しいケースもありますが、「要求内容に合理性があるか」「言動が社会通念上許容される範囲か」といった観点から総合的に判断することが大切です。

カスハラと正当なクレームは本質や目的には大きな違いがあり、比較すると以下表の通りとなります。

正当なクレームは内容・態度ともに社会的にも受け入れられる範囲ですが、カスハラは要求内容が度を超えていたり、言葉遣いが著しく攻撃的だったりするため、企業側も通常のクレーム対応では対処しきれないため大きな問題となります。

カスハラに対する企業に必要な対応

1. 事実の確認

まずは顧客等の顧客の住所、氏名、連絡先等の基本的な情報と、意見の内容を正確に聞き取ることが重要です。これをもとに、事実関係を証拠・証言をもとに確認します。

この手続き中にも顧客等の対応に問題がある場合には、複数名で対応し録音、録画等など後の証拠になるものを残しておくことが有用です。

2. 被害従業員の保護

カスタマーハラスメントは、会社内のパワーハラスメント等とは状況は異なりますが、会社としては、従業員の労働環境配慮義務を負っていますので、顧客等からの著しい迷惑行為等に対しても、ケースに応じて適切な配慮措置を講じることが必要です。

具体的には、被害を受けた従業員を1人で対応させず、複数名で援助すること、そもそも当該顧客等を引き離すこと、メンタルヘルス対応措置を講じることがあげられます。

また、従業員を孤立させないためにもカスハラ相談窓口を設置することも検討しましょう。カスハラをいち早くキャッチアップでき、その後の対応に繋げることができます。

令和4年2月には、厚生労働省が「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定し、カスハラの対策として相談窓口を社内に設置して従業員に広く周知することを推奨しています。

https://www.kotegawa-law.com/column/7584/

3. 当該顧客等に対する対応

事実関係からして、当該顧客等の要求が不当であり、著しい迷惑行為である場合には、企業として毅然とした対応をすることが必要です。

例えば、顧客等の発言内容、行為等によっては、脅迫罪、恐喝罪、強要罪、威力業務妨害罪などに該当する場合もあり得ます。また、刑事事件にあたらないまでも、暴言等の行為態様によって、身体的・精神的苦痛を受けたことを理由に、当該顧客等に損害賠償請求ができる場合もあります。

実際にそのような場合を想定していることを、当該顧客等に示すことが、カスタマーハラスメントに対する対応として有効性が高いものです。弁護士の介入によって、企業として不当要求に屈せず、従業員を守ることもできます。

4. カスタマーハラスメント対応の指針・マニュアルの策定

企業として、どのような行為がカスタマーハラスメントに該当するのか、その指標をもって従業員らと共有しておくこと、カスタマーハラスメント発生時にどのようなフローで対応するのかを明確化しておくことは非常に大切です。

カスタマーハラスメントに関しては、受けることが想定される行為態様や対応策は業種別で異なります。問題が発生する前に、弁護士に相談し、会社の特性に応じた指針の策定をご検討ください。

5. 弁護士への相談体制整える

社内で対応しきれないカスハラが発生することが想定されるため、弁護士への依頼を検討することも大切です。

弁護士に依頼することで、クレーマーとのやり取りは弁護士が代理することができ、従業員も安心でき、悪質クレーマーへの抑止力にも繋がります。

まとめ

カスハラについて具体例を交えてタイプ別に解説し、正当なクレームとの違いについても解説いたしました。

これまでは“お客様のために”と無理をしてきましたが、カスハラについて理解することができました。従業員のためにも会社として迅速なの対応ができるようにしたいと思います。

企業としてできること、そして従業員の皆さんが安心して働くための仕組みは、的確な取り組みを行えば整えることができます。従業員を一人で抱え込ませず、会社全員で対応していきましょう。

必要に応じて、上司や専門部署、法的なアドバイスを得られる弁護士などと連携し、早期に対処することで被害を最小限に抑えましょう。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

- 本店所在地

- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階

- 連絡先

- [代表電話] 03-6432-9783

[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト

- https://www.kotegawa-law.com/

「ハラスメント」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-18:00

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!