企業法務コラム

セクハラが発覚したときに企業が取るべき対応と対策を弁護士が解説

更新日:2025/06/04

東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島を拠点に活動を行う弁護士法人グレイスです。

今回は、「セクハラが発覚したときに企業が取るべき対応と対策」について解説いたします。

職場でセクハラが発覚したとき、企業としてどのように対応すべきか——。その初動対応を誤ると、被害者の離職や企業への損害賠償請求、さらには企業イメージの失墜につながりかねません。セクハラ問題は、単なる社内トラブルではなく、企業の法的責任や組織運営全体に関わる重大なリスクです。本記事では、セクハラが発生した場合に企業が取るべき対応の流れと、適切な処分、再発防止のための体制整備について、労働法務に詳しい弁護士の視点から詳しく解説します。

- この記事でわかること

-

- セクハラが発覚した際に企業が直ちに取るべき初動対応のポイント

- セクハラに該当する具体的な言動や判断に迷うケースの対処法

- 被害者・加害者双方への適切な調査・聴取手順と注意点

- 処分決定時に留意すべき法的リスク

- セクハラ再発を防止するための社内規定整備・相談体制の構築方法

女性社員からセクハラの相談がありましたが、どう対応すべきか正直わかりません…対応を間違えると会社の責任になると聞いて不安です。

初動対応を誤ると企業の法的責任を問われるケースもあります。具体的な対応フローを順を追って確認していきましょう。

企業におけるセクハラ対応の重要性

企業が職場のセクハラ問題に適切に対応することは、職場環境の健全化だけでなく法的リスクの回避にも直結します。ここでは、セクハラ対応の重要性について、企業にもたらす損失やリスクの観点から解説します。

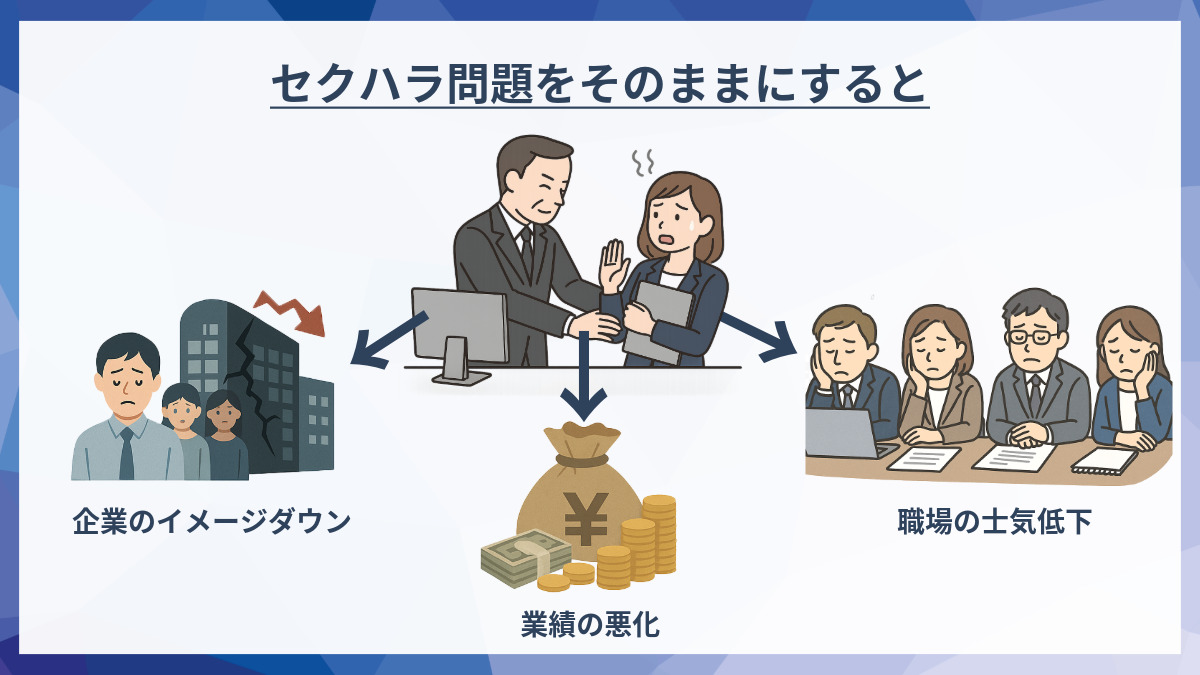

セクハラが会社にもたらす損失とは

セクハラは被害者本人だけでなく、職場全体に悪影響を及ぼします。まず被害者が受けた精神的苦痛から働けなくなったり退職したりすれば、貴重な人材を失う損失となります。周囲の社員もモチベーションが下がり、生産性低下や職場全体の士気の低下につながります 。セクハラ が横行する職場では悪循環が生じ、さらにハラスメントが蔓延する恐れもあります 。また、そうした環境が放置されれば 企業イメージの悪化 は避けられません 。昨今はSNS等で内部の問題が外部に伝わりやすく、セクハラを容認する企業との評価が定着すれば、顧客離れや採用難にも直結するでしょう。つまり、セクハラ対応を誤ることは経済的損失だけでなく信用失墜という無形の損失を会社にもたらすのです。

放置した場合の法的リスクと評判への影響

セクハラの申し出を会社が黙殺・放置すれば、重大な法的リスクを招きます。被害者は加害社員だけでなく使用者責任や安全配慮義務違反を根拠に会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です 。実際、民法715条(使用者責任)や民法415条(債務不履行)に基づき、適切な措置を取らなかった企業が慰謝料等の支払いを命じられるケースがあります。また、厚生労働省の指針により事業主にはセクハラ防止策の実施義務が課されています。これに違反し必要な措置を講じない場合、労働局から是正指導・勧告を受け、悪質な場合は企業名の公表や20万円以下の過料(罰金相当)が科される恐れもあります 。一方で、会社が慌てて加害者を即時解雇するなど過剰な処分を行えば、「解雇無効」として加害者から訴えられるリスクも生じます。仮に解雇が無効となれば職場への復帰だけでなく解雇期間中の賃金補償まで必要となり、会社の負担は計り知れません。また、社内外に向けて安易に加害者の非を公表すれば名誉毀損として逆に損害賠償請求を受ける可能性もあります。このように、セクハラ対応を誤れば法廷闘争に発展しかねず、企業の評判にも取り返しのつかない打撃を与えます。「社内の問題だから」と放置せず迅速かつ適切に対応することが、法的リスクと信用失墜の両面から極めて重要なのです。

セクハラ対応を誤ると、法的責任や社員の士気低下、企業イメージの失墜まで招くとは…想像以上に重大ですね。

はい、放置も過剰対応もリスクです。企業には法的義務があり、冷静かつ的確な対応が不可欠です。

セクハラに該当する行為とは?

セクハラ問題に対処する第一歩は、「何がセクハラにあたるのか」を正しく理解することです。セクハラの定義や具体例を知っておくことで、相談を受けた際に適切な判断ができます。

セクハラの定義と判断基準

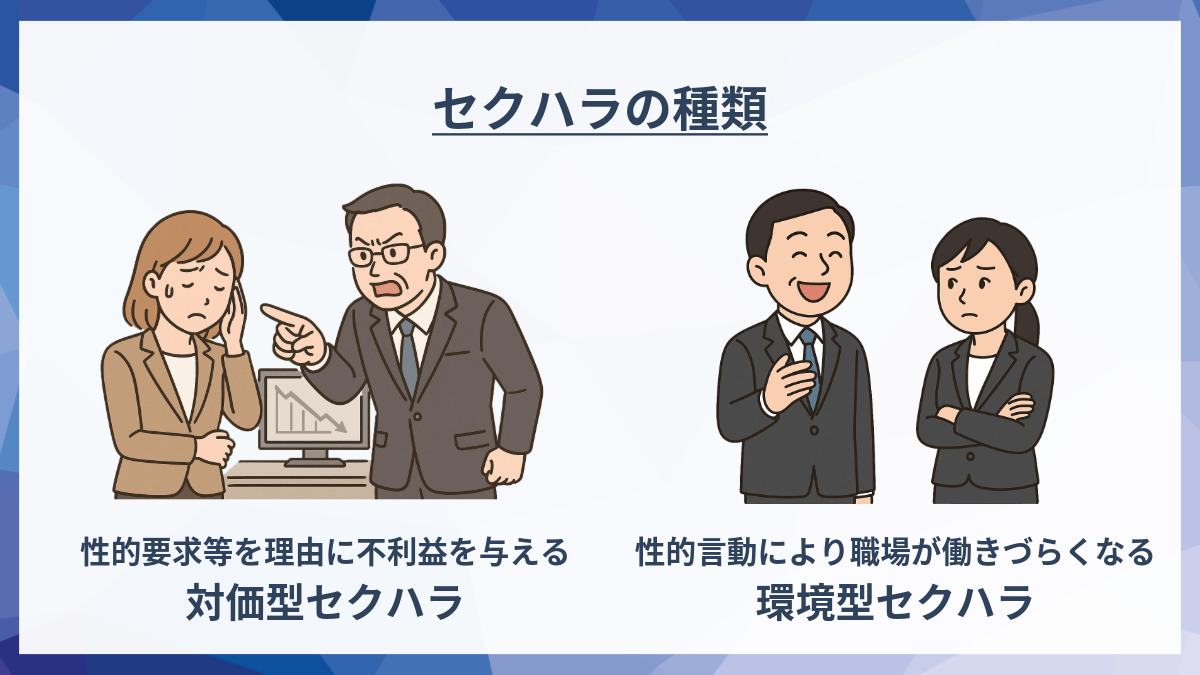

一般に、職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)とは 「労働者の意に反する性的な言動」に よって引き起こされる問題行為 を指します 。具体的には以下の二つの類型に大別されます。

対価型セクハラ

労働者が拒否した性的要求等を理由に解雇・減給・降格など不利益を与えるもの。 例えば上司が性的関係を求め、断られた腹いせに評価を下げたり異動させたりするケースです。

環境型セクハラ

性的言動により労働者の就業環境が害され、働きづらくなるもの 。例えば悪質 な性的冗談や卑猥な画像の掲示で職場の雰囲気が不快になり、業務に支障が出る場合が該当します。

重要なのは、相手(被害者)が不快に感じたか が判断基準になる点です。加害者に「悪気がなかった」としても、相手が嫌だと感じればハラスメントとなり得ます。セクハラは男性上司から女性部下へのケースが多い傾向にありますが 、女性から男性、あるいは同性間やLGBTQの方々に対するものも含め、性別を問わず発生し得る問題です。

典型的なセクハラの事例

では、職場で起こりうる具体的なセクハラの例を見てみましょう。セクハラは言葉によるもの、視線や態度によるもの、身体的な接触を伴うものなど様々な形態があります。以下に典型的な事例を挙げます。

言葉によるセクハラ

容姿や年齢、恋愛事情に関する不適切な発言(「若いんだからミニスカ履けば?」「色っぽいね」「結婚しないの?」など)。性的な冗談や猥談を執拗に繰り返すことも含まれます。特定の社員についての性的な噂を流す行為も該当します。

視線・態度によるセクハラ

相手の身体(胸元や下半身など)をじろじろ眺める、ニヤニヤといやらしい視線を向ける行為。人前で舐めるような視線を送ることは、それだけで相手に大きな不快感を与えます。また、食事の席で隣に座るよう強要したり、距離を詰めて相手の個人スペースに侵入する態 度も不快を与える場合があります。

身体的なセクハラ

本人の同意なく体に触れる行為(肩を過剰に揉む、抱きつく、腰や髪に触る、手を握る、キスを迫る、エレベーター内で身体を密着させる等)は明白なセクハラです。上司が部下の身体を執拗に触り、抵抗された腹いせに嫌がらせをするようなケースは悪質で典型的な例です 。

視覚的なセクハラ

職場にヌード写真や性的なポスターを貼る、勤務中にわいせつな動画を公然と視聴する、卑猥な画像やスタンプを含むメッセージを同僚に送りつける行為などが該当します 。性的な情報を見せつけられることで職場環境が不快になれば環境型セクハラと判断されます。

対価型の典型例

上司が部下に「一晩付き合えば昇進させてやる」などと性的関係を迫るケース、 断った途端に業務で不利な扱いをするケースが典型です。例えば「食事に付き合わなければ評価を下げる」と示唆するのも当てはまります。

以上のように、その言動が性的な性質を帯び、かつ相手に不快感や不利益を与えているならセクハラに該当します。たとえ冗談半分のつもりでも、受け手が嫌だと感じれば立派なハラスメントです。曖昧なケースでも 「相手がどう感じるか」を基準に慎重に判断しましょう。

セクハラかどうか迷ったらどうする?

「このケースはセクハラに当たるのだろうか?」と判断に迷う微妙な事例に直面することもあるでしょう。判断に迷う場合でも、決して放置せず慎重に対処することが肝要です。以 下に対応のポイントを示します。

社内の専門部署や上司に相談する

まず自社内にハラスメント相談窓口やコンプライアンス担当者がいれば、事実関係を共有して意見を求めましょう。一人で抱え込まず、複数の視点で「それはセクハラに該当しうるか」検討することで見落としを防げます。

就業規則やガイドラインと照らす

自社の就業規則にセクハラの定義や禁止事項が定められていれば、それに当てはまるか確認します。業界団体や厚労省のガイドラインも参考になります。「職場の誰もが不快に感じるか?」という客観面も考慮しましょう。

被害を申し出た従業員の感覚を尊重する

本人が「セクハラかもしれない…」と感じて相談してきた以上、安易に「それくらい大したことない」と片付けるのは禁物です。被害者の感覚を第一に、一旦セクハラの可能性がある前提で対処を進める方が安全です。

外部の専門家に意見を求める

社内に明確な答えがない場合、労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談することも有効です。法律の専門家は豊富なケース経験から適切なアドバイスをくれるため、早めに相談すれば最適な対応策が見えてきます。

セクハラの判断は“相手が不快に思うか”が重要なんですね。曖昧なケースでも慎重に対応すべきだと実感しました。

はい、加害者の意図ではなく被害者の感じ方が基準です。迷ったら社内外の専門家に相談し、対応を誤らないことが大切です。

セクハラ相談を受けたときの初動対応

実際に従業員から「セクハラ被害に遭った」と相談を受けた際、企業としては迅速かつ適切な初動対応を取る必要があります。初動対応を誤ると被害が拡大したり、後の調査・解決が困難になったりするため極めて重要です。

相談者のプライバシーの保護

セクハラ相談を受けた際は、被害者のプライバシーを厳守することが企業の義務です。相談は個室など人目のない場所で行い、内容の共有は必要最小限に。匿名相談も可能な体制を整え、証拠や記録は厳重に管理します。

ヒアリングは慎重かつ共感的に

被害者の話は否定せず、共感をもって傾聴する姿勢が重要です。断定的な評価や約束は避け、「真剣に対応する」との基本姿勢を示します。被害者の希望にも耳を傾け、可能な範囲で配慮します。

正確な記録と確認が不可欠

ヒアリングの内容は、日時・場所・言動の詳細・周囲の状況まで漏れなく記録し、可能なら録音を行います。記録は被害者に確認を取り、署名・捺印を得て証拠性を確保します。これにより、後日のトラブル回避につながります。

加害者と被害者の一時的な隔離対応

被害の申し出があったら、可能な限り速やかに被害者と加害者を引き離す(隔離する)ことを検討します。被害者がこれ以上加害者と顔を合わせずに済むよう配慮することは、被害拡大の防止だけでなく被害者の精神的安定のためにも重要です。

効果的な隔離方法の例

- ・加害者の部署異動や勤務時間の変更

- ・一時的な自宅待機措置(特に加害者側)

- ・被害者に休暇を与える際も不利益がないよう配慮

軽微なケースであっても、職場でトラブルが発生し就業環境が悪化している以上、被害者と加害者を隔離するのがベストとされています。この初動措置により被害者の二次被害を防ぎ、また冷静な調査を行う土壌を 整えることができます。なお、小規模企業で物理的隔離が難しい場合でも、せめて席替えや勤務時間帯の変 更、担当業務の一時振替など工夫して接触機会を減らすようにしましょう。

セクハラ相談を受けた際は、プライバシー保護と迅速な初動が何より重要なんですね。感情的対応では済まされないと痛感しました。

その通りです。被害者の心理的ケアと記録の正確性、隔離措置まで含めた冷静かつ丁寧な対応が、後の法的リスク回避にもつながります。

会社として行うべき調査と対応手順

初動対応で被害者の保護と状況の安定化を図った後は、事実関係の調査に移ります。会社は真実を解明し、適正な処分と再発防止策を講じる責任があります。

事実確認のフローと調査の公正性確保

セクハラの申し出を受けた企業は、速やかに事実関係を正確に確認する調査を行わねばなりません。これは労働契約法上の安全配慮義務の一環であり、調査を怠れば会社が慰謝料支払いを命じられるケースもあります。調査の基本的なフローは次の通りです。

被害者からの聞き取り(一次ヒアリング)

初動対応で既に実施済みの場合も、必要に応じて改めて詳細を確認します。新たに思い出したことがないか、記録内容に間違いがないか確認しましょう。

証拠の確保

被害者から提供された証拠(メールやメッセージのコピー等)があれば収集します。物的証拠が存在する場合はこの時点で確保し、紛失や改ざん防止のため写しを取り厳重に保管します。

加害者からの事情聴取

次に、加害者とされる社員からも話を聞きます。詳細は後述しますが、被害者の了承を得た上で進めるのが望ましいでしょう。

関係者・目撃者からの聴取

セクハラ行為そのものは人目につかない所で行われることが多いものの、周囲の同僚が状況の変化に気付いていたり断片的な情報を持っている場合があります。例えば「○月○日の飲み会で何か気付いたことは?」など限定的な聞き方をし、調査対象であることを悟られないよう留意します。

記録・証拠の整理

集めた証言や証拠を時系列や内容ごとに整理し、矛盾点や一致点を洗い出します。必要に応じて追加の聴取や証拠収集を行います。

セクハラの有無の判断

調査結果を踏まえ、会社として「訴えの事実があったか(セクハラに該当するか)」を判断します 。複数人で協議し、公平な立場から判断することが望ましいです。判断に迷う場合は社外の労務専門家や弁護士に意見を求めることも検討します。

当事者への結果通知

判断した内容(認定した事実と今後の対応方針)を被害者および加害者双方に伝達します。伝える際は慎重に言葉を選び、一方に偏った説明にならないよう注意します。

調査報告書の作成

調査の経緯・結果は書面にまとめておきます。報告書には調査担当者名、調査期間・方法、被害者と加害者それぞれの主張、認定した事実関係と結論、今後の対応策(再発防止策) などを記載しておくと良いでしょう 。報告書は社内的な記録でありつつ、後日万一の訴訟時には会社の対応を示す証拠にもなります。

以上が基本的な調査フローですが、何より大切なのは調査の公正性です。調査担当者は先入観を持たず中立の姿勢で事実確認に当たらねばなりません。特に加害者が上司など会社にとって重要人物である場合、身内意識から擁護に回ってしまう危険があります。必要とあれ ば社外の弁護士や第三者委員会に調査を依頼するくらいの姿勢で、公平・客観的な事実認定に努めましょう。

加害者側の意見聴取と注意点

調査において加害者とされる社員からの事情聴取は避けて通れません。会社としても加害者側の言い分を聞かなければ、公平な判断はできないからです 。しかし聴取のやり方を間違えると新たな火種にもなりかねないため、以下の点に注意しましょう。

被害者の同意を得てから実施

被害者が「加害者にはまだ伝えないでほしい」と望むケースもあります。しかし加害者に何も聞かず一方的に処分等はできません。基本的には被害者に十分説明し理解を得た上で、加害者への聴取を行うようにします。

適切なタイミングと場所

加害者への聴取は、被害者から十分話を聞いた後に行います。タイミングが早すぎると加害者が警戒して証拠隠滅を図ったり、周囲に根回しする恐れもあります。場所は被害者と同様、人目につかない個室で行いましょう。加害者にもプライバシーへの配慮が必要です。

冷静・中立的な聞き取り

聴取担当者は感情的にならず、中立的な姿勢で臨みます。「事実確認のためにお話を聞かせてください」と伝え、冷静に質問を重ねましょう。仮に加害者が興奮したり否定したりしても、調査員は挑発に乗らず客観的に記録することに徹します。

言い分は詳細に記録

加害者側の主張内容も漏れなく記録します。被害者の主張と食い違う点についても一つ一つ聞き出し、なぜそう認識しているのか説明を求めます。ここでも本人の了承を得て録音を取るのが望ましいですし、録音が難しければ複数の調査員でメモを取り客観性を高めます。

証拠の提出を依頼

加害者側が持つ証拠も確認します。たとえば「被害者とプライベートでこんなメールをやり取りしていた」といった主張があれば、メールやLINEの記録を提出してもらいコピーを取ります。証言だけでなく客観証拠を照合することで真実に近づけます。

矛盾点の確認

被害者の話と加害者の話が明らかに食い違う場合、どちらが正しいか慎重に検討します。その際、客観的な証拠との整合性(メール記録や勤務状況との矛盾はないか)、再聴取時に 説明が変遷していないか、第三者の証言などを総合的に判断材料にします 。必要に応じて双方に追加質問を行い、不自然な点を洗い出します。

口止めと接触禁止の指示

聴取終了後、加害者には「調査が終わるまでこの件を他言しないように」と口頭及び書面で注意します。同時に、被害者や他の関係者への接触禁止も命じましょう。証人や被害者への働きかけは調査を歪める行為であり、懲戒処分の対象になり得ることを伝えます。

加害者側の言い分にも耳を傾け、公平に事実認定する姿勢を示すことは、後々その加害者から「自分の話を全く聞いてもらえなかった」と恨まれ訴訟になるのを防ぐ上でも重要です 。調査段階ではあくまで「疑わしい」立場に過ぎず、有罪と決まったわけではないので、推定無罪の原則で丁寧に扱うよう心がけましょう。

事実確認には中立性と記録の正確さが求められるんですね。調査で職場の信頼まで左右されるとは、改めて責任の重さを感じます。

おっしゃる通りです。感情や立場に流されず、被害者・加害者双方の言い分を丁寧に聞き、公平な判断を積み重ねる姿勢が不可欠です。

セクハラ加害者への処分とその判断基準

調査の結果、セクハラ行為が認定された場合、会社として適切な懲戒処分等の措置を取る必要があります 。ここでは、加害者に科す処分の種類と選定基準、そして処分を実施する際の法的リスクや注意点について説明します。

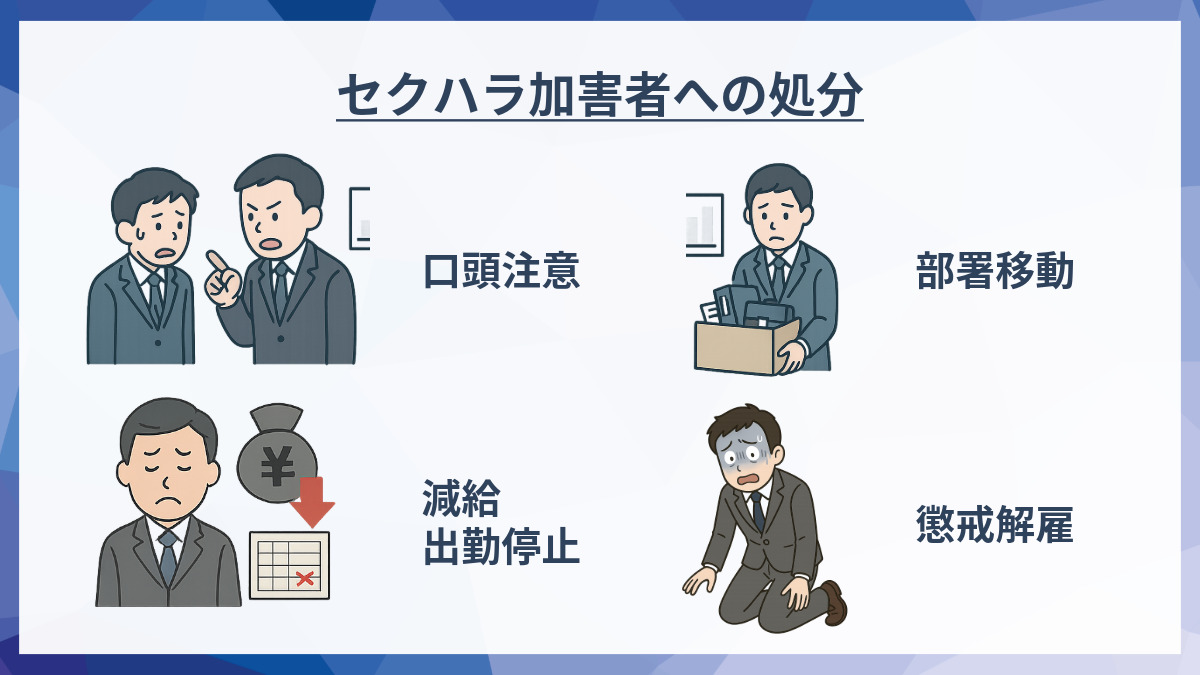

懲戒処分の種類と選び方

セクハラ加害者に対する処分は、事案の深刻さや悪質さに応じて適切なものを選択します。一般的に考えられる処分の種類と、その選定基準の目安は以下のとおりです。

口頭注意・厳重注意

比較的軽微な事案(例えば無神経な発言を注意されて即座に謝罪し、被害者も大事にしたくない場合など)では、まずは口頭での注意や文書による厳重注意処分とします。

減給・出勤停止

悪質だが一度限りの言動、または被害者への実害が大きい場合には減給処分や一定期間の出勤停止処分(自宅待機の懲戒版)を科すことがあります。例えば執拗なセクハラ発言で被害 者が休職に追い込まれたケースなどでは、減給処分により罰を与えるとともに被害者救済費用に充てることも検討されます。

降格・部署異動

加害者が管理職だった場合など、職位に鑑みて降格処分とすることもあります。また、再発防止の観点から人事異動により被害者と引き離し、別部署へ転籍させる措置も考えられます。

懲戒解雇

極めて悪質なケース、例えば強制わいせつ・性的暴行に該当する犯罪行為に及んだ場合や、過去に注意・処分歴があるのに再度セクハラを起こしたような場合は、懲戒解雇(即時解雇)も選択肢となります。被害者の尊厳を著しく傷つけ企業の信頼も損ねた行為に対し、会社として断固たる姿勢を示す必要があります。ただし解雇は労働者の身分を奪う最も重い処分であり、後述の法的リスクも高いため慎重な判断が求められます。

処分にも段階や基準があるんですね。軽すぎても重すぎてもリスクになるとは…正直、どこまで踏み込めばいいのか悩みます。

就業規則と社会通念に照らして妥当かを見極めることが重要です。判断に迷う場合は、証拠を整えた上で専門家に相談を。

再発防止のために企業が講じるべき対策

セクハラ問題が起きてから対処するだけでなく、未然に防ぐ対策や再発防止策を講じることも企業の重要な責務です。

就業規則や社内規定の整備

まず、会社の就業規則や社内ハラスメント規定を整備し、全従業員に周知徹底することが基本です。以下のポイントに留意して制度面を整えましょう。

セクハラ禁止規定の明文化

就業規則に「職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない」旨を明記し、それに違反した場合の懲戒対象であることを示します。

プライバシー保護と不利益取扱い禁止

相談者・協力者のプライバシーを保護し、相談や協力を理由 とした不利益取扱いは禁止する旨も規定します 。例えば「セクハラの相談を行った従業員に対 し、解雇・降格その他不利益な取扱いをしてはならない」等の条項を入れておきます。これにより従業員は安心して声を上げやすくなります。

懲戒処分の種類と手続の明記

セクハラ行為に対して会社が取りうる措置(けん責、減給、出勤停止、諭旨退職、懲戒解雇など)を網羅的に示し、その手続も明文化します。社内規定を明確にしておくことで、いざ処分を行う際に「規定にない処分は無効」と争われるリスクを減らせます。

社員研修や相談窓口の設置

社員教育(研修)と相談窓口の充実はセクハラ防止策の両輪と言えます。それぞれの具体策を見てみましょう。

セクハラ防止研修の実施

全社員対象のハラスメント研修を定期的に行います。研修ではセクハラの 定義・具体例、被害者の感じる苦痛や法的リスク、加害者にならないための心得などを学ばせます。 動画教材やロールプレイ、クイズ形式など工夫して理解を深めましょう。また 管理職向け には、部下 から相談を受けた際の初動対応や、普段からハラスメントを起こさない職場作りの方法を教育しま す。「自分の言動がセクハラになるとは思わなかった」という事態を防ぐためにも、繰り返し啓発することが重要です。

相談窓口の設置

社員がセクハラ被害を受けた際に安心して相談できる窓口を用意しておきます。通常は人事・総務部内に男女それぞれの相談担当者を置くケースが多いですが、部署内に相談しづらい 場合に備えて 社外の相談窓口(外部委託のホットライン等) も設置するとベターです。相談窓口の担当者には守秘義務を課し、相談があった場合の対応フローを予め決めておきます。

社内対応に限界を感じたときは弁護士へ相談を

自社内で懸命に対応策を講じても、場合によっては社内対応だけでは解決が難しいケースもあります。被害者・加害者との関係がこじれてトラブルが再燃しそうな場合や、訴訟に発展するリスクが高まった場合には、早めに 弁護士などの法律専門家に相談することを検討しましょう。

トラブルの再燃や訴訟リスクに備える

セクハラ問題は対処を誤ると再燃する恐れがあります。一度は収まったように見えても、被害者の心の傷が癒えず不満が残っていたり、加害者が処分に納得いかず水面下で不満を抱えていたりすると、後から再び紛争 が表面化することがあります。例えば被害者が転職後に「前の会社の対応は不十分だった」として損害賠償請求してくるケースや、加害者が解雇無効を主張して訴えるケースなどです。

こうした法的紛争に発展するリスクに備えるには、早い段階で弁護士を交えておくのが得策です。弁護士は客観的な立場から事案を評価し、会社側の落ち度やリスクを指摘します。

また、実際に訴訟や労働審判を起こされた場合でも、事前に相談していればスムーズに対応できます。弁護士が事情を把握していれば、迅速に答弁書を作成したり和解交渉に入ったりできるため、初動対応が遅れるのを防げます。

さらに、社内の対応体制が十分整っていない場合も、無理せず外部の力を借りるのがおすすめです。トラブルを企業だけで抱え込まず、法的専門知識を持つ弁護士に相談することで早期解決とリスク低減が期待できます。

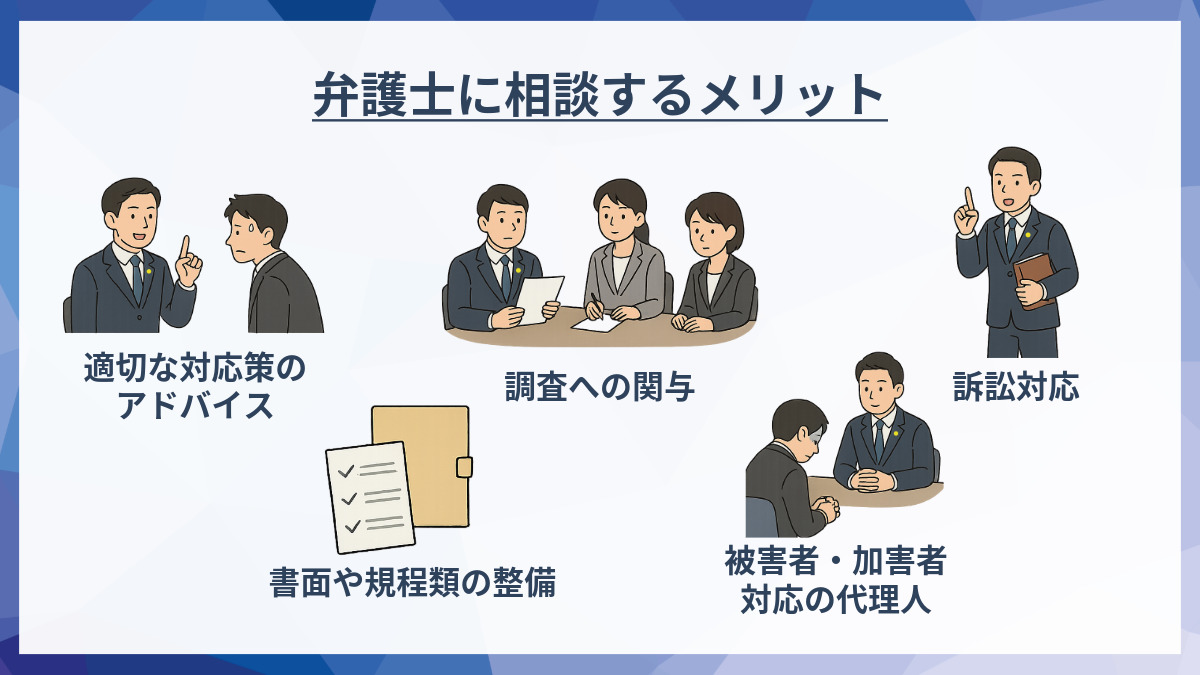

労働法務に強い弁護士の活用ポイント

では実際に弁護士に相談・依頼する場合、どのようにその力を活用すればよいのでしょうか。労働問題に強い弁護士であれば、セクハラ案件でも多角的にサポートしてくれます。

適切な対応策のアドバイス

弁護士はこれまでの判例や経験を踏まえ、会社が取るべき対応策を具体的にアドバイスしてくれます。「このケースなら懲戒解雇まで可能」「減給程度に留めるべき」といった処分判断の助言や、被害者への補償提案など、第三者的視点で最適解を示してくれます。社内だけでは感情的になりがちな判断も、弁護士の意見を仰ぐことで冷静さを取り戻せるでしょう。

調査への関与

社内調査に弁護士をオブザーバー参加させる方法もあります。中立な立場で調査の進め方を監督・助言してもらうことで、公正性が高まり証拠収集も万全になります。調査報告書の内容 チェックや、認定事実の法的評価なども行ってもらえるため、処分決定にも自信を持てます。

書面や規程類の整備

弁護士は法律文書のプロですので、懲戒処分通知書や和解契約書、就業規則のハラスメント規定などを作成・修正してもらえます。特に被害者と加害者双方が社内にいる場合、今後の争い防止のため和解契約 を結ぶことも考えられます。その際の文面作成や合意取り交わしも弁護士に任せれば安心です。

被害者・加害者対応の代理人

会社として被害者に謝罪や補償を行う場合、あるいは加害者と退職等 の交渉をする場合に、弁護士を代理人として立てることも可能です。直接話すと感情的になってしまう局面でも、弁護士が間に入れば当事者も冷静に受け止めやすくなります。また交渉事は記録に残す ことも重要なので、弁護士同席のもとで議事録を作成しながら行うと安心です。

訴訟対応

万一裁判になった場合は、早期から相談している弁護士にそのまま代理人になってもらい ましょう。事実関係を十分理解した上で法的主張を組み立ててもらえるため、会社側の正当性を強力に主張できます。被害者との示談交渉や、労働審判での和解案提示など、裁判外での解決も含めてベストを尽くしてくれるはずです。

社内で対応してきましたが、ここにきて被害者と加害者の関係が悪化し、訴訟の可能性も出てきました。もう限界かもしれません…。

その段階なら、すぐに弁護士を交えて対応方針を整理すべきです。調査・処分・文書対応まで一貫して支援できます。早めのご相談がカギです。

まとめ

セクハラ問題は企業にとって看過できない重大なリスクであり、適切な対応が求められます。初動対応から事実調査、加害者への処分、再発防止策に至るまで、一連のフローを丁寧かつ公正に進めることが肝心です。被害者・加害者双方の人権に配慮しつつ毅然と対処することで、社員が安心して働ける職場環境を取り戻すことができます。そして何より、「セクハラを決して許さない」という企業姿勢を示すことが再発防止につながります。社内対応に限界を感じたり判断に迷ったりした際には、遠慮なく弁護士など専門家に相談してください。専門家の力を借りながら適切に対応を進めることで、企業の法的リスクを最小限に抑え、従業員の信頼を守ることができるでしょう。必要であればお気軽に専門の弁護士へご相談いただき、万全の体制でセクハラ問題に臨んでください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

- 本店所在地

- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階

- 連絡先

- [代表電話] 03-6432-9783

[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト

- https://www.kotegawa-law.com/

「ハラスメント」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-18:00

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!