企業法務コラム

パワハラ防止法のポイントと実務対応

更新日:2025/04/25

東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島を拠点に活動を行う弁護士法人グレイスです。

今回は、「パワハラ防止法のポイントと実務対応」について解説いたします。

改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)は2019年に成立し、大企業では2020年6月から、中小企業でも2022年4月から施行されました。この法律により全ての企業にパワーハラスメント防止措置が義務化されており、違反した場合には行政指導や企業名公表といった措置の対象となり得ます。厚生労働省の最新調査(令和5年度)によれば、労働者の5人に1人が「過去3年間にパワハラを受けたことがある」と回答しており、ハラスメント対策は依然として重要な経営課題です。以下、2025年時点の最新情報に基づき、定義・ガイドライン、企業が講ずべき措置、違反リスク、そして現場で生じがちな疑問点について整理します。

- この記事でわかること

-

- パワハラの定義

- 中小企業が講じるべきパワハラ防止措置

- 義務違反時の行政措置と企業が被るリスク

目次

パワハラの定義:3つの要素と最新ガイドライン

部下への叱責が厳しいと言われました。業務上必要でも「パワハラ」と判断されることはありますか?

叱責の内容が「業務上必要かつ適切な範囲内」であれば、パワハラには該当しません。問題は「言い方」と「回数・場所・態度」です。たとえ正当な指導でも、人前で繰り返し怒鳴る、人格を否定するような言葉を使うと、社会通念上“相当性”を欠き、パワハラと判断される恐れがあります。

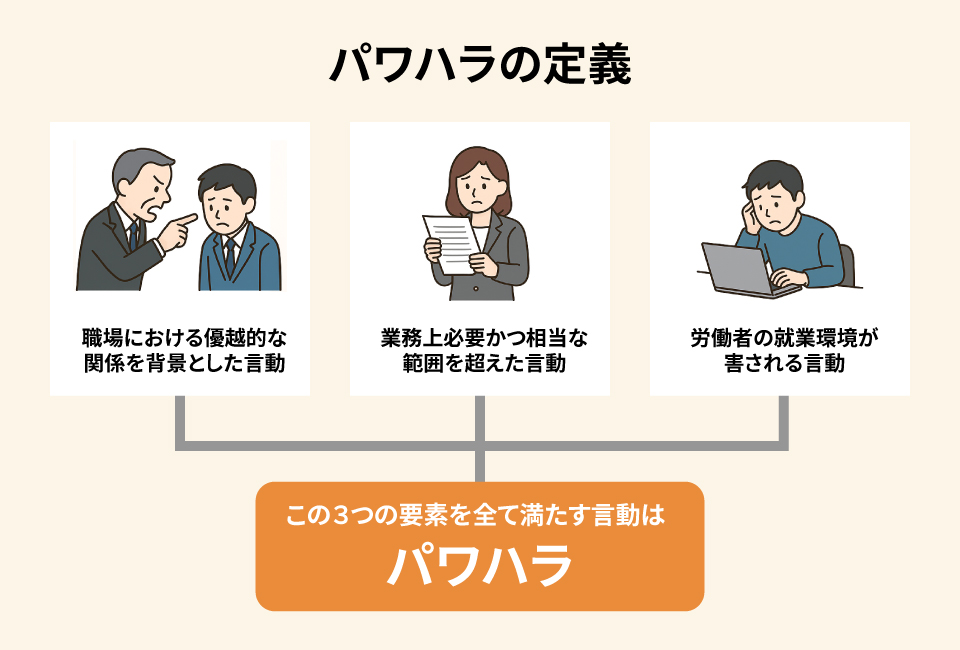

職場のパワーハラスメント(パワハラ)は法律で明確に定義されています。労働施策総合推進法第30条の2第1項および厚労省の指針によると、以下の3つの要素を全て満たす言動がパワハラに該当します。

職場における優越的な関係を背景とした言動

一つ目の要素は、相手が職場での地位や人間関係において逆らいにくい立場を背景に行われる言動であることです。例えば、上司から部下への叱責、経験豊富な同僚が協力しないと業務が困難な状況での嫌がらせ、集団によるいじめなどが該当します。また、職務上の地位だけでなく、同僚間でも業務上必要なスキル・情報を握っている場合や、部下から上司への集団による圧力も含まれます。

業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

二つ目の要素は、社会通念上明らかに業務上の正当性がない、または手段・程度が不適切な言動であることです。例えば、業務に無関係な暴言・侮辱、明らかに目的を逸脱した罰のような行為、業務遂行の手段として不適当な指示、常識を逸した回数・方法での叱責などが該当します。

労働者の就業環境が害される言動

三つ目の要素は、上記の言動により、対象となった労働者が身体的・精神的な苦痛を受け、働く環境が著しく悪化することです。例えば暴行によりケガを負ったり、執拗な嫌がらせでうつ病を発症し就労困難になる、といった状態です。なお、「就業環境が害される」と判断されるには、その言動が一般の労働者なら耐え難い程度のものかどうかを、客観的に評価されます。以上の定義からも明らかなように、業務上適正な範囲内で行われる指導や注意はパワハラに該当しません。言い換えれば、「厳しくても合理的な指導」は法律上許容されており、パワハラ防止法が部下指導そのものを萎縮させるものではない点に留意が必要です。定義自体は法律施行当初から変更はなく、2025年時点でもこの3要素を基準に各事案のパワハラ該当性が判断されています。厚生労働省は典型的なパワハラ6類型も提示しています(身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)。例えば「暴行・傷害」(身体的攻撃)や「人格否定の暴言」(精神的攻撃)は明確なパワハラ該当例です。一方で、「適度な業務上の注意」や「業務と無関係な私的トラブル」はパワハラに該当しない例とされています。これらのガイドラインも踏まえ、自社の指導が行き過ぎていないか、日頃から確認することが重要です。

中小企業が講じるべきパワハラ防止措置

社員数が20人ほどの小規模企業です。パワハラ相談窓口の設置は必須でしょうか?

はい、中小企業であっても相談窓口の設置は法律上の義務です。小規模な場合は総務担当者が兼任したり、外部の相談窓口サービス(社労士や弁護士)を活用する方法もあります。形だけでなく、従業員が相談しやすい仕組みにすることが重要です。

改正法により、事業主(会社)は職場のパワハラを防止するため雇用管理上必要な措置を講じる義務があります(改正労働施策総合推進法30条の2第1項)。これは中小企業も例外ではなく、2022年4月1日以降、全企業で必須となりました。厚生労働省の指針やガイドラインでは、企業が取るべき具体的な措置内容として主に次の項目が挙げられています。

必要な措置と具体例

| 事業主が講ずべき措置 | 具体的な対応例 |

|---|---|

| ① 方針の明確化と周知・啓発 ~パワハラを許さない旨の方針を定め、従業員に周知する~ |

・就業規則や社内規程にパワハラ禁止規定を明記し、「毅然と対処する」方針を示す。 ・経営トップから社員へのメッセージ発信(社内メールや朝礼で「ハラスメント根絶」を宣言)。 ・全従業員・管理職への研修や講習の実施(新人研修や管理職研修でパワハラ防止を教育)。 ・社内掲示板やハンドブックでパワハラの定義・相談窓口を周知し、啓発ポスターを掲示。 |

| ② 相談に応じ適切に対応する体制の整備 ~被害の相談を受け付ける窓口を設置し、柔軟に対応できる体制を構築~ |

・社内に相談窓口をあらかじめ設置し周知。人事・労務担当者や産業医を窓口担当に指名。 ・外部窓口の活用:社外の第三者相談機関(専門の相談ダイヤルや顧問社労士・弁護士等)と提携し、従業員が匿名で相談できる仕組みを導入。 ・小規模企業では、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」など公的相談窓口の活用を案内。 ・相談者が安心して訴え出られるよう、プライバシー保護と不利益取扱い禁止(後述)を社内ルールに明記。 |

| ③ 事案発生時の迅速・適正な対応 ~パワハラの事実関係を迅速かつ正確に確認し、適切な措置を講じる~ |

・相談や苦情を受けたら、速やかに事実調査を開始。複数の関係者からヒアリングを行い、証拠があれば収集(メール記録等)。 ・パワハラが認められた場合は、加害者への是正措置を実施。具体的には口頭注意、再発防止研修の受講、懲戒処分(減給・出勤停止・降格等)を検討。 ・被害者への配慮措置:必要に応じて加害者と被害者の配置転換や接触禁止、心身ケアのための休業措置、有給休暇取得推奨、産業医によるメンタルヘルスフォロー等を実施。 ・再発防止策の策定:社内研修の強化や職場環境の点検、管理職への指導力向上研修など再発防止策を講じる。 |

| ④ 被害を訴えた労働者等への不利益取扱いの禁止 ~相談者・協力者に対する報復を行わない旨の周知と遵守~ |

・法律上、相談したことを理由とする解雇・降格・嫌がらせ等の報復処分は禁止されています。 ・相談者や調査協力者への報復行為が起きないよう、人事担当役員から全管理職へ注意喚起し徹底する。 ・万一報復が発覚した場合は厳正に対処する旨を社内方針に明記するとともに、日頃から風通しの良い職場作りを推進する。 |

中小企業にとってこれらの措置を自前で整えるのは負担に感じられるかもしれません。しかし厚生労働省や各都道府県労働局では、中小企業向けにさまざまな支援策やツールを提供しています。例えば、厚労省のポータルサイトでは、ハラスメント対策マニュアル、社内アンケート雛形、相談対応のチェックリスト、従業員向け研修動画などを無料でダウンロードできます。また各地の労働局には無料の総合労働相談コーナーが設置されており、ハラスメントの相談対応方法や措置義務に関する問い合わせに専門員が対応しています。必要に応じて弁護士や社労士といった外部専門家の力を借りることも検討しましょう。ポイントは、「うちは規模が小さいから関係ない」ではなく、自社の実情に即した防止策を講じておくことです。それが万一トラブルが起きた際の備えにもなり、従業員の安心感や企業の信用向上にもつながります。

義務違反時の行政措置と企業のリスク

パワハラ防止措置を怠った場合、具体的にどんなペナルティがありますか?

罰金などの直接的な罰則はありませんが、労働局から指導・助言→勧告→企業名の公表という段階的な行政措置があり得ます。企業名が公表されれば社会的信用を失い、取引や採用活動にも大きな影響が出る可能性があります。

義務違反時の行政措置

是正指導・助言

まず、労働局による行政指導が行われます。例えばパワハラ防止措置が未整備だと指摘された場合、担当官から改善すべき点について助言・指導を受けます。

勧告

指導に従わず改善が見られない場合、厚生労働大臣名での是正勧告が行われることがあります。勧告は法的強制力こそありませんが、「◯◯の措置を講ずるよう勧告する」といった公式文書であり、企業にとって無視しづらい重い内容です。

企業名公表

勧告にも従わない悪質なケースでは、企業名が公表される可能性があります。これは改正労働施策総合推進法第33条第2項の規定による措置で、実際に「○○社はパワハラ防止措置義務違反状態にあり勧告に従わなかった」旨が厚労省から公表されてしまうというものです。企業名公表となれば、社会的信用の失墜は避けられません。特に中小企業にとって取引先や顧客からの信頼低下、求人応募者の敬遠など経営への打撃は甚大です。

義務違反時の企業のリスク

損害賠償・訴訟リスク

パワハラが原因で社員がメンタル不調や退職に追い込まれた場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。例えば上司のパワハラにより部下がうつ病を発症し休職・退職したようなケースでは、労災認定や訴訟に発展し、数百万円規模の慰謝料支払いを命じられた判例もあります。訴訟になれば企業イメージも悪化し、法務コストも発生します。

社会的信用の低下

ハラスメント問題が表面化すると、SNSやニュースで「ブラック企業」扱いされるリスクがあります。特に企業名公表となれば信用失墜は決定的で、取引停止や株価下落につながる恐れもあります。中小企業でも地域社会や業界内で悪評が立てば、営業面で不利益を被るでしょう。

人材確保への悪影響

社内のハラスメント放置は従業員の士気低下・人材流出を招くだけでなく、採用活動にもマイナスです。近年は求職者が企業の口コミやホワイト度を重視する傾向が強く、「ハラスメント対策が甘い会社」は応募を敬遠されがちです。実際にハラスメント問題が報じられた企業では、新卒採用の内定辞退増加や有能な人材の離脱が起きることがあります。企業名公表まで至らなくても、労基署の是正勧告を受けた事実は労働行政の公表資料等に残りますし、社員から労働審判や訴訟を起こされれば記録が公開されます。それらは将来にわたりネット上で参照可能となり、「あの会社は昔パワハラで揉めたらしい」と認知されてしまうリスクもあります。

このように、パワハラ防止措置の不備を放置することは法的なリスクと経営上のデメリットが大きいと言えます。法律上は懲役や罰金といった直接罰は無いものの、実質的には企業にとって痛手となる様々な不利益が生じうるため、コンプライアンス経営の一環として早めに体制を整えておくことが肝要です。

今回は、パワハラ防止法の最新動向と実務対応について解説しました。経営トップや管理職自らがハラスメント問題に関心を持ち、職場環境の改善に取り組むことが何よりの防止策です。法令遵守はもちろんのこと、風通しが良くお互い尊重し合える職場づくりを進めることで、パワハラの起きにくい明るい職場を実現していきましょう。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

- 本店所在地

- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階

- 連絡先

- [代表電話] 03-6432-9783

[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト

- https://www.kotegawa-law.com/

「ハラスメント」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-17:30

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!