企業法務コラム

問題社員を放置するリスクとは?適切な対応方法について弁護士が解説

更新日:2025/05/20

たび重なる遅刻や指示無視、ハラスメント──いわゆる「問題社員」の存在に気づきながら、忙しさや人手不足を理由に対応を先送りにしていませんか。

実は放置している間にも、生産性低下や優秀な社員の離職、さらには安全配慮義務違反による損害賠償請求など、企業には大きなリスクが刻々と積み上がっています。

本記事では、中小企業が直面しがちな問題社員の影響を具体的に整理し、指導・証拠化から最終手段の解雇まで、法的に適切でトラブルを最小限に抑える対応手順を弁護士がわかりやすく解説します。

遅刻常習のパワハラ気質のある問題社員を放置した結果、職場の空気が悪くなり、優秀な部下まで辞めそうで頭を抱えています。

問題社員の放置は生産性低下だけでなく、人材の流出や損害賠償請求される危険性もございます。適法な指導から解雇まで、問題社員の適切な対応方法についてご説明いたします。

- この記事でわかること

-

- 問題社員を放置した場合に生じる4大リスク

- 感情的な「即時懲戒解雇」が無効・不当解雇と判断されやすい典型パターン

- 退職勧奨・解雇へ進む、段階的で合法的な対応フロー

- 解雇を正当化するための要件と適切な手続き、退職勧奨との使い分けのポイント

- 弁護士に相談・依頼する5つのメリットと、トラブルを最小化するベストな相談タイミング

問題社員とは?定義とよくある特徴

「問題社員」とは、職場規律や業務遂行上で問題行動を繰り返し、周囲に悪影響を及ぼす従業員を指す俗称です。法律上の明確な定義があるわけではありませんが、いわゆるモンスター社員とも呼ばれ、会社にとって対応が難しい存在を指します。

能力不足や規律違反、ハラスメントなどそのタイプは様々ですが、共通して職場環境や業績にマイナスの影響を与える点で企業にとって看過できない存在です。

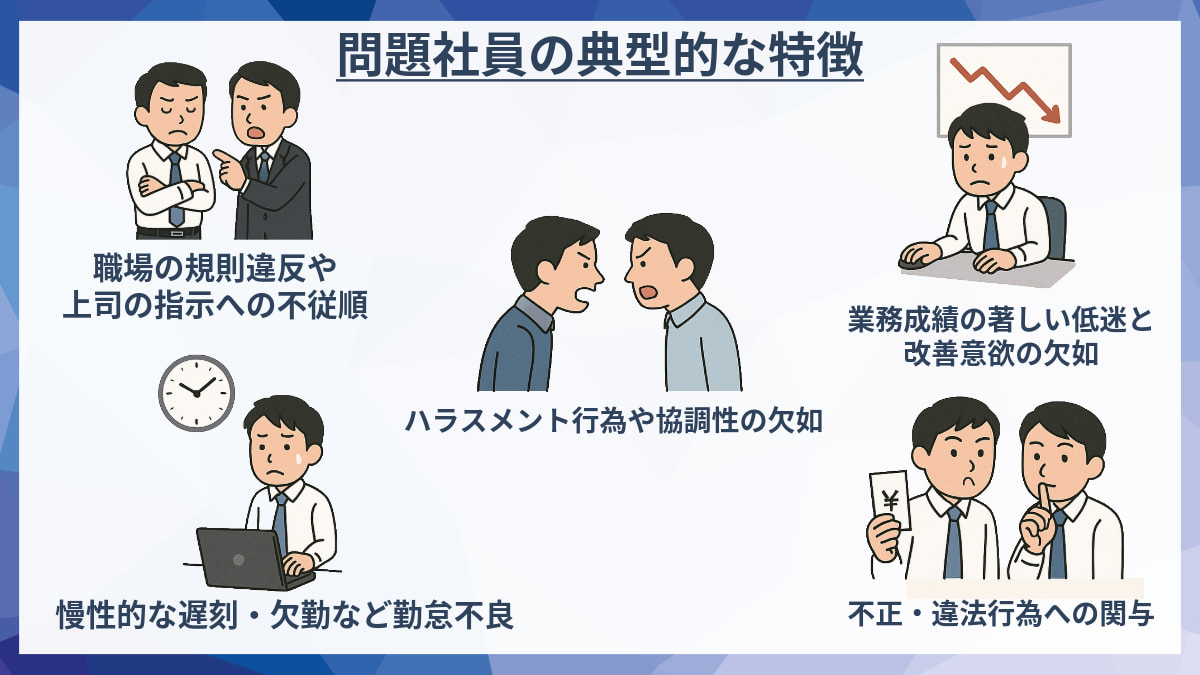

問題社員の典型的な特徴

問題社員には以下のような典型的特徴が見られます。

職場の規則違反や上司の指示への不従順

就業規則や社内ルールを守らず、上司からの業務命令に従わない。注意しても言動を改めない傾向があります。

慢性的な遅刻・欠勤など勤怠不良

無断欠勤や度重なる遅刻など、基本的な勤務態度に問題があるケースです。職場のチームワークに支障をきたします。

業務成績の著しい低迷と改善意欲の欠如

成果や仕事の質が著しく低く、指導しても改善が見られない従業員です。ただ能力不足というより、注意されても真剣に取り組まない姿勢に問題があります。

ハラスメント行為や協調性の欠如

パワハラ・セクハラなど他の社員へのハラスメントを行ったり、職場の人間関係を乱したりするケースです。協調性に欠け、トラブルメーカーとなり周囲の士気を下げます。

不正・違法行為への関与:

社内規程に反する横領・情報漏洩などの不正行為を行う場合です。このような重大なコンプライアンス違反は企業存続にも関わる深刻な問題です。

上記のような行動が繰り返され、注意指導を行っても改善が見られない場合、その従業員は「問題社員」と言えるでしょう。早めに適切な対応を取らなければ、組織全体に深刻な悪影響が及ぶ恐れがあります。

私の会社の社員がまさに問題社員だと痛感しました。ただどの様に対応したらいいか分かりません。このまま放置するとどんな危険性があるのでしょうか。

問題社員を放置すると労働環境への悪影響から社員の退職、法的なリスクへも繋がってしまいます。詳しくご説明いたしますので、しっかりと把握しておきましょう。

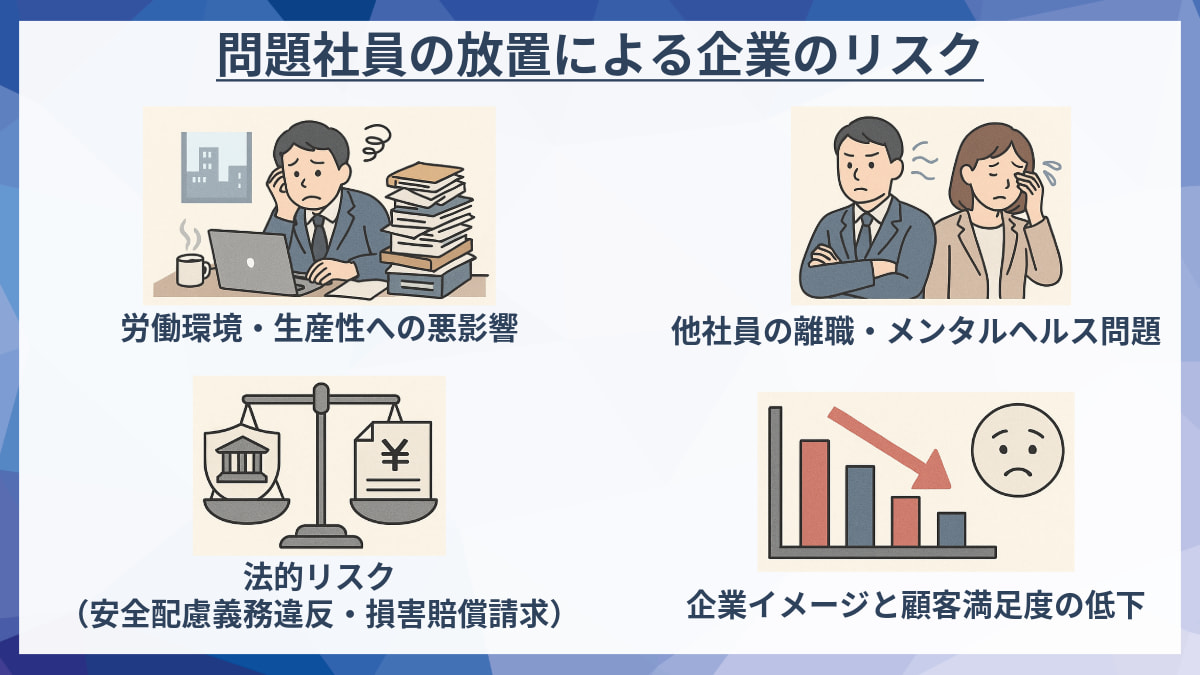

問題社員を放置するとどうなる?企業が負うリスク・危険性

問題社員の存在に気付きながら放置してしまうと、企業側にはさまざまなリスクや悪影響が生じます。経営者や人事担当者は、その場しのぎで問題を先送りにするのではなく、以下に挙げるリスクを踏まえて迅速に対処することが重要です。

労働環境・生産性への悪影響

問題社員を野放しにしておくと、職場の労働環境が悪化し全体の生産性が低下します。例えば、業務命令に従わなかったり怠慢な社員がいると、周囲の社員はそのフォローに追われて自分の本来業務に集中できなくなります。

また、協調性のない言動やトラブル行動が続くと職場の雰囲気がギスギスし、チームワークが損なわれます。

その結果、部署全体の士気低下や業務効率の悪化を招き、放置期間が長引くほど会社の生産性に深刻な打撃を与えかねません。

他社員の離職・メンタルヘルス問題

問題社員の悪影響は、他の優秀な社員の離職やメンタルヘルス不調にもつながります。例えば、ハラスメントを行う社員を放置した場合、被害に遭った従業員は職場に不信感を抱き、退職を選択するかもしれません。

また、直接の被害者でなくても、常にトラブルを起こす同僚と働くストレスからうつ病などの精神的な不調を来す社員が出る可能性もあります。

中小企業では一人ひとりの戦力が貴重なだけに、問題社員が原因で他の有能な人材を失ったり士気が下がったりする影響は計り知れません。社員が安心して働ける職場環境を守るためにも、問題社員を放置しないことが肝要です。

法的リスク(安全配慮義務違反・損害賠償請求)

問題社員を放置することは法的なリスクにも直結します。企業は従業員に対し、安全で健康的に働ける職場環境を提供する「安全配慮義務」があります。

にもかかわらず、例えば社員によるパワハラや嫌がらせを放置すると、被害を受けた従業員やその家族から「会社が義務を怠った」として損害賠償請求を起こされる可能性があります。

実際に、ハラスメント対策を怠った企業が安全配慮義務違反を問われ、多額の慰謝料支払いを命じられた例も報告されています。

さらに、問題社員の不祥事(例えば顧客への迷惑行為や重大ミスによる取引先への損害)が発生した場合、会社が使用者責任を追及されるリスクもあります。

使用者責任とは、従業員が業務中に第三者へ与えた損害について、雇用主である企業が法律上負わなければならない賠償責任です。

問題社員の問題行動を放置した結果、取引先や他の従業員に被害が及べば、企業自らがその損害を賠償しなければならない事態にもなりかねません。

加えて、2022年4月から中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されるなど、職場環境配慮の法的ハードルは高まっています。こうした法改正の流れも踏まえれば、問題社員を放置することはコンプライアンス上大きなリスクとなるでしょう。

企業イメージと顧客満足度の低下

社内で問題社員によるトラブルが続いていると、いずれ社外にも悪影響が及ぶ可能性があります。例えば、サービス業で接客態度に問題のある社員を放置すれば顧客対応の質が下がり、クレーム増加や顧客離れにつながります。

また、社内の混乱が製品やサービスの品質低下を招けば、取引先からの信用も損なわれかねません。企業イメージの悪化は新規採用にもマイナスであり、人材確保が難しくなる悪循環を生む恐れもあります。

さらに、現代はSNS等で内部の不満や企業の評判が拡散しやすい時代です。問題社員を抱えたまま放置して社内トラブルが表面化すれば、「社員を大事にしない会社」「管理能力のない会社」と見られてしまうかもしれません。

結果としてブランド価値や顧客満足度の低下を招き、ひいては業績にも影響を及ぼすことになります。

問題社員を放置することのリスクがこれだけあることに怖くなりました。

リスクを把握しておくことは、適切な対応を踏み出す第一歩です。また、問題社員での対応では感情に任せて対応するのではなく、法に則った適切な対応が必要となってきます。

怒りの感情に任せての一発「懲戒解雇」はNG

以上のように問題社員を放置することには大きなリスクがありますが、気を付けなければならないのは、だからといって感情的に一気に懲戒解雇しようとする対応は避けるべきという点です。

経営者や上司も人間ですから、問題行動が続く社員に対し怒りや焦りを感じ、「もうクビにしてしまえ!」と思うこともあるでしょう。しかし、ルールや手順を踏まずに一発解雇に踏み切ると、かえって会社側が不利になるリスクが高いのです。

懲戒解雇が無効と判断される典型例

「懲戒解雇」とは、社員の重大な規律違反等に対する制裁として行う最も重い解雇処分です。ですが、懲戒解雇を有効に成立させるハードルは非常に高く、要件を満たさない解雇は後で無効と判断されてしまう可能性があります。

典型的な無効例として、以下のようなケースが挙げられます。

客観的な理由を欠くケース

社員の問題行為が懲戒解雇に値するほど重大ではないのに、いきなり最終手段として解雇してしまった場合です。

法律上、解雇は「客観的に合理的な理由」および「社会通念上の相当性」がないと無効とされます(労働契約法16条)。例えば、数回のミスや業務態度の悪さだけで即座に懲戒解雇にするのは、この要件を満たさず無効になるリスクが高いでしょう。

適切な手続を踏んでいないケース

就業規則で定めた懲戒手順を無視したり、本人に弁明の機会を与えないまま解雇した場合です。本来、懲戒処分を科す際には事実関係の調査や処分前の通知・面談など公正な手続きを経る必要があります。

感情に任せて即日解雇のような極端な対応をすると、「企業内の手続違反」として無効判断の根拠になり得ます。

懲戒事由の不備

懲戒解雇の理由が就業規則の懲戒事由に明記されていない場合も注意が必要です。規則にない理由で懲戒処分を行うと、後で「そんな理由で解雇されるとは聞いていない」という主張を許してしまい、処分が無効となる可能性があります。

以上のようなケースでは、会社がどんなに「本人に非がある」と思って懲戒解雇しても、法的には無効と判断されます。無効となれば、その社員は職場に残る権利を有し続けるうえ、会社側が損害賠償責任を負う事態にも発展しかねません。

不当解雇が招く損害賠償リスク

もし感情的な即時解雇が「不当解雇(違法・無効な解雇)」と判断されてしまった場合、企業側には経済的・法的な大きなリスクが降りかかります。

第一に、解雇が無効となれば社員は職場に留まる権利を主張できますし、解雇期間中の未払い給与の支払い(バックペイ)を求められる可能性があります。

例えば解雇無効の裁判が長引けば、その期間の給与数百万円規模を後からまとめて支払うといった事態も起こり得ます。

第二に、解雇された社員から慰謝料や損害賠償を請求されるリスクです。

突然解雇されたことで精神的苦痛を被ったとして慰謝料を求められたり、収入を絶たれた期間の逸失利益を請求されるケースもあります。不当解雇で訴えられ労働審判や訴訟に発展すれば、会社側も弁護士対応や和解金支払いなどで多大なコストと労力を費やすことになるでしょう。

さらに、裁判沙汰になれば社内外への影響も甚大です。他の従業員の士気低下や、取引先からの信用失墜、場合によっては報道等で企業イメージが傷つく恐れもあります。中小企業にとって労使トラブルによる賠償負担や信用低下は経営を揺るがしかねない深刻なリスクです。

結論として、たとえ問題社員であっても怒りに任せた即時の懲戒解雇は避け、次に述べるような計画的手順に則った対応を取ることが重要です。

衝動的に即日クビにしたら逆に訴えられる可能性もあると初めて知りました。不当解雇を避ける適法なプロセスを具体的に教えてほしい。

事実調査と指導記録を積み重ね、弁明機会を与えるなど計画的に対応を行い、最終手段として解雇の検討を行います。それでは詳しく解説いたします。

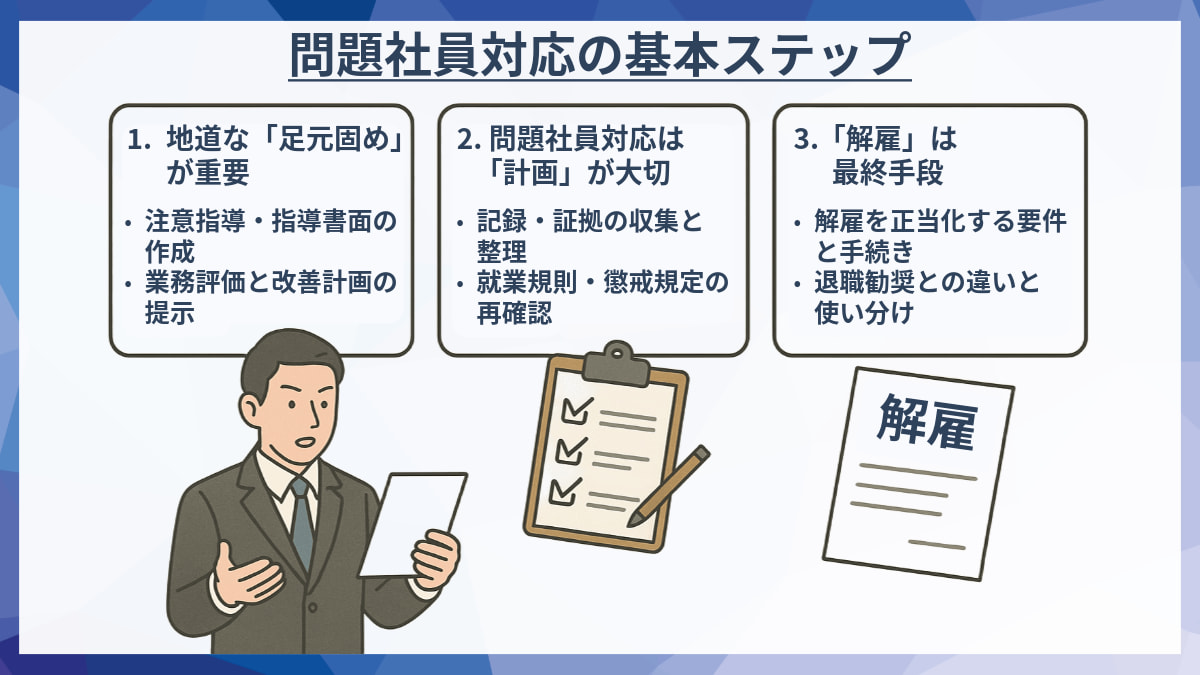

問題社員対応の基本ステップ

問題社員への対応は、感情的な対応や場当たり的な解決ではなく、計画的で段階を踏んだアプローチが求められます。

ここでは、問題社員に適切に対処するための基本的なステップを順に説明します。地道なプロセスですが、将来的なリスクを抑え円満な解決につなげるために欠かせない手順です。

地道な「足元固め」が重要

問題社員への対応では、最初に足元固めとして基本的な指導プロセスを着実に行うことが重要です。

いきなり厳しい処分に踏み切る前に、まずは本人に改善の機会を与え、公正に指導したという事実を積み重ねましょう。具体的には以下の二つの対応が中心となります。

注意指導・指導書面の作成

まず初期対応として、問題行動について当人に注意・指導を行うことが必要です。上司や人事担当者が面談の場を設け、具体的にどの言動が問題で、何を改めるべきかをはっきり伝えましょう。

その際、口頭注意だけで終わらせず書面による指導記録を残すことが肝心です。指導内容や日時、本人の反応などを記載した文書を作成し、可能であれば本人にも署名・押印をもらいます。書面にすることで本人への自覚を促すと同時に、「いつ、何を注意したか」の証拠にもなります。

指導書面は社内で共有し、人事記録として保管しておきます。後々、より厳しい懲戒処分に移行する際にも「まず注意指導したが改善されなかった」というプロセスを示す重要な資料となります。

地道な注意喚起を積み重ねることで、本人が改善する可能性もゼロではありませんし、万一の解雇時にも会社の対応が適正だったことを客観的に証明しやすくなります。

業務評価と改善計画の提示

次に、問題社員の業務上の成果や態度について正式に評価し、改善計画(パフォーマンス改善プラン)を提示することも有効です。

これは主に能力不足や勤怠不良が問題となっているケースで有用な手段ですが、ハラスメントなど態度面の問題でも再発防止策として活用できます。

具体的には、人事考課や上司の評価面談を通じて現状の問題点を整理し、数値目標や行動目標を盛り込んだ改善計画書を本人に渡します。

例えば「今後3か月間の遅刻ゼロ」「業務報告の徹底」「●●研修への参加」など、改善すべきポイントと達成基準を明確に定めます。この計画について本人の同意・署名を得ておけば、自覚を促せるうえ、後に「目標を達成できなかった」という事実が客観的に示せるでしょう。

改善計画の期間中は、定期的にフォローアップ面談を行い進捗を確認します。本人が改善努力を見せれば職場にとっても良い結果となりますし、もし改善されなくても「会社として十分な猶予と支援を与えた」ことの裏付けになります。

こうした足元固めのステップを踏むことで、次の段階の対応へ移りやすくなるのです。

問題社員対応は「計画」が大切

注意・指導の初期対応を行った後も、すぐに解決しない場合は中長期的な視点で計画を立てて対応していく必要があります。

問題社員の対応は一度で終わるものではなく、状況の変化に応じて適切な措置を段階的に講じる戦略的アプローチが求められます。特に以下の点を計画に盛り込み、社内で準備を進めましょう。

記録・証拠の収集と整理

問題社員への対応過程では、客観的な記録や証拠を継続的に収集・整理しておくことが極めて重要です。

具体的には、本人の問題行動が発生するたびに日時・内容・影響を書き留めておく、同僚や関係者から寄せられた苦情や証言をメモ・保存する、といった対応です。メールのやり取りやチャットでの問題発言があればそれも保管し、必要に応じてスクリーンショット等で証拠化しておきます。

また、前述の注意指導書面や改善計画書、評価面談記録なども含め、一連の経緯を時系列で整理してファイル化しておくとよいでしょう。後になって本人が「聞いていない」「指示されていない」などと反論してきても、会社側で客観的資料を揃えていれば主張の裏付けが可能です。

万一、懲戒処分や解雇といった厳しい対応に踏み切る際にも、これらの証拠があれば会社の判断に正当性を持たせやすくなります。記録づくりは手間に感じるかもしれませんが、リスク管理の要と心得て計画的に進めましょう。

就業規則・懲戒規定の再確認

次に、社内の就業規則や懲戒規定を再確認する作業も計画に組み込みましょう。

問題社員に対して今後どのような処分を検討するにしても、その根拠は自社の規則に則っていなければなりません。まず現在の就業規則を確認し、当該社員の問題行動がどの規定違反に該当するか、懲戒処分の種類と適用要件がどう定められているかを把握します。

もし就業規則に問題社員の行為に対応する規定が不十分であれば、処分を下す前に規程整備を検討する必要があります。例えば、ハラスメント関連の懲戒事由が明記されていない、成績不良に対する対処方針がない、といった場合です。

規則の不備を放置したまま処分すると、後から「規則にない処分は無効」と主張されかねません。

また、就業規則には懲戒手続(懲戒委員会の設置や本人への通知・弁明機会付与など)が定められていることもあります。そうした手続きを踏まえた対応計画を立てることも忘れないでください。

自社ルールの再確認と整備を行い、それに従った形で次のアクションへ移すことが、公正かつ強固な対応につながります。

「解雇」は最終手段

注意指導や改善の機会を与えてもなお問題行動が改まらず、他に打つ手がなくなった場合、最終手段として「解雇」の検討に入ります。ただし、解雇は労務対応の中で最も慎重な判断と手続きが求められるステップです。

安易な解雇は前述の通り不当解雇リスクを招くため、本当に最終手段として正当性が認められる場合に限り実行すべきと心得ましょう。

解雇を正当化する要件と手続き

問題社員の解雇に踏み切る際は、法律上求められる解雇の要件と適切な手続きを満たしているかを厳格にチェックします。労働契約法16条が定める通り、解雇が有効と認められるには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。

これは懲戒解雇に限らず普通解雇(能力不足等による解雇)でも同様です。

客観的合理的な理由とは、例えば度重なる懲戒処分にも従わない深刻な規律違反や、業務に著しい支障をきたす深刻な能力不足など、解雇に値する明確な事実を指します。

また社会通念上の相当性とは、一般社会の常識から見て「それなら解雇もやむを得ない」と認められることを意味します。指導や配置転換など他の手段では改善が見込めず、解雇以外に解決策が残されていない状態であることが求められます。

これら要件を満たすと判断できても、手続きの適正さも重要です。就業規則に沿った形で解雇理由を本人に事前通知し、弁明の機会を与える、懲戒解雇であれば懲戒委員会等の社内ルールに従う、といった手続きを踏みましょう。

解雇通知書や解雇理由証明書(求められた場合)など必要書面も整備します。手続きのミス一つで後々争いになった際に会社側の落ち度とみなされかねないため、細心の注意を払って進めることが肝要です。

退職勧奨との違いと使い分け

問題社員の整理策としては、会社から一方的に契約を終了させる「解雇」以外に、

退職勧奨とは、文字通り退職を勧めること、つまり社員本人の合意のもとで自主的な退職(合意退職)という形に持ち込む方法です。解雇との大きな違いは、あくまで本人の同意を経て労働契約を終了させるため、会社からの一方的な解約ではない点にあります。

退職勧奨は、問題社員とのトラブルを比較的穏便に解決しうる方法として活用されます。例えば「このままだと懲戒解雇も検討せざるを得ない状況だが、自己都合退職として扱うので円満に会社を去る方向を考えませんか?」といった提案を行い、合意退職に持ち込むケースです。

本人にとっても解雇歴が残らず自主退職として扱われるメリットがあり、会社にとっても解雇紛争を回避できるメリットがあります。

ただし、退職勧奨はあくまで本人の自由な意思に委ねることが前提です。強引に退職届を書かせたり、執拗に退職を迫る行為は「退職強要」とみなされ違法となります。

退職勧奨を行う際は、提案の場に証人を同席させる、会話の記録を残すなど、公平・冷静な対応を心がけましょう。また、退職金の上積み支給など一定の配慮を示すことも円満解決に有効です。

解雇と退職勧奨、それぞれメリット・デメリットがありますが、いずれにせよ最終局面での対応であり慎重さが求められます。状況に応じ適切な手段を選択できるよう、必要であれば専門家の助言を仰ぐことも検討してください。

注意指導や改善計画の積み上げが必要であると理解しました。実際の実務では、最初に何から始めるべきでしょうか?

まず問題行動の記録作成と書面指導を実施し、改善計画の合意を得ることから始めていきます。証拠を蓄積しつつ就業規則を確認し、次の段階に備えていきましょう。

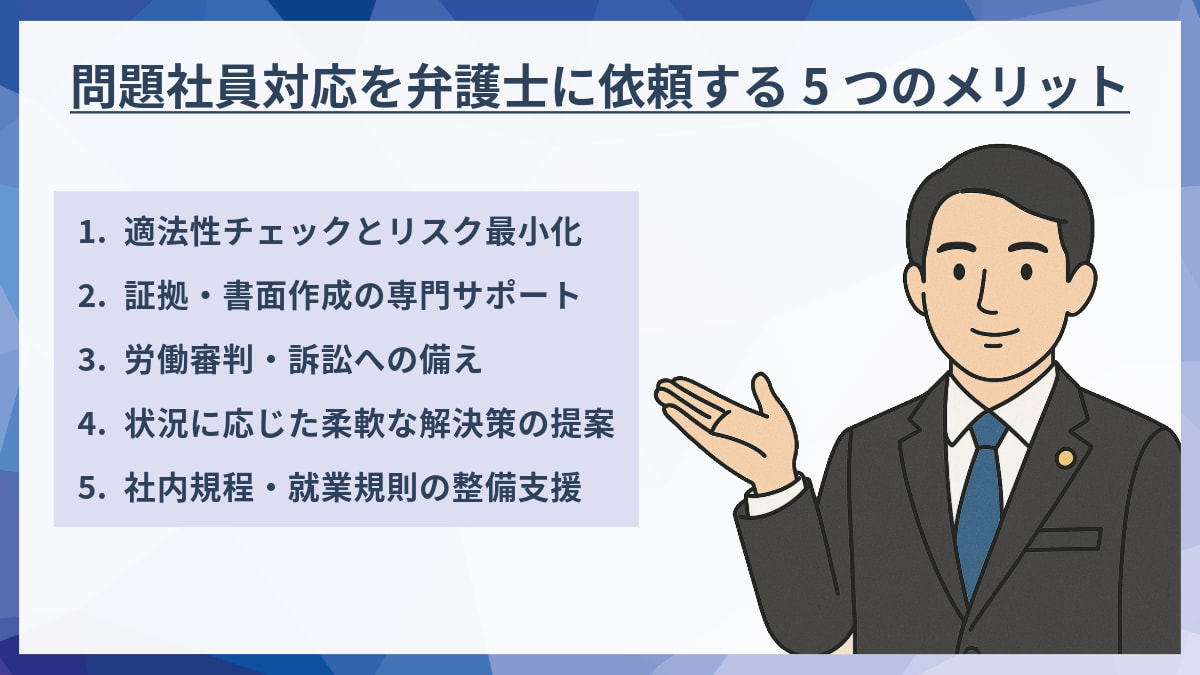

問題社員対応を弁護士に依頼する5つのメリット

問題社員への対応は社内努力で進めることもできますが、ケースによっては早い段階から労務に強い弁護士に相談・依頼することが賢明です。

以下に、弁護士を活用することで得られる主なメリットを5つご紹介します。

適法性チェックとリスク最小化

問題社員への対応方針について、弁護士に相談すればその手段が法的に適切か事前にチェックしてもらえます。例えば、「このまま懲戒解雇できるか?」「減給など処分を科す場合のリスクは?」といった点をプロの目で判断してもらえるのです。

法律の専門家によるチェックを受けることで、企業側の対応策に潜む法的リスクを洗い出し、トラブル発生の可能性を最小限に抑えることができます。

特に解雇の是非は非常にシビアな判断です。弁護士であれば過去の判例や労働法の知識に基づき、「この証拠状況では解雇は難しい」「まずは〇〇の措置から段階を踏むべき」など具体的な助言が可能です。

適法性のチェックを通じて、会社にとって最も安全な対応策を選択できる点は大きなメリットでしょう。

証拠・書面作成の専門サポート

弁護士に依頼すれば、問題社員対応に伴う証拠集めや書面作成について専門的なサポートを受けられます。例えば、注意指導書や始末書の文面ひとつとっても、法律上適切な表現や記載事項があります。

弁護士は過去の経験を踏まえ、「どのような事実を書いておくべきか」「問題社員に署名させる書類の作り方」等について適切なアドバイスができます。

また、いざ懲戒処分や解雇に踏み切る際に交付する懲戒通知書・解雇通知書の作成支援も弁護士の得意分野です。法律用語や判例上のポイントを押さえた文書を準備できるため、後で内容不備を突かれて無効主張されるリスクを減らせます。

さらに、社内調査報告書や被害者からのヒアリング記録のまとめ方など、証拠として有効な形に整備する方法についても助言が得られるでしょう。

このように専門家のサポートを受ければ、書類ひとつひとつの精度が上がり、いざというとき会社の主張を裏付ける強力な武器となります。

労働審判・訴訟への備え

問題社員との紛争が深刻化した場合、最終的に労働審判や訴訟といった法的争いに発展する可能性もあります。弁護士に依頼しておけば、万一相手方(問題社員)から労働審判を申し立てられたり訴訟提起された場合でも、迅速かつ的確に対応できます。

労働審判とは労使トラブルを迅速に解決するための裁判所手続きですが、会社側も法的主張や証拠の提出を短期間で行わねばならず専門知識が要求されます。弁護士がついていれば、書面準備から主張立証まで任せることができ、会社側の防御体制が格段に強化されます。

また、社員が労働組合に加入して団体交渉を求めてくるケースや、弁護士を代理人に立てて交渉してくるケースも考えられます。そうした場面でも、自社側に弁護士がいれば対等な立場で交渉に臨めますし、法律のプロ同士で話を進めてもらえるためスムーズです。

結果として、企業経営者自身が前面に立って神経をすり減らす負担を軽減できる点も見逃せません。

状況に応じた柔軟な解決策の提案

経験豊富な弁護士であれば、単に法律的にNGな対応を指摘するだけでなく、各状況に応じた最適な解決策を提案してくれます。

例えば「今すぐ解雇するのはリスクが高いので、まずは配置転換を試みましょう」「懲戒処分として出勤停止処分を一定期間科して様子を見るのも一案です」といった具合に、ケースに合わせた選択肢を示してもらえます。

企業側だけで対応策を検討していると、「解雇するか、このまま我慢するか」極端な二択になりがちですが、実際にはその中間にも様々な手段が存在します。退職勧奨による合意退職の道を探る、減給や降格で改善を促す、問題社員を別部署に異動させる等、状況に応じ柔軟な発想でプランを立てることが重要です。

弁護士は労務問題のプロとして過去の解決事例も踏まえたアドバイスができるため、社内だけでは思いつかない打開策を提示してくれるでしょう。結果的に、企業にとってより損失の少ない形で問題を収束させることが期待できます。

社内規程・就業規則の整備支援

問題社員の対応をきっかけに、社内規程類を見直すことも企業にとって重要な課題です。就業規則や諸規程が現状に合っていなかったり、不備があるままだと、今後同様の問題が起きた際に適切な対処ができない恐れがあります。

弁護士に依頼すれば、現在の就業規則や懲戒規定をチェックし、必要な修正や追記についてアドバイスをもらうことができます。

例えば、「ハラスメント防止規定を明確に入れる」「問題行為に対する懲戒の種別と手続きを詳細化する」「成績不良時の指導プロセスを規定化する」など、専門家の視点で社内ルールをブラッシュアップできます。

規程を整備することで、会社としても社員に対し明確なルールを示すことができ、将来的なトラブルの予防につながります。また、就業規則は労働基準監督署への届出が必要な法定書類ですが、その手続きも弁護士のサポートのもとスムーズに進められるでしょう。

社内規程が万全であれば、いざという時に企業防衛の拠り所になります。弁護士はその整備を専門知識で支援してくれるため、今回の問題だけでなく将来への備えとして大きなメリットがあります。

弁護士に早期相談するメリットの大きさを実感し、社内だけの対応ではリスクがあることも感じました。

法律の専門家としての豊富な実績と経験をもとに、安心して業務に専念できる環境を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。

まとめ|問題社員は放置せず、計画的な対応と弁護士への依頼で企業を守りましょう

問題社員の放置は、職場環境の悪化や優秀な人材の流出、さらには法的トラブルなど企業にとって深刻なリスクを伴います。中小企業であればなおさら、一人の問題社員を野放しにする余裕はないでしょう。大切なのは、感情に流されることなく計画的かつ冷静に対応策を実行することです。

注意指導から始まり、記録の蓄積、就業規則の整備、そして最終手段としての解雇検討まで、一歩一歩段階を踏んで対処することで、会社側の正当性を確保しつつ問題解決に近づけます。

しかし、ケースによっては社内対応だけでは難しい場合もあります。特に解雇の判断や労使トラブルが予見される局面では、労務問題に強い弁護士など専門家の力を借りることを積極的に検討すべきです。

専門家のサポートを得れば、法的リスクを抑えながら最適な解決策を見出すことができます。結果として企業は貴重な人材と健全な職場環境を守り抜き、無用な紛争から身を守ることができるのです。

弁護士法人グレイスは、700社以上の多種多様な企業様と顧問契約を締結しており、問題社員に対する対応について豊富な対応実績がございます。

問題社員は決して放置せず、適切な手順を踏んだ計画的対応と専門家の活用によって、企業の秩序と安全を守りましょう。

問題社員の対応でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人グレイスへご相談ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

- 本店所在地

- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階

- 連絡先

- [代表電話] 03-6432-9783

[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト

- https://www.kotegawa-law.com/

「問題社員対応(解雇・退職勧奨等)」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-18:00

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!