企業法務コラム

退職勧奨は弁護士に相談すべき?企業側の注意点とメリットを解説

更新日:2025/07/04

東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島を拠点に活動を行う弁護士法人グレイスです。

今回は、「退職勧奨を弁護士に相談する際メリットと退職勧奨における企業側の注意点」について解説いたします。

「問題社員に退職勧奨をしたいが、違法にならないか心配だ」

中小企業の人事担当者や経営者の中には、このような悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。退職勧奨は従業員に合意退職を促す手続きであり、正しく行えば解雇よりも円満な解決が期待できます。しかし一方で、進め方を誤れば「退職強要」とみなされ違法行為に発展するリスクもあります。法的トラブルを避け、従業員との交渉を穏便に進めるには、労働問題に強い弁護士のサポートが有効です。

本記事では、退職勧奨の注意点や従業員が退職に応じない場合の対応策、退職勧奨に関して弁護士に相談・依頼するメリットを詳しく解説します。

- この記事でわかること

-

- 企業が退職勧奨を行う際の注意点

- 従業員が退職に応じない場合の対応策

- 弁護士に相談・依頼することで得られるメリット

- 弁護士費用、相談先を選ぶ際のポイント

退職勧奨の法的リスクと注意点

最初に、退職勧奨に伴う法的リスクや注意すべきポイントを押さえておきましょう。退職勧奨そのものは違法ではなく、会社は原則としていつでも誰に対しても退職勧奨を行うことが可能です。しかし、従業員の自由意思を踏みにじるような手段で行えば不法行為となり、後日損害賠償請求を受けるおそれがあります。

退職勧奨は違法になる?合法ラインを解説

退職勧奨(退職勧告)そのものは違法ではありません。会社としては、人員整理や問題社員対策の一環で従業員に自主退職を提案すること自体は認められています。労働契約法16条の解雇規制が適用される解雇とは異なり、退職勧奨はあくまで合意退職を「勧める」行為であり、従業員の自由な意思に委ねられる点がポイントです。

しかし、「自由な意思に委ねる」という前提を逸脱すると退職勧奨は一転して違法となります。過去の裁判例(日本IBM事件など)でも、「社会通念上相当と認められる範囲を超えて不当な心理的圧力を加えたり、 名誉感情を害するような言動を用いる退職勧奨は違法な退職強要にあたり、不法行為を構成する」と判示されています。つまり従業員の自由な退職意思形成を妨げるような行為は許されないのです。

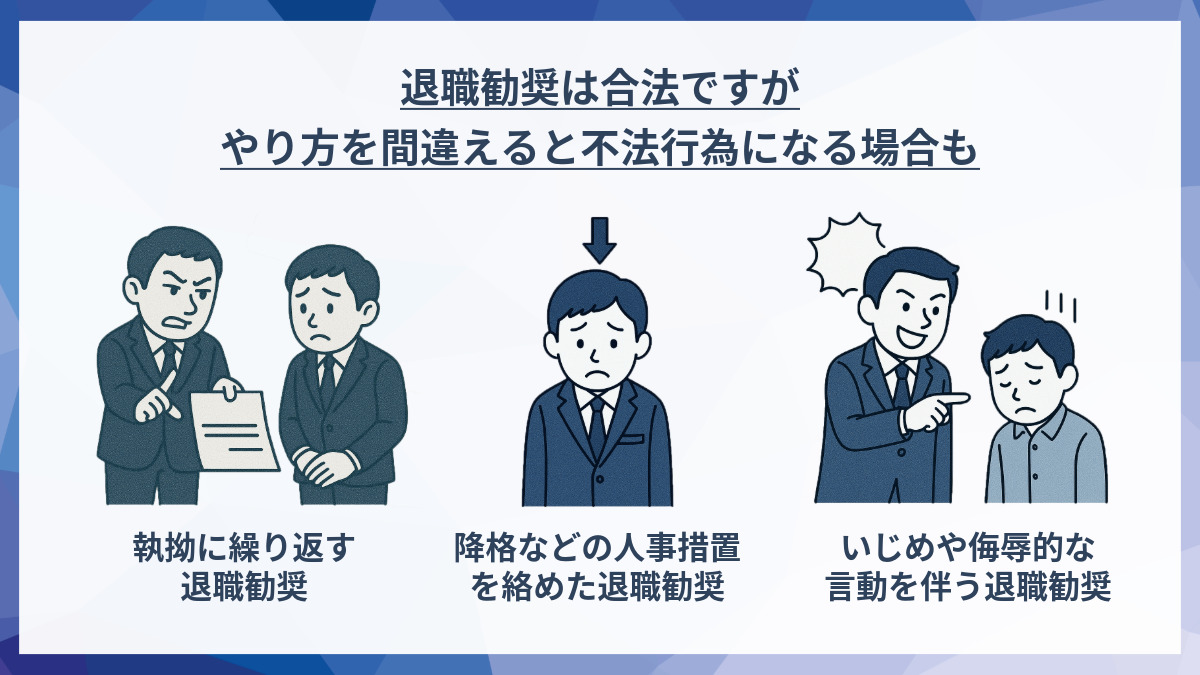

具体的に、以下のようなケースでは退職勧奨が違法となる可能性が高いとされています。

- 従業員が明確に拒否しているのに、長時間または執拗に繰り返す退職勧奨

- いじめや侮辱的な言動を伴う退職勧奨

- 降格・遠隔地への配置転換など人事措置を絡めた退職勧奨

- 妊娠・出産や病気など、本来保護されるべき事由を理由にした退職勧奨

上記のような不当な退職勧奨が行われた場合、従業員から慰謝料請求を受けたり、合意退職自体を無効・取消しと主張されるリスクがあります。違法な退職勧奨による慰謝料を請求されることも考えられ、企業にとって大きな損失となりえます。また、違法な勧奨の末に従業員が退職した場合、その退職は「退職強要による辞職」で無効と判断され、結局雇用関係が継続したものとみなされるおそれもあります。

パワハラ型退職勧奨が違法とされた裁判例

違法な退職勧奨の典型例として、度を超えたパワハラ的な退職勧奨があります。その代表的な裁判例として大阪地裁平成11年10月18日判決(客室乗務員事件)が挙げられます。

この事件では、航空会社で勤務不能となった客室乗務員に対し、会社が約4か月間に30回以上も退職を迫り、その後解雇したという事案でした。裁判所は「頻繁かつ長時間にわたる面談や従業員への言動が社会通念上許容される範囲を超えており、もはや単なる退職勧奨ではなく違法な退職強要である」と判断し、会社に対し慰謝料50万円と弁護士費用5万円の支払いを命じました。このように、度を超えた執拗な退職勧奨は不法行為(パワハラ)と認定され、損害賠償責任を問われるのです。

不適切な言動・対応例とそのリスク

退職勧奨の場面で絶対に避けるべき言動があります。不用意にこれらを口にすると、一瞬で「違法な退職強要」と見なされかねません。具体的なNG例と、それによって生じるリスクを確認しましょう。

「合意しないと解雇する」など解雇をほのめかす発言

従業員に対する明白な脅迫であり、典型的な違法退職勧奨にあたります。実際に「退職に応じなければ解雇するぞ」といった発言は裁判でも違法と指摘されており、これを理由に合意退職が脅迫による意思表示(民法96条)として取り消される可能性もありますので、絶対に口にしてはいけません。

退職に応じないことを理由に不利益を示唆する発言

直接的な解雇通告でなくとも、「退職しないなら給与を下げる」「居場所がなくなるぞ」など、不利益な扱いをほのめかすことも問題となります。降格・減給・閑職への異動などをチラつかせて退職を促す行為は、後に違法な圧力として損害賠償請求の対象となり得ます。

以上のような不適切発言を一度でもしてしまうと、その後にどれだけ丁寧に交渉しても「違法な退職勧奨」という烙印を押されかねません。退職勧奨の面談では決して感情的にならず、言葉遣いには細心の注意を払いましょう。

ポイント:退職勧奨はあくまで「任意の話し合い」です。従業員にとって納得できる冷静な環境と雰囲気を整え、「辞める・辞めないの判断は本人の自由」であることを尊重する姿勢が不可欠です。

退職勧奨って違法じゃないんですね。でも進め方を間違えると、逆に訴訟リスクになるのが怖いです。

おっしゃる通りです。任意の話し合いが大前提なので、強要とみなされないよう慎重に進める必要があります。

従業員が退職勧奨を拒否した場合の対応

いくら会社が丁寧に退職勧奨をしても、従業員が首を縦に振らないケースもあります。「どうしても退職しません」と拒否された場合、企業側は次の対応を検討する必要があります。ここでは、退職勧奨が不調に終わった際の再交渉のポイントや代替策、最終手段としての解雇検討について解説します。

状況の整理と再交渉の進め方

まず、相手が拒否の姿勢を示したら、一度期間を置いて状況を整理しましょう。相手が拒む理由や真意を把握することが重要です。例えば、「退職金額に不満」「退職理由に納得していない」「感情的にプライドが傷ついた」など理由は様々だと思います。可能であれば拒否の理由をヒアリングし、社内基準を大幅に超えないよう条件を再検討すると良いでしょう。

異動・配置転換といった代替策

退職勧奨が受け入れられない場合、配置転換(異動)を検討できることもあります。たとえば現在の部署や業務で問題がある社員であれば、他部署への異動や役割変更によって問題が 解消・緩和する可能性があります。本人に「部署を変えて心機一転頑張ってみる選択肢もある」と提示し、受け入れるなら退職勧奨を撤回するという柔軟な対応も一案です。

しかし注意すべきは、配置転換自体が退職強要の一環とみなされないようにすることです。俗に「追い出し部屋」と呼ばれるような閑職への異動や、本人の生活に過度な負担となる遠隔地への配置換えを行えば、実質的な退職強制とみられ法的問題を招きます。正当な業務上の必要に基づく人事異動であれば会社の裁量内ですが、「退職しないなら閑職に回す」というのは違法な報復措置です。

最終手段としての解雇検討(弁護士への相談が必要)

退職勧奨による円満解決がどうしても難しい場合、企業として解雇(契約の一方的解除)を検討せざるを得ないこともあります。ただし、解雇は労働法上もっともハードルの高い最終手段です。日本の法制度では、解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められ、これらを欠く解雇は濫用無効とされます(労働契約法16条)。よほどの経営上の必要(整理解雇の要件)や重大な問題行為(懲戒 解雇事由)がない限り、簡単には認められないということです。

そのため、解雇を検討する際は必ず弁護士に相談してください。解雇理由が法的に正当といえるか、証拠は揃っているか、手続きに不備はないか等、専門的判断が不可欠です。万一不当解雇とみなされれば、解雇無効として従業員の地位確認と賃金支払いを命じられる可能性がありますし、労働審判や訴訟で争われるリスクも高まります。

退職勧奨を断られても、配置転換や再交渉などの選択肢があるのですね。

ええ、ただし配置転換や再交渉にあたっては、不当な追い出し等にならぬよう慎重な対応が必要です。

弁護士に相談・依頼するメリット

退職勧奨の局面では、早い段階で弁護士に相談・依頼することが得策です。ここでは、企業が弁護士を活用する主なメリットをご紹介します。法的リスクを抑えつつ円滑な合意形成を目指すために、ぜひ専門家の力を検討してください。

合法的な対応策の提示とリスク回避

弁護士に相談すれば、退職勧奨に関する法的リスクを的確に指摘してもらえます。例えば「この言い方はパワハラと取られかねない」「その条件だと差別的扱いになりうる」といったポイントを事前に教えてくれるため、誤った手順・方法による違法リスクを避けることができます。特に自社だけで対応すると、感情的になってついNG発言をしてしまったり、手続きを省略して後々問題になるケースもあります。

また、弁護士が関与すれば退職勧奨の場自体が冷静かつ公正になります。会社と従業員だけで向き合うより、弁護士が入ることで緊張感が生まれ、会社側も違法な強要に走りにくくなる効果があります。結果として違法な退職勧奨になるリスクを回避でき、後日のトラブル防止につながります。

交渉サポートと合意形成の円滑化

弁護士は交渉のプロフェッショナルです。退職勧奨の場で弁護士にサポートしてもらうことで、従業員との交渉・説得が格段にスムーズになります。

まず、事前相談により効果的な伝え方の戦略を立ててもらえます。「〇〇さんの性格からしてこのアプローチが良いのでは」「まず退職のメリットから説明しましょう」等、ケースに応じた交渉プランを練ってくれます。ご希望があれば弁護士の同席も可能です。

退職条件の設計と合意書作成支援

前述したとおり、退職勧奨では条件提示や書面作成が重要です。弁護士に依頼すれば、従業員と企業双方にとって妥当な退職条件を一緒に考えてもらえます。

例えば解決金の額について、弁護士は過去の経験から「この条件なら相手も応じやすい」「この額が上限ライン」等の相場観を持っています。会社の経営状況や他社員との公平性も踏まえ、合理的な条件設定を助言してくれます。その結果、会社にとって無理のない範囲で、かつ従業員にも納得してもらえる落とし所を見つけやすくなります。

また、弁護士は退職合意書や関連書類の作成・リーガルチェックも行います。専門家に任せれば、法律的に有効で抜け穴のない合意書を準備できます。自社で雛形を真似て作ると、重要な条項が漏れていたり表現が不十分で後々紛争になるリスクがあります。

弁護士に依頼すれば、退職条件の設計から書類作成までワンストップで専門サポートが受けられるため、トラブル防止に直結するという大きなメリットが得られます。

労働審判・裁判など紛争時の一貫対応

もし退職勧奨がこじれて労働紛争に発展した場合でも、最初から関与している弁護士であればそのまま一貫して対応してもらえます。

弁護士が最初から事情を把握していれば、スムーズに次の段階の対応に移れます。証拠や経緯も共有済みなので、新たに一から説明する必要もありません。労働審判(労働局の斡旋なども含む)に会社代理人として即座に立ち、適切な主張・和解交渉を進めることができます。

経営側の心理的・業務的負担の軽減

弁護士を活用するもう一つの重要なメリットは、人事担当者や経営陣の負担軽減です。問題社員対応はただでさえ神経を使う業務であり、日常業務と並行して進めるのは大きなストレスになります。弁護士に依頼すれば、そうした心理的・業務的な負担を大幅に減らすことができます。

まず、従業員とのやり取りを弁護士に一任できるため、人事担当者は直接対決する回数を減らせます。弁護士が代理人となれば、以後の交渉連絡はすべて弁護士経由になります。問題社員と顔を合わせたり言い争いになったりすることなく、専門家にお任せできるので安心です。結果として、交渉に割く時間・労力・ストレスが大幅に軽減されます。

ポイント:弁護士に退職勧奨を依頼するとリスク回避だけでなく、法的に複雑な検討事項も弁護士が道筋を示してくれるため、経営者や人事担当者は本来の業務に専念できます。

弁護士に相談すればリスク回避だけでなく、交渉も円滑になって業務に専念できるのが魅力的ですね。

人事・総務部門が少人数の中小企業ほど、専門家の力を借りて効率的に問題を処理することが肝要と言えるでしょう。

弁護士法人グレイスの顧問契約料

弊所の顧問契約料は下記の通りです。

| スターター | ベーシック中小企業の事業主様にお勧めするプラン | プロ | |

|

タイトルに カーソルを合わせると、 詳細説明が表示されます↓ 項目をタップすると、詳細説明が表示されます↓ |

気軽に相談できる |

継続的に相談できる |

法務部のアウトソーシング |

| 顧問料 |

38,500円/月 (税込) |

55,000円/月 (税込) |

110,000円/月 (税込) |

|

法律相談

法律相談法律相談は予約制となります。電話、メール、顧問チャット、ご来所いただいての面談のいずれの方法によることも可能ですが、より充実した法律相談とするため、ご来所いただいての面談をお勧めいたします。 |

|

|

|

|

従業員数の目安

従業員数の目安従業員数に応じて、お申し込みいただけるプランが異なります。 |

19名以下 | 20名~299名以上 | 300名以上 |

|

相談時間の目安

相談時間の目安1ヶ月の相談時間についてはあくまで目安です。年間を通じた相談時間が約定の相談時間を著しく超過する場合には、顧問契約更新時の顧問料変更を協議させていただきます。 |

2時間/月 |

4時間/月 |

10時間/月 |

|

相談対応の優先

相談対応の優先相談対応は顧問先様とそうでないお客様とで相談日時が競合する場合に、顧問先様を優先して行います。また、顧問先様相互の関係では、より高い月額顧問料をお支払いいただいている顧問先様を優先対応いたします。 |

非顧問先より優先 |

非顧問先より優先 |

他プラン・非顧問先より優先 |

|

顧問弁護士の表示

顧問弁護士の表示顧問弁護士として当事務所及び当事務所の所属弁護士の存在をウェブや広告、その他の媒体に表示いただくことが可能です。これにより、未然の紛争防止や紛争の早期解決に結びつく効果があります。 |

|

|

|

|

セミナーのご参加

セミナーのご参加当事務所では、不定期に法的テーマを扱ったセミナーを開催しております。顧問先様は全てのセミナーにつき、無料にてご参加いただけます。 |

無料 | 無料 | 無料 |

|

ニュースレターの

ご提供 ニュースレターのご提供当事務所では、毎月ニュースレターを発行し、顧問先様全てに、弁護士の視点から見た法的トピック等の情報提供をしております。 |

無料 | 無料 | 無料 |

弁護士法人グレイスでは、顧問先様だけが使える「顧問チャット」を導入しており、気軽にご相談いただける点が、他事務所と異なる大きな特徴です。

問題社員への退職勧奨においても、早めに顧問契約を交わすことでスムーズに対応することができ、スポットでのご依頼より安価でご依頼いただくことが可能です。

問題社員を抱えている企業様は、弊所の顧問契約もぜひご検討ください。

費用は高いと思っていましたが、顧問契約なら相談しやすく、トータルで見ればむしろ安心ですね。

そうですね。早期にご相談いただくことで対応も柔軟になりますし、結果的にコストも抑えられますよ。

弁護士選びのポイント

退職勧奨の対応を依頼するにあたり、どんな弁護士を選ぶべきかも気になるところです。ここでは、企業側 の労働問題を任せる弁護士を選定する際に注目すべきポイントを紹介します。依頼先選びの参考にしてください。

労働法務の実績と企業法務への理解

まず何より重視すべきは、労働問題の取り扱い実績です。労働法は専門性が高く、労働事件の経験豊富な弁護士でないと思わぬ見落としが生じる可能性があります。不当解雇や退職勧奨、残業代請求などの事例を多く手がけてきた弁護士なら、状況に応じた適切なアドバイスが期待できるでしょう。

加えて、企業側の立場に立ったサポート経験があることも重要です。労働問題を扱う弁護士の中には、主に従業員側(労働者側)の事件を専門とする方もいます。企業法務への理解という点では、企業側の労務トラブルを多数処理してきた弁護士が安心です。顧問弁護士として中小企業の人事相談に乗っているような弁護士なら、経営感覚やビジネス状況も踏まえた現実的な解決策を提案してくれるでしょう。

コミュニケーション力とレスポンスの早さ

弁護士との相性や連絡の取りやすさも実務上とても大切です。コミュニケーション力が高く、レスポンスが迅速な弁護士を選びましょう。特に問題社員への対応は早めのご相談が重要ですので、退職勧奨でお悩みの企業様は、レスポンスの早い弁護士法人グレイスの「顧問チャット」をぜひご活用ください。

相談のしやすさ・信頼関係の重要性

最後に見落とせないのが、その弁護士と信頼関係を築けそうかという点です。

弊所は700社を超える顧問先様と契約しており、この数は業界トップクラスにあたります。多くの企業様から毎年継続のご依頼をいただいており、「この先生になら何でも相談できる」「気軽に相談もしやすい」とのお声をいただいております。

弁護士選びは相応の労力がかかりますので、長い付き合いのできる「相談しやすく信頼できる弁護士」を選ぶことをおすすめします。

対応実績や信頼性の話を読んで、顧問弁護士をきちんと選ぶことがいかに重要か実感しました。

ありがとうございます。企業側の実情に寄り添い、継続的に伴走できる存在こそが理想的なパートナーです。

退職勧奨トラブルを防ぐには?企業が今からできる予防策

最後に、将来的に退職勧奨のようなトラブルを起こさないために、企業が平時から講じておくべき予防策を確認しましょう。問題社員への対応は後手に回るほど難しくなるため、日頃の備えが肝心です。以下のポイントを実践し、トラブルの芽を事前に摘んでおきましょう。

就業規則・社内制度の整備

就業規則や社内ルールの整備は予防策の基本です。従業員の服務規律や懲戒事由、解雇事由などを明確に規定しておくことで、問題発生時の対応指針が定まります。例えば就業規則に「著しい成績不良が一定期間続き 改善見込みがない場合は解雇もあり得る」といった条項があれば、本人への警告として機能しますし、最終的に解雇を検討する際の根拠にもなります。

もっとも日本では解雇規定があってもすぐ解雇できるわけではありませんが、少なくとも会社としてのスタンスを示す意味はあります。また懲戒処分の種類と手続きも整備し、問題行動には段階的に対処できるように しておきましょう。減給や出勤停止などの処分を規定し、いきなり退職勧奨ではなくまず懲戒で是正を促す選択肢も確保します。

顧問弁護士との連携体制の構築

何より強力な予防策は、日頃から信頼できる顧問弁護士と連携しておくことです。顧問弁護士がいれば、問題が小さいうちから気軽に相談でき、早期に対策を打てます。

例えば「最近◯◯さんの勤務態度が悪く困っている」という段階で弁護士に相談すれば、適切な指導方法や 懲戒の可否など助言がもらえます。何なら弁護士名で注意書簡を出すといった介入も可能です。それによって 本人が改心すれば御の字ですし、ダメでも記録が残ります。いきなり退職勧奨に至る前に紛争予防的な布石が打てるわけです。

また、顧問弁護士から定期的に労務セミナーやトラブル事例の情報提供を受けておくのも有益です。最新の 裁判例や法律改正情報を教えてもらえば、社内規程の改定や教育に役立ちます。例えば昨今のハラスメント防止義務に対応した研修を弁護士に講師依頼し、管理職に受講させるなどすれば、パワハラ型退職勧奨の芽も潰せるでしょう。

事が起きてからでは遅いんですね。就業規則の見直しと顧問弁護士との連携、今すぐ取りかかるべきだと感じました。

まさにそのとおりです。予防の仕組みづくりが、結果的に最も費用も労力も少なくて済む対応になります。

まとめ|退職勧奨は弁護士とともに適切・円滑に進めましょう

退職勧奨は企業にとって避けて通れない場面がある一方で、進め方を誤ると大きな法的リスクを伴う繊細な対応です。本記事で解説したように、適法ラインを踏み外さず、従業員との合意形成を目指すことが何より重要となります。

弁護士法人グレイスは労働問題に豊富な実績を持つ法律事務所です。合法的で効果的な退職 勧奨の進め方を提案し、交渉から書類作成、万一の紛争対応まで一貫してサポートいたします。

早め早めの専門家への相談が、最小のコストで最大の安心を得る近道です。退職勧奨に悩んだときは、一人で抱え込まずにぜひ弁護士法人グレイスの法律相談をご利用ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

- 本店所在地

- 〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階

- 連絡先

- [代表電話] 03-6432-9783

[相談予約受付] 0120-100-129 - WEBサイト

- https://www.kotegawa-law.com/

「問題社員対応(解雇・退職勧奨等)」の関連記事はこちら

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

電話で問い合わせる

0120-77-9014

受付時間:平日9:00-18:00

メールで問い合わせる

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応!

メールでのお問い合わせは24時間受付中!